Nicht gesichert ist die Funktion des durch zwei

Kübbungen erweiterten, ebenfalls umgenutzten

Fachwerkbaus Nr. 40 von 1709. Die Hofstelle

ergänzt eine Querdurchfahrtsscheune der Zeit

um 1800.

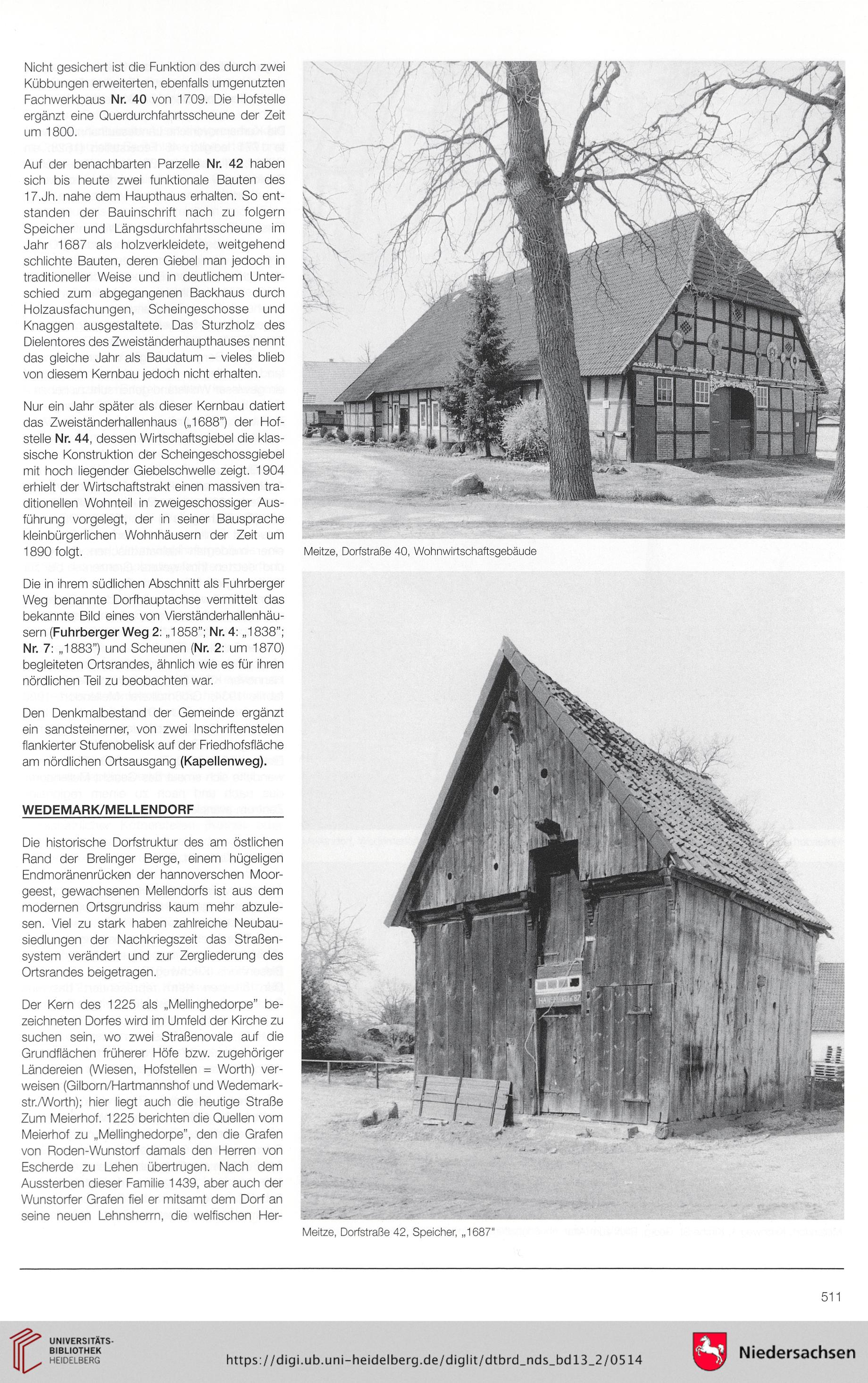

Auf der benachbarten Parzelle Nr. 42 haben

sich bis heute zwei funktionale Bauten des

17.Jh. nahe dem Haupthaus erhalten. So ent-

standen der Bauinschrift nach zu folgern

Speicher und Längsdurchfahrtsscheune im

Jahr 1687 als holzverkleidete, weitgehend

schlichte Bauten, deren Giebel man jedoch in

traditioneller Weise und in deutlichem Unter-

schied zum abgegangenen Backhaus durch

Holzausfachungen, Scheingeschosse und

Knaggen ausgestaltete. Das Sturzholz des

Dielentores des Zweiständerhaupthauses nennt

das gleiche Jahr als Baudatum - vieles blieb

von diesem Kernbau jedoch nicht erhalten.

Nur ein Jahr später als dieser Kernbau datiert

das Zweiständerhallenhaus („1688”) der Hof-

stelle Nr. 44, dessen Wirtschaftsgiebel die klas-

sische Konstruktion der Scheingeschossgiebel

mit hoch liegender Giebelschwelle zeigt. 1904

erhielt der Wirtschaftstrakt einen massiven tra-

ditionellen Wohnteil in zweigeschossiger Aus-

führung vorgelegt, der in seiner Bausprache

kleinbürgerlichen Wohnhäusern der Zeit um

1890 folgt.

Meitze, Dorfstraße 40, Wohnwirtschaftsgebäude

Die in ihrem südlichen Abschnitt als Fuhrberger

Weg benannte Dorfhauptachse vermittelt das

bekannte Bild eines von Vierständerhallenhäu-

sern (Fuhrberger Weg 2: „1858”; Nr. 4: „1838”;

Nr. 7: „1883”) und Scheunen (Nr. 2: um 1870)

begleiteten Ortsrandes, ähnlich wie es für ihren

nördlichen Teil zu beobachten war.

Den Denkmalbestand der Gemeinde ergänzt

ein sandsteinerner, von zwei Inschriftenstelen

flankierter Stufenobelisk auf der Friedhofsfläche

am nördlichen Ortsausgang (Kapellenweg).

WEDEMARK/MELLENDORF

Die historische Dorfstruktur des am östlichen

Rand der Brelinger Berge, einem hügeligen

Endmoränenrücken der hannoverschen Moor-

geest, gewachsenen Mellendorfs ist aus dem

modernen Ortsgrundriss kaum mehr abzule-

sen. Viel zu stark haben zahlreiche Neubau-

siedlungen der Nachkriegszeit das Straßen-

system verändert und zur Zergliederung des

Ortsrandes beigetragen.

Der Kern des 1225 als „Mellinghedorpe” be-

zeichneten Dorfes wird im Umfeld der Kirche zu

suchen sein, wo zwei Straßenovale auf die

Grundflächen früherer Höfe bzw. zugehöriger

Ländereien (Wiesen, Hofstellen = Worth) ver-

weisen (Gilborn/Hartmannshof und Wedemark-

str./Worth); hier liegt auch die heutige Straße

Zum Meierhof. 1225 berichten die Quellen vom

Meierhof zu „Mellinghedorpe”, den die Grafen

von Roden-Wunstorf damals den Herren von

Escherde zu Lehen übertrugen. Nach dem

Aussterben dieser Familie 1439, aber auch der

Wunstorfer Grafen fiel er mitsamt dem Dorf an

seine neuen Lehnsherrn, die welfischen Her-

Meitze, Dorfstraße 42, Speicher, „1687"

511

Kübbungen erweiterten, ebenfalls umgenutzten

Fachwerkbaus Nr. 40 von 1709. Die Hofstelle

ergänzt eine Querdurchfahrtsscheune der Zeit

um 1800.

Auf der benachbarten Parzelle Nr. 42 haben

sich bis heute zwei funktionale Bauten des

17.Jh. nahe dem Haupthaus erhalten. So ent-

standen der Bauinschrift nach zu folgern

Speicher und Längsdurchfahrtsscheune im

Jahr 1687 als holzverkleidete, weitgehend

schlichte Bauten, deren Giebel man jedoch in

traditioneller Weise und in deutlichem Unter-

schied zum abgegangenen Backhaus durch

Holzausfachungen, Scheingeschosse und

Knaggen ausgestaltete. Das Sturzholz des

Dielentores des Zweiständerhaupthauses nennt

das gleiche Jahr als Baudatum - vieles blieb

von diesem Kernbau jedoch nicht erhalten.

Nur ein Jahr später als dieser Kernbau datiert

das Zweiständerhallenhaus („1688”) der Hof-

stelle Nr. 44, dessen Wirtschaftsgiebel die klas-

sische Konstruktion der Scheingeschossgiebel

mit hoch liegender Giebelschwelle zeigt. 1904

erhielt der Wirtschaftstrakt einen massiven tra-

ditionellen Wohnteil in zweigeschossiger Aus-

führung vorgelegt, der in seiner Bausprache

kleinbürgerlichen Wohnhäusern der Zeit um

1890 folgt.

Meitze, Dorfstraße 40, Wohnwirtschaftsgebäude

Die in ihrem südlichen Abschnitt als Fuhrberger

Weg benannte Dorfhauptachse vermittelt das

bekannte Bild eines von Vierständerhallenhäu-

sern (Fuhrberger Weg 2: „1858”; Nr. 4: „1838”;

Nr. 7: „1883”) und Scheunen (Nr. 2: um 1870)

begleiteten Ortsrandes, ähnlich wie es für ihren

nördlichen Teil zu beobachten war.

Den Denkmalbestand der Gemeinde ergänzt

ein sandsteinerner, von zwei Inschriftenstelen

flankierter Stufenobelisk auf der Friedhofsfläche

am nördlichen Ortsausgang (Kapellenweg).

WEDEMARK/MELLENDORF

Die historische Dorfstruktur des am östlichen

Rand der Brelinger Berge, einem hügeligen

Endmoränenrücken der hannoverschen Moor-

geest, gewachsenen Mellendorfs ist aus dem

modernen Ortsgrundriss kaum mehr abzule-

sen. Viel zu stark haben zahlreiche Neubau-

siedlungen der Nachkriegszeit das Straßen-

system verändert und zur Zergliederung des

Ortsrandes beigetragen.

Der Kern des 1225 als „Mellinghedorpe” be-

zeichneten Dorfes wird im Umfeld der Kirche zu

suchen sein, wo zwei Straßenovale auf die

Grundflächen früherer Höfe bzw. zugehöriger

Ländereien (Wiesen, Hofstellen = Worth) ver-

weisen (Gilborn/Hartmannshof und Wedemark-

str./Worth); hier liegt auch die heutige Straße

Zum Meierhof. 1225 berichten die Quellen vom

Meierhof zu „Mellinghedorpe”, den die Grafen

von Roden-Wunstorf damals den Herren von

Escherde zu Lehen übertrugen. Nach dem

Aussterben dieser Familie 1439, aber auch der

Wunstorfer Grafen fiel er mitsamt dem Dorf an

seine neuen Lehnsherrn, die welfischen Her-

Meitze, Dorfstraße 42, Speicher, „1687"

511