neben der westlichen Stadtmauer. Die Kir-

chenweihe erfolgte 1331. 1530 wurde die

Kirche für den protestantischen Gottes-

dienst geöffnet. Nachdem die Mönche 1531

die Stadt verlassen hatten, nutzte der Rat

das Kloster zunächst als Schule (Pädago-

gium). Das Gymnasium richtete die Stadt

1734/36 als Folgeeinrichtung am Wilhelms-

platz ein (s. o. Barfüßerstraße/Wilhelms-

platz). Die Kirche fand später u. a. als Maga-

zin bzw. Zeughaus Verwendung. Ab 1734

beherbergte das ehemalige Klostergelände

die ersten Einrichtungen der neu gegründe-

ten Universität; man nutzte die Kirche als

Versammlungsraum und bis zur Weihe der

Nikolaikirche (1821, s. o. Nikolaiviertel) für

Universitätsgottesdienste; dann wurde sie

zur Bibliothek. Die wichtigsten Umbauten

erfolgten 1734-37 durch Universitätsbau-

meister Schaedler und 1808-12 durch einen

seiner Nachfolger J. H. Müller.

Es handelt sich um eine aus Bruchstein- und

Quadermauerwerk aufgeführte, fünfjochige,

dreischiffige Staffelhalle mit einschiffigem,

vierjochigem Chor mit polygonalem Schluß.

Der Grundriß ist im Westen parallel zum

Papendiek verzogen - entsprechend sind

die Strebepfeiler schräggesetzt -, was zu

Spekulationen über den Verlauf der Stadt-

mauer Anlaß gegeben hat.

Die Kreuzrippengewölbe ruhen auf achtsei-

tigen Pfeilern bzw. Konsolen. Der Raumein-

druck und das schmucklose Äußere sind

durch den Umbau von 1808 ff beeinträchtigt,

bei dem die Zweigeschossigkeit und die

Westfassade mit dem „ägyptisierenden”

Portal und dem großen Fenster entstanden.

Die heutige Innengestaltung erfolgte nach

den Kriegszerstörungen ca. 1952.

Das Portal der Nordseite stammt aus der

Aufbauphase der Universität, als 1734-37

hierauf den Grundmauern deralten Kloster-

gebäude das Kollegienhaus nach Plänen

von Universitätsbaumeister Schaedler und

an der Pauliner- und der Prinzenstraße Pro-

fessorenhäuser errichtet wurden. 1782-87

erfolgte eine Erweiterung des Komplexes

vom Chor nach Süden nach Plänen von

Schaedlers Nachfolger Borheck (vgl. Kurze

Geismar Straße 40); der gesamte Bereich

erlitt während des Zweiten Weltkrieges

beträchtliche Zerstörungen, die Wiederher-

stellung geschah erst nach 1953. Von der

Innengestaltung hat sich nichts erhalten,

dagegen stehen noch einige originale Por-

tale am Ost-und am Westflügel. Nachdem

1837 die Aula am Wilhelmsplatz erbaut wor-

den war, nutzte man die alten Universitäts-

räume nur noch als Bibliothek, die 1878-80

und 1903 durch die neuen Flügel bis an die

Prinzenstraße vergrößert wurde. Dieser Neu-

bebauung mit massiven Werksteingebäu-

den mit renaissancistischen Stilelementen

opferte man die alten Professorenhäuser.

Prinzenstraße/Gotmarstraße/Stumpfebiel/

Mühlenstraße

Die Universität „Georgia Augusta”, die erste

„moderne” Universität ohne Primat der

Theologischen Fakultät und ohne theolo-

gische Kontrolle, zog in die ländliche, eher

ärmliche Kleinstadt Göttingen Professoren,

Studenten und auch Handwerker, die Woh-

nungen brauchten. Die Regierung in Hanno-

ver baute auf eigene Kosten nur das Kolle-

gienhaus, einige Institutsgebäude (z. B. s. o.

Untere Karspüle, Botanischer Garten) und -

um adlige bzw. reiche Studenten nach Göt-

tingen zu holen - den verlorenen Reitstall an

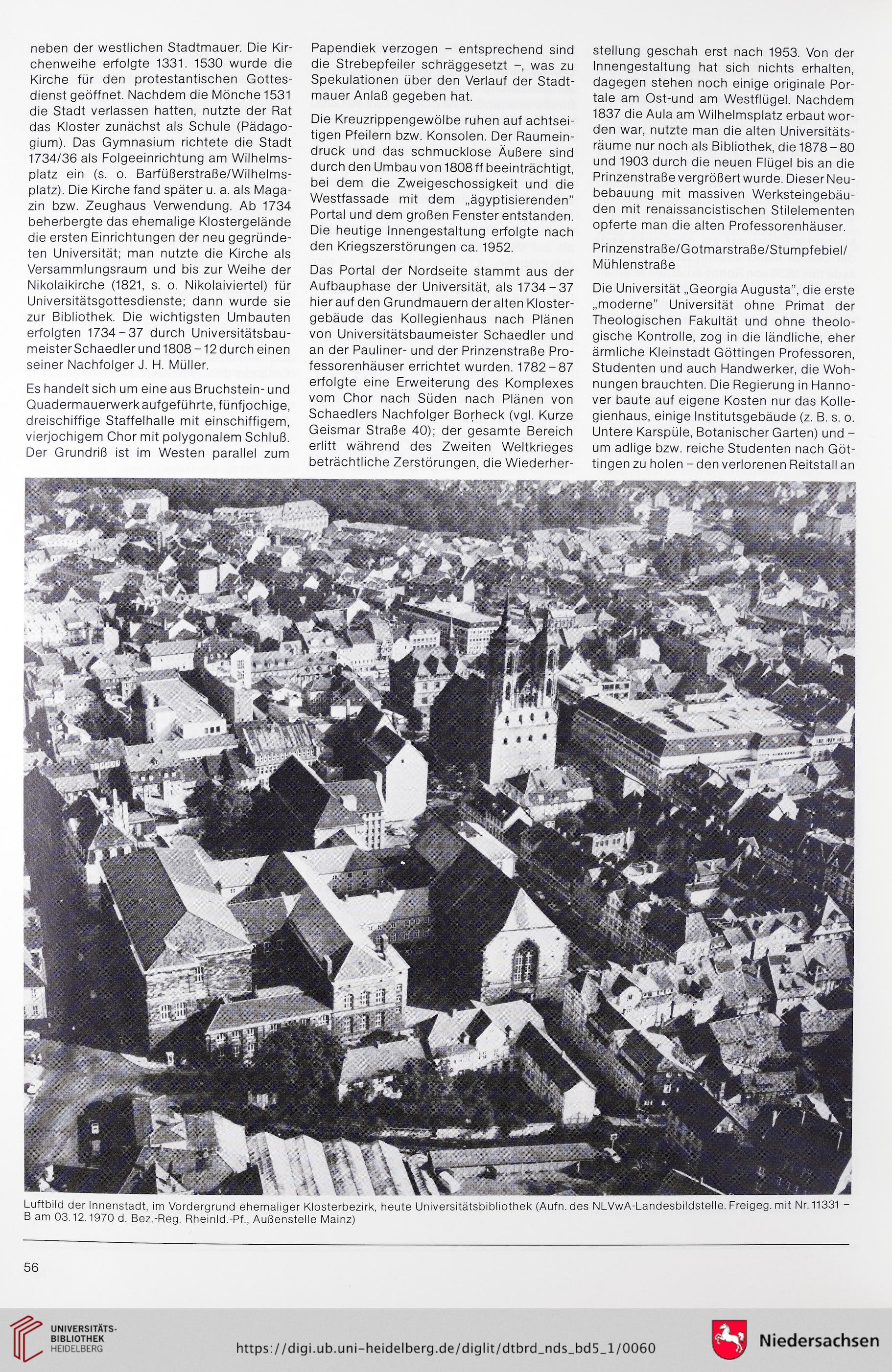

Luftbild der Innenstadt, im Vordergrund ehemaliger Klosterbezirk, heute Universitätsbibliothek (Aufn. des NLVwA-Landesbildstelle. Freigeg. mit Nr. 11331

B am 03.12.1970 d. Bez.-Reg. Rheinld.-Pf., Außenstelle Mainz)

56

chenweihe erfolgte 1331. 1530 wurde die

Kirche für den protestantischen Gottes-

dienst geöffnet. Nachdem die Mönche 1531

die Stadt verlassen hatten, nutzte der Rat

das Kloster zunächst als Schule (Pädago-

gium). Das Gymnasium richtete die Stadt

1734/36 als Folgeeinrichtung am Wilhelms-

platz ein (s. o. Barfüßerstraße/Wilhelms-

platz). Die Kirche fand später u. a. als Maga-

zin bzw. Zeughaus Verwendung. Ab 1734

beherbergte das ehemalige Klostergelände

die ersten Einrichtungen der neu gegründe-

ten Universität; man nutzte die Kirche als

Versammlungsraum und bis zur Weihe der

Nikolaikirche (1821, s. o. Nikolaiviertel) für

Universitätsgottesdienste; dann wurde sie

zur Bibliothek. Die wichtigsten Umbauten

erfolgten 1734-37 durch Universitätsbau-

meister Schaedler und 1808-12 durch einen

seiner Nachfolger J. H. Müller.

Es handelt sich um eine aus Bruchstein- und

Quadermauerwerk aufgeführte, fünfjochige,

dreischiffige Staffelhalle mit einschiffigem,

vierjochigem Chor mit polygonalem Schluß.

Der Grundriß ist im Westen parallel zum

Papendiek verzogen - entsprechend sind

die Strebepfeiler schräggesetzt -, was zu

Spekulationen über den Verlauf der Stadt-

mauer Anlaß gegeben hat.

Die Kreuzrippengewölbe ruhen auf achtsei-

tigen Pfeilern bzw. Konsolen. Der Raumein-

druck und das schmucklose Äußere sind

durch den Umbau von 1808 ff beeinträchtigt,

bei dem die Zweigeschossigkeit und die

Westfassade mit dem „ägyptisierenden”

Portal und dem großen Fenster entstanden.

Die heutige Innengestaltung erfolgte nach

den Kriegszerstörungen ca. 1952.

Das Portal der Nordseite stammt aus der

Aufbauphase der Universität, als 1734-37

hierauf den Grundmauern deralten Kloster-

gebäude das Kollegienhaus nach Plänen

von Universitätsbaumeister Schaedler und

an der Pauliner- und der Prinzenstraße Pro-

fessorenhäuser errichtet wurden. 1782-87

erfolgte eine Erweiterung des Komplexes

vom Chor nach Süden nach Plänen von

Schaedlers Nachfolger Borheck (vgl. Kurze

Geismar Straße 40); der gesamte Bereich

erlitt während des Zweiten Weltkrieges

beträchtliche Zerstörungen, die Wiederher-

stellung geschah erst nach 1953. Von der

Innengestaltung hat sich nichts erhalten,

dagegen stehen noch einige originale Por-

tale am Ost-und am Westflügel. Nachdem

1837 die Aula am Wilhelmsplatz erbaut wor-

den war, nutzte man die alten Universitäts-

räume nur noch als Bibliothek, die 1878-80

und 1903 durch die neuen Flügel bis an die

Prinzenstraße vergrößert wurde. Dieser Neu-

bebauung mit massiven Werksteingebäu-

den mit renaissancistischen Stilelementen

opferte man die alten Professorenhäuser.

Prinzenstraße/Gotmarstraße/Stumpfebiel/

Mühlenstraße

Die Universität „Georgia Augusta”, die erste

„moderne” Universität ohne Primat der

Theologischen Fakultät und ohne theolo-

gische Kontrolle, zog in die ländliche, eher

ärmliche Kleinstadt Göttingen Professoren,

Studenten und auch Handwerker, die Woh-

nungen brauchten. Die Regierung in Hanno-

ver baute auf eigene Kosten nur das Kolle-

gienhaus, einige Institutsgebäude (z. B. s. o.

Untere Karspüle, Botanischer Garten) und -

um adlige bzw. reiche Studenten nach Göt-

tingen zu holen - den verlorenen Reitstall an

Luftbild der Innenstadt, im Vordergrund ehemaliger Klosterbezirk, heute Universitätsbibliothek (Aufn. des NLVwA-Landesbildstelle. Freigeg. mit Nr. 11331

B am 03.12.1970 d. Bez.-Reg. Rheinld.-Pf., Außenstelle Mainz)

56