unser Kunstgewerbe möchte sich in allererster Linie

jener Gegenstände annehmen, die tagaus tagein mit

der Masse des Volkes in ruhelosem Dienste bleiben,

nämlich der Teller, Becher, Schüsseln, Kannen, Ter-

rinen, Krüge usw., und ist es auch nicht das Silber,

nicht die Bronze, sind es nicht die pompösen, herrlichen

Formen, die wir an den römischen Funden kennen

gelernt, so muß das Werk der Geschmackserneuerung

und Vertiefung an einfachen Salzbüchsen, Eierbecher-

chen, aus Ton oder Glas seinen Ausgang nehmen,-

nicht etwa, um sidi in un-

produktive, weite Fernen

zu verlieren und einen , v

„ hohen künstlerischen

Wert" künstlich zu schaf-

fen, sondern ähnlich wie

bei den ältesten Gefäße

formen einfach und schön,

dabei aber wirtschaftlich

undproduktivzu arbeiten,

den Geschmack des einzel-

nen ganz unbewußt zu

heben, nicht ihn etwa be-

lehren wollen, sondern

durch schöne Formen un-

bewußt führen, damit jene

Atmosphäre des Ge-

schmacks, von der oben

gesprochen wurde, auch

unsere Volksgemeinschaft

durch und durch ergreift.

Noch ein Wort über

die Einzelheiten, soweit

es namentlich vom Stand-

punkte der Verbindung

von Form undOrnament,

von Verhältnis der allge-

meinen Kultur und Objekt

von Bedeutung ist. Es wurde schon am Eingang des

Artikels darauf hingewiesen, daß im allgemeinen von

den Künstlern Formen gewählt wurden, die irgend

einem symmetrischen Prinzip folgen. Ebenso ist darauf

aufmerksam gemacht worden, daß das Ornament die-

ses symmetrische Prinzip nicht mitmacht, wenigstens

•licht in der parallelen Strenge zu den Proportionen

der reinen Form des Gefäßes. Man kann dies schon

auf den ältesten Vasenbildern beobachten, die durch

'hren herb linearen Charakter allerdings den Eindrudc

des Unregelmäßigen verwischen und nur als strenger

Stil auf der Fläche erscheinen. Wer die Entwicklung

mancher moderner Meister sorgsam beobachtet, wird

finden, daß dieser lineare Stil der Vasenbilder in der

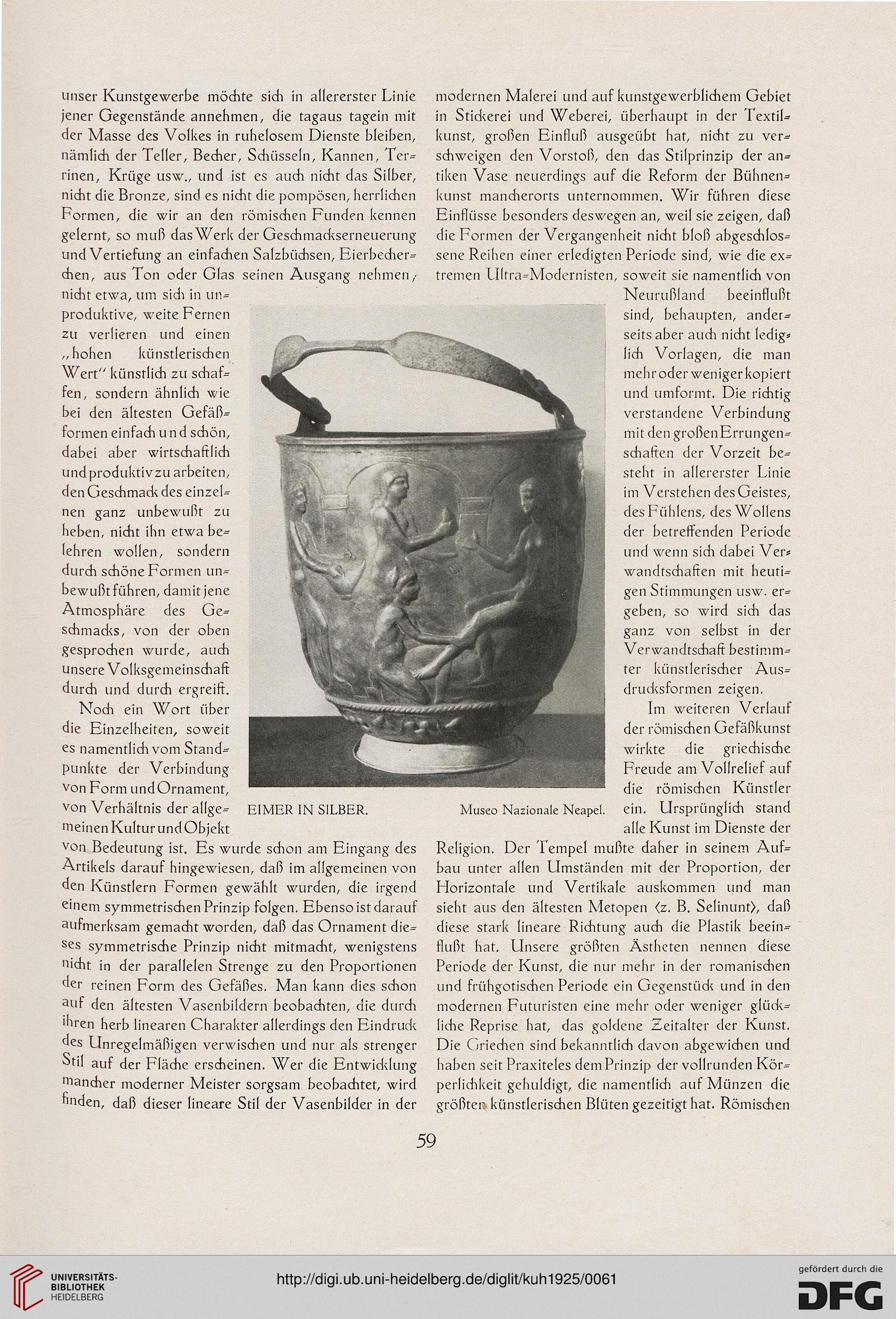

EIMER IN SILBER.

modernen Malerei und auf kunstgewerblichem Gebiet

in Stidterei und Weberei, überhaupt in der Textil-

kunst, großen Einfluß ausgeübt hat, nicht zu ver-

schweigen den Vorstoß, den das Stilprinzip der an-

tiken Vase neuerdings auf die Reform der Bühnen-

kunst mancherorts unternommen. Wir führen diese

Einflüsse besonders deswegen an, weil sie zeigen, daß

die Formen der Vergangenheit nicht bloß abgeschlos-

sene Reihen einer erledigten Periode sind, wie die ex-

tremen Ultra-Modernisten, soweit sie namentlich von

Neurußland beeinflußt

sind, behaupten, ander-

seits aber auch nicht ledig*

lieh Vorlagen, die man

mehr oder weniger kopiert

und umformt. Die richtig

verstandene Verbindung

mit den großenErrungen-

schaften der Vorzeit be-

steht in allererster Linie

im Verstehen des Geistes,

des Fühlens, des Wollens

der betreffenden Periode

und wenn sich dabei Ver«

wandtsdiaften mit heuti-

gen Stimmungen usw. er-

geben, so wird sich das

ganz von selbst in der

Verwandtschaft bestimm-

ter künstlerischer Aus-

drucksformen zeigen.

Im weiteren Verlauf

der römischen Gefäßkunst

wirkte die griechische

Freude am Vollrelief auf

die römischen Künstler

ein. Ursprünglich stand

alle Kunst im Dienste der

Religion. Der Tempel mußte daher in seinem Auf-

bau unter allen Umständen mit der Proportion, der

Horizontale und Vertikale auskommen und man

sieht aus den ältesten Metopen <z. B. Selinunt), daß

diese stark lineare Richtung auch die Plastik beein-

flußt hat. Unsere größten Ästheten nennen diese

Periode der Kunst, die nur mehr in der romanischen

und frühgotischen Periode ein Gegenstüdi und in den

modernen Futuristen eine mehr oder weniger glück-

liche Reprise hat, das goldene Zeitalter der Kunst.

Die Griechen sind bekanntlich davon abgewichen und

haben seit Praxiteles dem Prinzip der vollrunden Kör-

perlichkeit gehuldigt, die namentlich auf Münzen die

größten künstlerischen Blüten gezeitigt hat. Römischen

Museo Nazionale Neapel.

59

jener Gegenstände annehmen, die tagaus tagein mit

der Masse des Volkes in ruhelosem Dienste bleiben,

nämlich der Teller, Becher, Schüsseln, Kannen, Ter-

rinen, Krüge usw., und ist es auch nicht das Silber,

nicht die Bronze, sind es nicht die pompösen, herrlichen

Formen, die wir an den römischen Funden kennen

gelernt, so muß das Werk der Geschmackserneuerung

und Vertiefung an einfachen Salzbüchsen, Eierbecher-

chen, aus Ton oder Glas seinen Ausgang nehmen,-

nicht etwa, um sidi in un-

produktive, weite Fernen

zu verlieren und einen , v

„ hohen künstlerischen

Wert" künstlich zu schaf-

fen, sondern ähnlich wie

bei den ältesten Gefäße

formen einfach und schön,

dabei aber wirtschaftlich

undproduktivzu arbeiten,

den Geschmack des einzel-

nen ganz unbewußt zu

heben, nicht ihn etwa be-

lehren wollen, sondern

durch schöne Formen un-

bewußt führen, damit jene

Atmosphäre des Ge-

schmacks, von der oben

gesprochen wurde, auch

unsere Volksgemeinschaft

durch und durch ergreift.

Noch ein Wort über

die Einzelheiten, soweit

es namentlich vom Stand-

punkte der Verbindung

von Form undOrnament,

von Verhältnis der allge-

meinen Kultur und Objekt

von Bedeutung ist. Es wurde schon am Eingang des

Artikels darauf hingewiesen, daß im allgemeinen von

den Künstlern Formen gewählt wurden, die irgend

einem symmetrischen Prinzip folgen. Ebenso ist darauf

aufmerksam gemacht worden, daß das Ornament die-

ses symmetrische Prinzip nicht mitmacht, wenigstens

•licht in der parallelen Strenge zu den Proportionen

der reinen Form des Gefäßes. Man kann dies schon

auf den ältesten Vasenbildern beobachten, die durch

'hren herb linearen Charakter allerdings den Eindrudc

des Unregelmäßigen verwischen und nur als strenger

Stil auf der Fläche erscheinen. Wer die Entwicklung

mancher moderner Meister sorgsam beobachtet, wird

finden, daß dieser lineare Stil der Vasenbilder in der

EIMER IN SILBER.

modernen Malerei und auf kunstgewerblichem Gebiet

in Stidterei und Weberei, überhaupt in der Textil-

kunst, großen Einfluß ausgeübt hat, nicht zu ver-

schweigen den Vorstoß, den das Stilprinzip der an-

tiken Vase neuerdings auf die Reform der Bühnen-

kunst mancherorts unternommen. Wir führen diese

Einflüsse besonders deswegen an, weil sie zeigen, daß

die Formen der Vergangenheit nicht bloß abgeschlos-

sene Reihen einer erledigten Periode sind, wie die ex-

tremen Ultra-Modernisten, soweit sie namentlich von

Neurußland beeinflußt

sind, behaupten, ander-

seits aber auch nicht ledig*

lieh Vorlagen, die man

mehr oder weniger kopiert

und umformt. Die richtig

verstandene Verbindung

mit den großenErrungen-

schaften der Vorzeit be-

steht in allererster Linie

im Verstehen des Geistes,

des Fühlens, des Wollens

der betreffenden Periode

und wenn sich dabei Ver«

wandtsdiaften mit heuti-

gen Stimmungen usw. er-

geben, so wird sich das

ganz von selbst in der

Verwandtschaft bestimm-

ter künstlerischer Aus-

drucksformen zeigen.

Im weiteren Verlauf

der römischen Gefäßkunst

wirkte die griechische

Freude am Vollrelief auf

die römischen Künstler

ein. Ursprünglich stand

alle Kunst im Dienste der

Religion. Der Tempel mußte daher in seinem Auf-

bau unter allen Umständen mit der Proportion, der

Horizontale und Vertikale auskommen und man

sieht aus den ältesten Metopen <z. B. Selinunt), daß

diese stark lineare Richtung auch die Plastik beein-

flußt hat. Unsere größten Ästheten nennen diese

Periode der Kunst, die nur mehr in der romanischen

und frühgotischen Periode ein Gegenstüdi und in den

modernen Futuristen eine mehr oder weniger glück-

liche Reprise hat, das goldene Zeitalter der Kunst.

Die Griechen sind bekanntlich davon abgewichen und

haben seit Praxiteles dem Prinzip der vollrunden Kör-

perlichkeit gehuldigt, die namentlich auf Münzen die

größten künstlerischen Blüten gezeitigt hat. Römischen

Museo Nazionale Neapel.

59