Gefäßkünstlern, die sich diese Anregungen zunutze

machten, war es Veranlassung, die ruhigen, edlen

Flächenrunden mit prächtigem, reichen Ornament zu

verzieren. So sehen wir auf unsern Abbildungen als

gewissermaßen dritte Stufe der Ornamentik figürliche

Szenen, Laubwerk,

Tiere, welche das Ge-

faß umranken, oft sehr

weit über die Fläche

hinausspringen, um

in ihrer, ornamental

len Üppigkeit nicht

bloß von unerhörtem

Können des Meisters

Zeugnis abzulegen,

sondern vom Wohl»

stände des Besitzers

zu prahlen. Immer»

hin muß darauf hin»

gewiesen werden, daß

die Kunst der Gefäße

wie alle andere, wie

aber auch die Kunst

im Mittelalter von der

religiösen Kunst ihren

Ausgang genommen:

Für dieGötter nur das

reichste und schönste!

Die Folgen für die

Irdischen verstehen

sich von selbst. Wenn

nun auch in den Um»

lauf des Ornaments

um das Gefäß eine

gewisse vorgefaßte

Anordnung der Ein»

zelheit nicht zu ver»

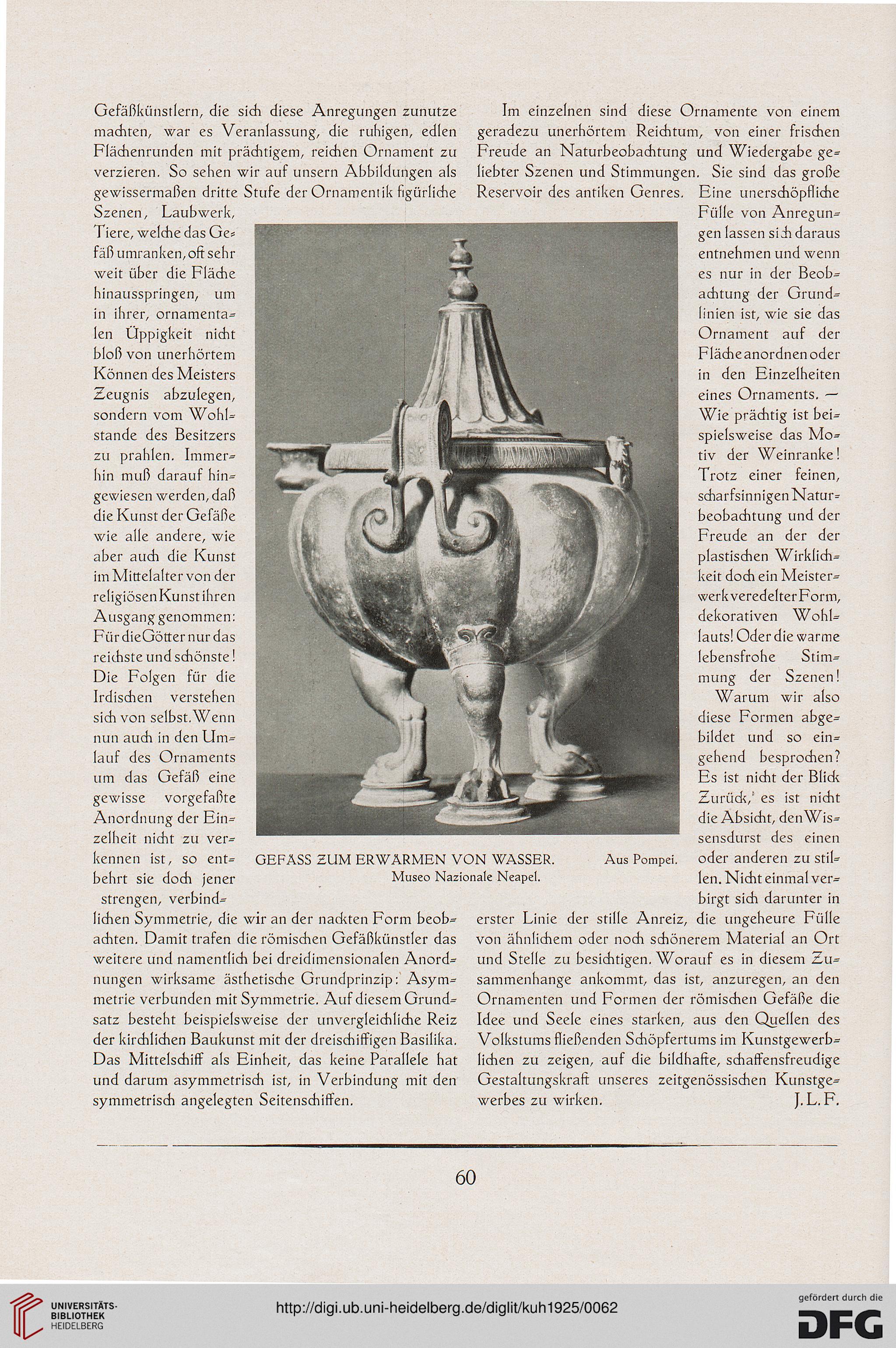

GEFÄSS ZUM ERWÄRMEN VON WASSER

Museo Nazionale Neapel.

kennen ist, so ent»

behrt sie doch jener

strengen, verbind-

lichen Symmetrie, die wir an der nackten Form beob»

achten. Damit trafen die römischen Gefäßkünstler das

weitere und namentlich bei dreidimensionalen Anord»

nungen wirksame ästhetische Grundprinzip: Asym»

metrie verbunden mit Symmetrie. Auf diesem Grund»

satz besteht beispielsweise der unvergleichliche Reiz

der kirchlichen Baukunst mit der dreischiffigen Basilika.

Das Mittelschiff als Einheit, das keine Parallele hat

und darum asymmetrisch ist, in Verbindung mit den

symmetrisch angelegten Seitenschiffen.

Im einzelnen sind diese Ornamente von einem

geradezu unerhörtem Reichtum, von einer frischen

Freude an Naturbeobachtung und Wiedergabe ge»

liebter Szenen und Stimmungen. Sie sind das große

Reservoir des antiken Genres. Eine unerschöpfliche

Fülle von Anregun»

gen lassen siii daraus

entnehmen und wenn

es nur in der Beob»

achtung der Grund»

linien ist, wie sie das

Ornament auf der

Fläche anordnen oder

in den Einzelheiten

eines Ornaments. —

Wie prächtig ist bei-

spielsweise das Mo»

tiv der Weinranke!

Trotz einer feinen,

scharfsinnigen Natur»

beobachtung und der

Freude an der der

plastischen Wirklich»

keit doch ein Meister»

werk veredelter Form,

dekorativen Wohl»

lauts! Oder die warme

lebensfrohe Stirn»

mung der Szenen!

Warum wir also

diese Formen abge»

bildet und so ein»

gehend besprochen?

Es ist nicht der Blidc

Zurück,' es ist nicht

die Absicht, denWis»

sensdurst des einen

oder anderen zu stil»

len. Nidit einmal ver»

birgt sich darunter in

erster Linie der stille Anreiz, die ungeheure Fülle

von ähnlichem oder noch schönerem Material an Ort

und Stelle zu besichtigen. Worauf es in diesem Zu»

sammenhange ankommt, das ist, anzuregen, an den

Ornamenten und Formen der römischen Gefäße die

Idee und Seele eines starken, aus den Quellen des

Volkstums fließenden Schöpfertums im Kunstgewerb»

liehen zu zeigen, auf die bildhafte, schaffensfreudige

Gestaltungskraft unseres zeitgenössischen Kunstge»

werbes zu wirken. J. L. F.

Aus Pompei

60

machten, war es Veranlassung, die ruhigen, edlen

Flächenrunden mit prächtigem, reichen Ornament zu

verzieren. So sehen wir auf unsern Abbildungen als

gewissermaßen dritte Stufe der Ornamentik figürliche

Szenen, Laubwerk,

Tiere, welche das Ge-

faß umranken, oft sehr

weit über die Fläche

hinausspringen, um

in ihrer, ornamental

len Üppigkeit nicht

bloß von unerhörtem

Können des Meisters

Zeugnis abzulegen,

sondern vom Wohl»

stände des Besitzers

zu prahlen. Immer»

hin muß darauf hin»

gewiesen werden, daß

die Kunst der Gefäße

wie alle andere, wie

aber auch die Kunst

im Mittelalter von der

religiösen Kunst ihren

Ausgang genommen:

Für dieGötter nur das

reichste und schönste!

Die Folgen für die

Irdischen verstehen

sich von selbst. Wenn

nun auch in den Um»

lauf des Ornaments

um das Gefäß eine

gewisse vorgefaßte

Anordnung der Ein»

zelheit nicht zu ver»

GEFÄSS ZUM ERWÄRMEN VON WASSER

Museo Nazionale Neapel.

kennen ist, so ent»

behrt sie doch jener

strengen, verbind-

lichen Symmetrie, die wir an der nackten Form beob»

achten. Damit trafen die römischen Gefäßkünstler das

weitere und namentlich bei dreidimensionalen Anord»

nungen wirksame ästhetische Grundprinzip: Asym»

metrie verbunden mit Symmetrie. Auf diesem Grund»

satz besteht beispielsweise der unvergleichliche Reiz

der kirchlichen Baukunst mit der dreischiffigen Basilika.

Das Mittelschiff als Einheit, das keine Parallele hat

und darum asymmetrisch ist, in Verbindung mit den

symmetrisch angelegten Seitenschiffen.

Im einzelnen sind diese Ornamente von einem

geradezu unerhörtem Reichtum, von einer frischen

Freude an Naturbeobachtung und Wiedergabe ge»

liebter Szenen und Stimmungen. Sie sind das große

Reservoir des antiken Genres. Eine unerschöpfliche

Fülle von Anregun»

gen lassen siii daraus

entnehmen und wenn

es nur in der Beob»

achtung der Grund»

linien ist, wie sie das

Ornament auf der

Fläche anordnen oder

in den Einzelheiten

eines Ornaments. —

Wie prächtig ist bei-

spielsweise das Mo»

tiv der Weinranke!

Trotz einer feinen,

scharfsinnigen Natur»

beobachtung und der

Freude an der der

plastischen Wirklich»

keit doch ein Meister»

werk veredelter Form,

dekorativen Wohl»

lauts! Oder die warme

lebensfrohe Stirn»

mung der Szenen!

Warum wir also

diese Formen abge»

bildet und so ein»

gehend besprochen?

Es ist nicht der Blidc

Zurück,' es ist nicht

die Absicht, denWis»

sensdurst des einen

oder anderen zu stil»

len. Nidit einmal ver»

birgt sich darunter in

erster Linie der stille Anreiz, die ungeheure Fülle

von ähnlichem oder noch schönerem Material an Ort

und Stelle zu besichtigen. Worauf es in diesem Zu»

sammenhange ankommt, das ist, anzuregen, an den

Ornamenten und Formen der römischen Gefäße die

Idee und Seele eines starken, aus den Quellen des

Volkstums fließenden Schöpfertums im Kunstgewerb»

liehen zu zeigen, auf die bildhafte, schaffensfreudige

Gestaltungskraft unseres zeitgenössischen Kunstge»

werbes zu wirken. J. L. F.

Aus Pompei

60