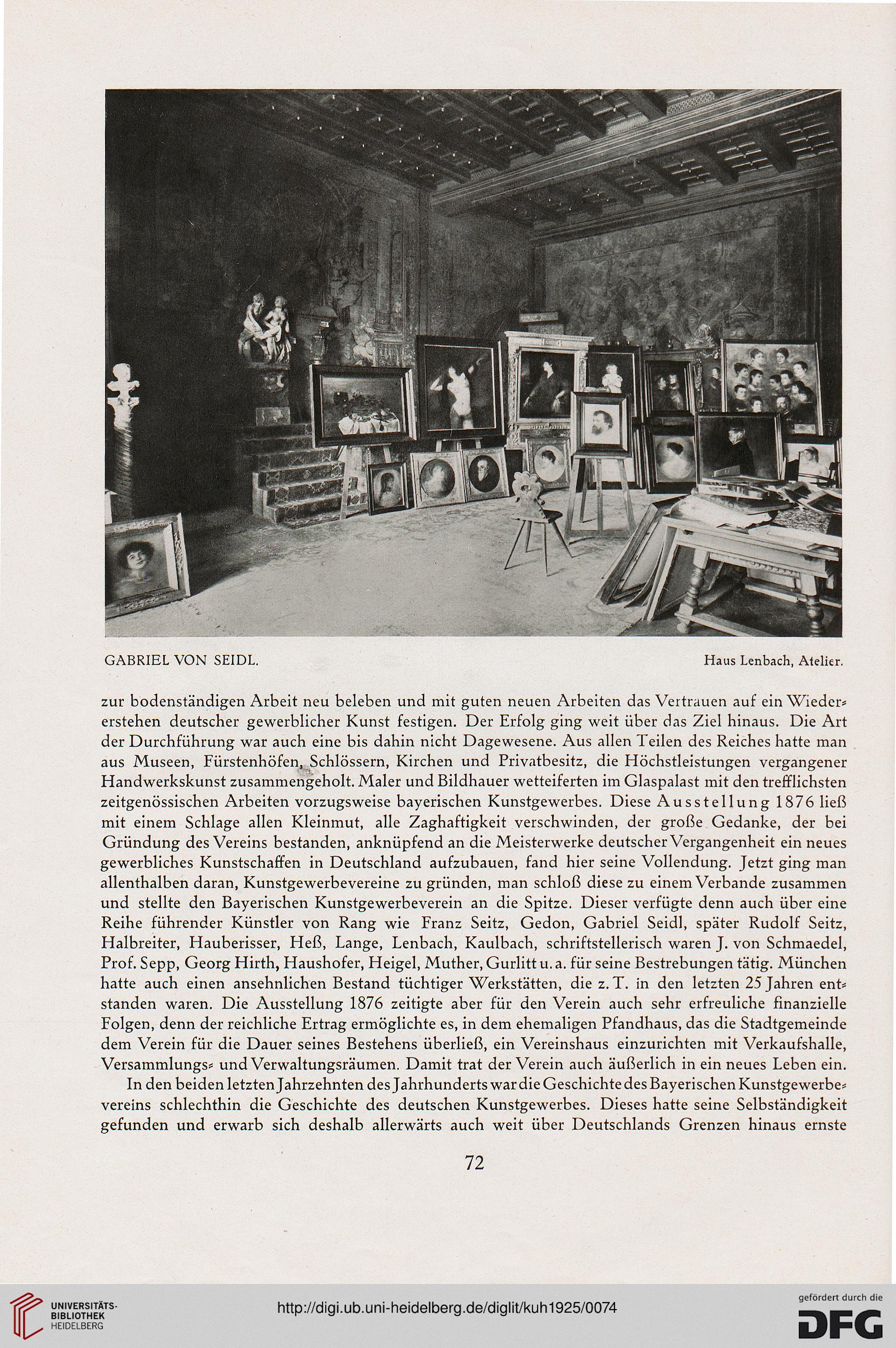

GABRIEL VON SEIDL.

Haus Lenbach, Atelier.

zur bodenständigen Arbeit neu beleben und mit guten neuen Arbeiten das Vertrauen auf ein Wieder*

erstehen deutscher gewerblicher Kunst festigen. Der Erfolg ging weit über das Ziel hinaus. Die Art

der Durchführung war auch eine bis dahin nicht Dagewesene. Aus allen Teilen des Reiches hatte man

aus Museen, Fürstenhöfen, Schlössern, Kirchen und Privatbesitz, die Höchstleistungen vergangener

Handwerkskunst zusammengeholt. Maler und Bildhauer wetteiferten im Glaspalast mit den trefflichsten

zeitgenössischen Arbeiten vorzugsweise bayerischen Kunstgewerbes. Diese Ausstellung 1876 ließ

mit einem Schlage allen Kleinmut, alle Zaghaftigkeit verschwinden, der große Gedanke, der bei

Gründung des Vereins bestanden, anknüpfend an die Meisterwerke deutscher Vergangenheit ein neues

gewerbliches Kunstschaffen in Deutschland aufzubauen, fand hier seine Vollendung. Jetzt ging man

allenthalben daran, Kunstgewerbevereine zu gründen, man schloß diese zu einem Verbände zusammen

und stellte den Bayerischen Kunstgewerbeverein an die Spitze. Dieser verfügte denn auch über eine

Reihe führender Künstler von Rang wie Franz Seitz, Gedon, Gabriel Seidl, später Rudolf Seitz,

Halbreiter, Hauberisser, Heß, Lange, Lenbach, Kaulbach, schriftstellerisch waren J. von Schmaedel,

Prof. Sepp, Georg Hirth, Haushofer, Heigel, Muther, Gurlitt u. a. für seine Bestrebungen tätig. München

hatte auch einen ansehnlichen Bestand tüchtiger Werkstätten, die z. T. in den letzten 25 Jahren ent*

standen waren. Die Ausstellung 1876 zeitigte aber für den Verein auch sehr erfreuliche finanzielle

Folgen, denn der reichliche Ertrag ermöglichte es, in dem ehemaligen Pfandhaus, das die Stadtgemeinde

dem Verein für die Dauer seines Bestehens überließ, ein Vereinshaus einzurichten mit Verkaufshalle,

Versammlungs* und Verwaltungsräumen. Damit trat der Verein auch äußerlich in ein neues Leben ein.

In den beiden letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts war die Geschichte des Bayerischen Kunstgewerbe*

Vereins schlechthin die Geschichte des deutschen Kunstgewerbes. Dieses hatte seine Selbständigkeit

gefunden und erwarb sich deshalb allerwärts auch weit über Deutschlands Grenzen hinaus ernste

72

Haus Lenbach, Atelier.

zur bodenständigen Arbeit neu beleben und mit guten neuen Arbeiten das Vertrauen auf ein Wieder*

erstehen deutscher gewerblicher Kunst festigen. Der Erfolg ging weit über das Ziel hinaus. Die Art

der Durchführung war auch eine bis dahin nicht Dagewesene. Aus allen Teilen des Reiches hatte man

aus Museen, Fürstenhöfen, Schlössern, Kirchen und Privatbesitz, die Höchstleistungen vergangener

Handwerkskunst zusammengeholt. Maler und Bildhauer wetteiferten im Glaspalast mit den trefflichsten

zeitgenössischen Arbeiten vorzugsweise bayerischen Kunstgewerbes. Diese Ausstellung 1876 ließ

mit einem Schlage allen Kleinmut, alle Zaghaftigkeit verschwinden, der große Gedanke, der bei

Gründung des Vereins bestanden, anknüpfend an die Meisterwerke deutscher Vergangenheit ein neues

gewerbliches Kunstschaffen in Deutschland aufzubauen, fand hier seine Vollendung. Jetzt ging man

allenthalben daran, Kunstgewerbevereine zu gründen, man schloß diese zu einem Verbände zusammen

und stellte den Bayerischen Kunstgewerbeverein an die Spitze. Dieser verfügte denn auch über eine

Reihe führender Künstler von Rang wie Franz Seitz, Gedon, Gabriel Seidl, später Rudolf Seitz,

Halbreiter, Hauberisser, Heß, Lange, Lenbach, Kaulbach, schriftstellerisch waren J. von Schmaedel,

Prof. Sepp, Georg Hirth, Haushofer, Heigel, Muther, Gurlitt u. a. für seine Bestrebungen tätig. München

hatte auch einen ansehnlichen Bestand tüchtiger Werkstätten, die z. T. in den letzten 25 Jahren ent*

standen waren. Die Ausstellung 1876 zeitigte aber für den Verein auch sehr erfreuliche finanzielle

Folgen, denn der reichliche Ertrag ermöglichte es, in dem ehemaligen Pfandhaus, das die Stadtgemeinde

dem Verein für die Dauer seines Bestehens überließ, ein Vereinshaus einzurichten mit Verkaufshalle,

Versammlungs* und Verwaltungsräumen. Damit trat der Verein auch äußerlich in ein neues Leben ein.

In den beiden letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts war die Geschichte des Bayerischen Kunstgewerbe*

Vereins schlechthin die Geschichte des deutschen Kunstgewerbes. Dieses hatte seine Selbständigkeit

gefunden und erwarb sich deshalb allerwärts auch weit über Deutschlands Grenzen hinaus ernste

72