kTit:wiwj:if:\

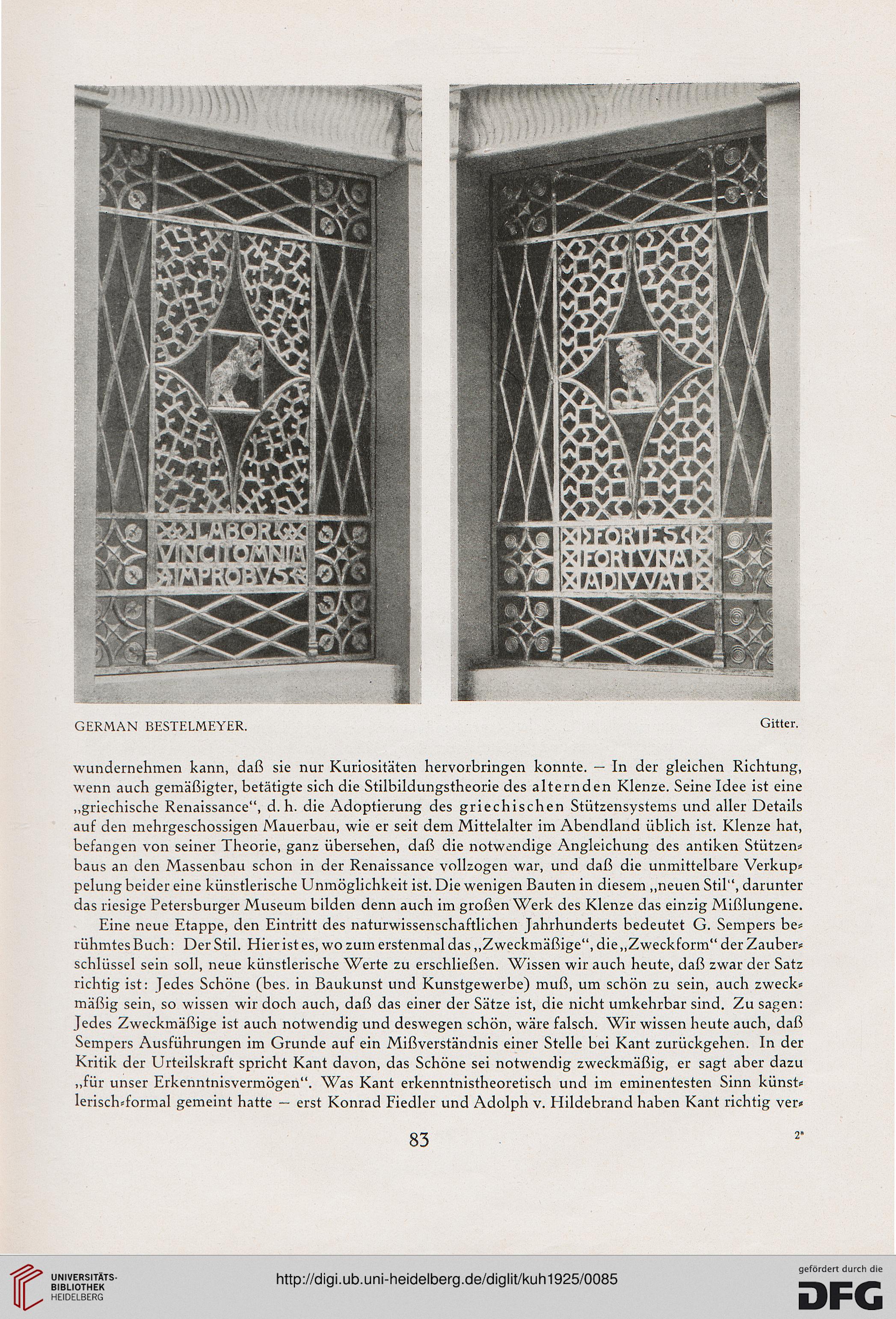

GERMAN BESTELMEYER.

Gitter.

wundernehmen kann, daß sie nur Kuriositäten hervorbringen konnte. — In der gleichen Richtung,

wenn auch gemäßigter, betätigte sich die Stilbildungstheorie des alternden Klenze. Seine Idee ist eine

„griechische Renaissance", d.h. die Adoptierung des griechischen Stützensystems und aller Details

auf den mehrgeschossigen Mauerbau, wie er seit dem Mittelalter im Abendland üblich ist. Klenze hat,

befangen von seiner Theorie, ganz übersehen, daß die notwendige Angleichung des antiken Stützen*

baus an den Massenbau schon in der Renaissance vollzogen war, und daß die unmittelbare Verkup*

pelung beider eine künstlerische Unmöglichkeit ist. Die wenigen Bauten in diesem „neuen Stil", darunter

das riesige Petersburger Museum bilden denn auch im großen Werk des Klenze das einzig Mißlungene.

Eine neue Etappe, den Eintritt des naturwissenschaftlichen Jahrhunderts bedeutet G. Sempers be*

rühmtesBuch: Der Stil. Hieristes, wo zum erstenmal das „Zweckmäßige", die „Zweckform" der Zauber»

Schlüssel sein soll, neue künstlerische Werte zu erschließen. Wissen wir auch heute, daß zwar der Satz

richtig ist: Jedes Schöne (bes. in Baukunst und Kunstgewerbe) muß, um schön zu sein, auch zweck»

mäßig sein, so wissen wir doch auch, daß das einer der Sätze ist, die nicht umkehrbar sind. Zu sagen:

Jedes Zweckmäßige ist auch notwendig und deswegen schön, wäre falsch. Wir wissen heute auch, daß

Sempers Ausführungen im Grunde auf ein Mißverständnis einer Stelle bei Kant zurückgehen. In der

Kritik der Urteilskraft spricht Kant davon, das Schöne sei notwendig zweckmäßig, er sagt aber dazu

„für unser Erkenntnisvermögen". Was Kant erkenntnistheoretisch und im eminentesten Sinn künst<-

lerisclvformal gemeint hatte — erst Konrad Fiedler und Adolph v. Hildebrand haben Kant richtig ver«

83

GERMAN BESTELMEYER.

Gitter.

wundernehmen kann, daß sie nur Kuriositäten hervorbringen konnte. — In der gleichen Richtung,

wenn auch gemäßigter, betätigte sich die Stilbildungstheorie des alternden Klenze. Seine Idee ist eine

„griechische Renaissance", d.h. die Adoptierung des griechischen Stützensystems und aller Details

auf den mehrgeschossigen Mauerbau, wie er seit dem Mittelalter im Abendland üblich ist. Klenze hat,

befangen von seiner Theorie, ganz übersehen, daß die notwendige Angleichung des antiken Stützen*

baus an den Massenbau schon in der Renaissance vollzogen war, und daß die unmittelbare Verkup*

pelung beider eine künstlerische Unmöglichkeit ist. Die wenigen Bauten in diesem „neuen Stil", darunter

das riesige Petersburger Museum bilden denn auch im großen Werk des Klenze das einzig Mißlungene.

Eine neue Etappe, den Eintritt des naturwissenschaftlichen Jahrhunderts bedeutet G. Sempers be*

rühmtesBuch: Der Stil. Hieristes, wo zum erstenmal das „Zweckmäßige", die „Zweckform" der Zauber»

Schlüssel sein soll, neue künstlerische Werte zu erschließen. Wissen wir auch heute, daß zwar der Satz

richtig ist: Jedes Schöne (bes. in Baukunst und Kunstgewerbe) muß, um schön zu sein, auch zweck»

mäßig sein, so wissen wir doch auch, daß das einer der Sätze ist, die nicht umkehrbar sind. Zu sagen:

Jedes Zweckmäßige ist auch notwendig und deswegen schön, wäre falsch. Wir wissen heute auch, daß

Sempers Ausführungen im Grunde auf ein Mißverständnis einer Stelle bei Kant zurückgehen. In der

Kritik der Urteilskraft spricht Kant davon, das Schöne sei notwendig zweckmäßig, er sagt aber dazu

„für unser Erkenntnisvermögen". Was Kant erkenntnistheoretisch und im eminentesten Sinn künst<-

lerisclvformal gemeint hatte — erst Konrad Fiedler und Adolph v. Hildebrand haben Kant richtig ver«

83