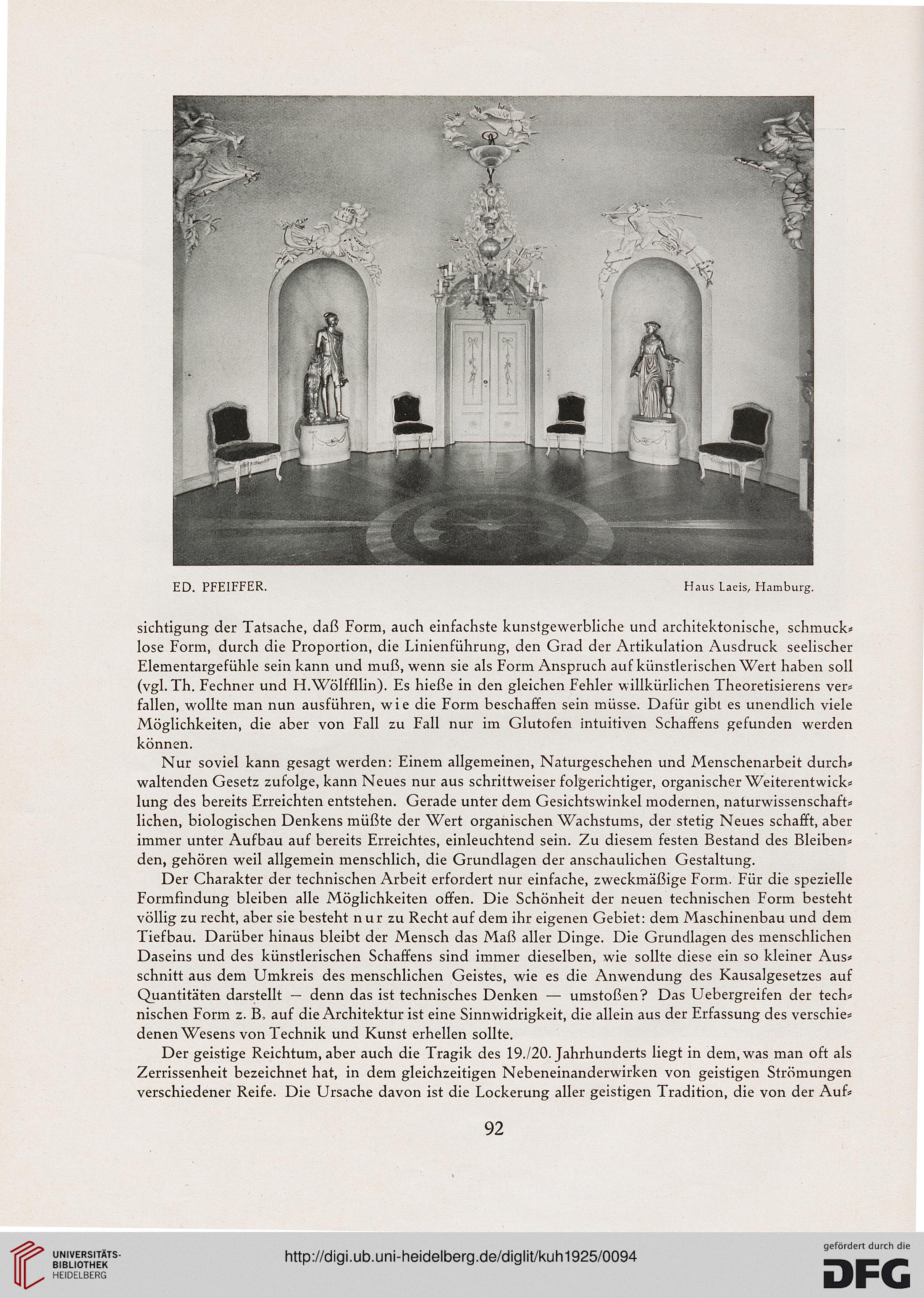

ED. PFEIFFER.

Haus Laeis, Hamburg.

sichtigung der Tatsache, daß Form, auch einfachste kunstgewerbliche und architektonische, schmuck*

lose Form, durch die Proportion, die Linienführung, den Grad der Artikulation Ausdruck seelischer

Elementargefühle sein kann und muß, wenn sie als Form Anspruch auf künstlerischen Wert haben soll

(vgl. Th. Fechner und H.Wölffllin). Es hieße in den gleichen Fehler willkürlichen Theoretisierens ver*

fallen, wollte man nun ausführen, wie die Form beschaffen sein müsse. Dafür gibt es unendlich viele

Möglichkeiten, die aber von Fall zu Fall nur im Glutofen intuitiven Schaffens gefunden werden

können.

Nur soviel kann gesagt werden: Einem allgemeinen, Naturgeschehen und Menschenarbeit durch»

waltenden Gesetz zufolge, kann Neues nur aus schrittweiser folgerichtiger, organischer Weiterentwick*

lung des bereits Erreichten entstehen. Gerade unter dem Gesichtswinkel modernen, naturwissenschaft*

liehen, biologischen Denkens müßte der Wert organischen Wachstums, der stetig Neues schafft, aber

immer unter Aufbau auf bereits Erreichtes, einleuchtend sein. Zu diesem festen Bestand des Bleiben«

den, gehören weil allgemein menschlich, die Grundlagen der anschaulichen Gestaltung.

Der Charakter der technischen Arbeit erfordert nur einfache, zweckmäßige Form. Für die spezielle

Formfindung bleiben alle Möglichkeiten offen. Die Schönheit der neuen technischen Form besteht

völlig zu recht, aber sie besteht nur zu Recht auf dem ihr eigenen Gebiet: dem Maschinenbau und dem

Tiefbau. Darüber hinaus bleibt der Mensch das Maß aller Dinge. Die Grundlagen des menschlichen

Daseins und des künstlerischen Schaffens sind immer dieselben, wie sollte diese ein so kleiner Aus*

schnitt aus dem Umkreis des menschlichen Geistes, wie es die Anwendung des Kausalgesetzes auf

Quantitäten darstellt — denn das ist technisches Denken — umstoßen? Das Uebergreifen der tech*

nischen Form z. B. auf die Architektur ist eine Sinnwidrigkeit, die allein aus der Erfassung des verschie*

denen Wesens von Technik und Kunst erhellen sollte.

Der geistige Reichtum, aber auch die Tragik des 19./20. Jahrhunderts liegt in dem, was man oft als

Zerrissenheit bezeichnet hat, in dem gleichzeitigen Nebeneinanderwirken von geistigen Strömungen

verschiedener Reife. Die Ursache davon ist die Lockerung aller geistigen Tradition, die von der Auf*

92

Haus Laeis, Hamburg.

sichtigung der Tatsache, daß Form, auch einfachste kunstgewerbliche und architektonische, schmuck*

lose Form, durch die Proportion, die Linienführung, den Grad der Artikulation Ausdruck seelischer

Elementargefühle sein kann und muß, wenn sie als Form Anspruch auf künstlerischen Wert haben soll

(vgl. Th. Fechner und H.Wölffllin). Es hieße in den gleichen Fehler willkürlichen Theoretisierens ver*

fallen, wollte man nun ausführen, wie die Form beschaffen sein müsse. Dafür gibt es unendlich viele

Möglichkeiten, die aber von Fall zu Fall nur im Glutofen intuitiven Schaffens gefunden werden

können.

Nur soviel kann gesagt werden: Einem allgemeinen, Naturgeschehen und Menschenarbeit durch»

waltenden Gesetz zufolge, kann Neues nur aus schrittweiser folgerichtiger, organischer Weiterentwick*

lung des bereits Erreichten entstehen. Gerade unter dem Gesichtswinkel modernen, naturwissenschaft*

liehen, biologischen Denkens müßte der Wert organischen Wachstums, der stetig Neues schafft, aber

immer unter Aufbau auf bereits Erreichtes, einleuchtend sein. Zu diesem festen Bestand des Bleiben«

den, gehören weil allgemein menschlich, die Grundlagen der anschaulichen Gestaltung.

Der Charakter der technischen Arbeit erfordert nur einfache, zweckmäßige Form. Für die spezielle

Formfindung bleiben alle Möglichkeiten offen. Die Schönheit der neuen technischen Form besteht

völlig zu recht, aber sie besteht nur zu Recht auf dem ihr eigenen Gebiet: dem Maschinenbau und dem

Tiefbau. Darüber hinaus bleibt der Mensch das Maß aller Dinge. Die Grundlagen des menschlichen

Daseins und des künstlerischen Schaffens sind immer dieselben, wie sollte diese ein so kleiner Aus*

schnitt aus dem Umkreis des menschlichen Geistes, wie es die Anwendung des Kausalgesetzes auf

Quantitäten darstellt — denn das ist technisches Denken — umstoßen? Das Uebergreifen der tech*

nischen Form z. B. auf die Architektur ist eine Sinnwidrigkeit, die allein aus der Erfassung des verschie*

denen Wesens von Technik und Kunst erhellen sollte.

Der geistige Reichtum, aber auch die Tragik des 19./20. Jahrhunderts liegt in dem, was man oft als

Zerrissenheit bezeichnet hat, in dem gleichzeitigen Nebeneinanderwirken von geistigen Strömungen

verschiedener Reife. Die Ursache davon ist die Lockerung aller geistigen Tradition, die von der Auf*

92