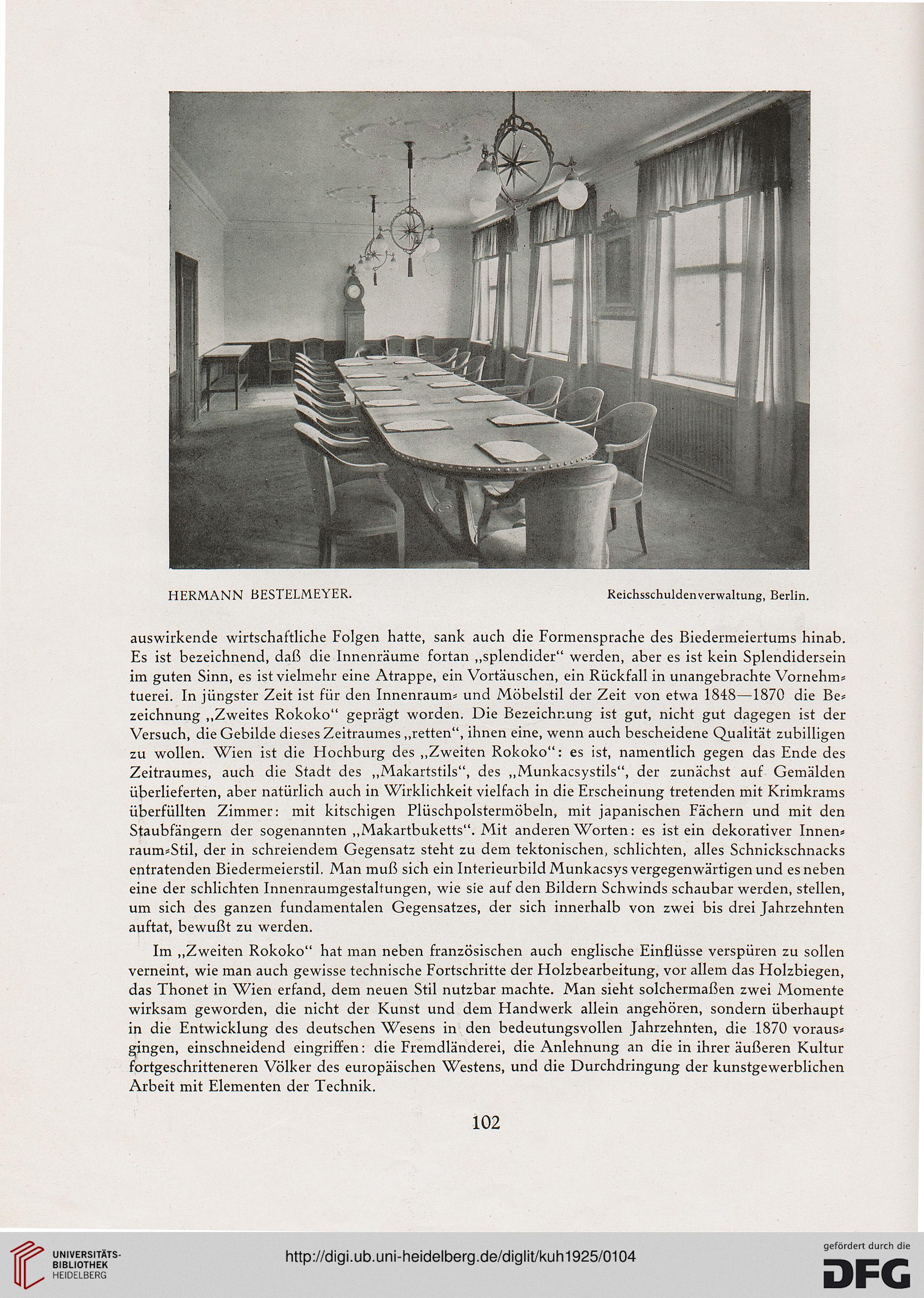

HERMANN BESTELMEYER.

Reichsschulden Verwaltung, Berlin.

auswirkende wirtschaftliche Folgen hatte, sank auch die Formensprache des Biedermeiertums hinab.

Es ist bezeichnend, daß die Innenräume fortan „splendider" werden, aber es ist kein Splendidersein

im guten Sinn, es ist vielmehr eine Atrappe, ein Vortäuschen, ein Rückfall in unangebrachte Vornehm*

tuerei. In jüngster Zeit ist für den Innenraum* und Möbelstil der Zeit von etwa 1848—1870 die Be*

Zeichnung „Zweites Rokoko" geprägt worden. Die Bezeichnung ist gut, nicht gut dagegen ist der

Versuch, die Gebilde dieses Zeitraumes „retten", ihnen eine, wenn auch bescheidene Qualität zubilligen

zu wollen. Wien ist die Hochburg des „Zweiten Rokoko": es ist, namentlich gegen das Ende des

Zeitraumes, auch die Stadt des „Makartstils", des „Munkacsystils", der zunächst auf Gemälden

überlieferten, aber natürlich auch in Wirklichkeit vielfach in die Erscheinung tretenden mit Krimkrams

überfüllten Zimmer: mit kitschigen Plüschpolstermöbeln, mit japanischen Fächern und mit den

Staubfängern der sogenannten „Makartbuketts". Mit anderen Worten: es ist ein dekorativer Innen*

raum*Stil, der in schreiendem Gegensatz steht zu dem tektonischen, schlichten, alles Schnickschnacks

entratenden Biedermeierstil. Man muß sich ein Interieurbild Munkacsys vergegenwärtigen und es neben

eine der schlichten Innenraumgestaltungen, wie sie auf den Bildern Schwinds schaubar werden, stellen,

um sich des ganzen fundamentalen Gegensatzes, der sich innerhalb von zwei bis drei Jahrzehnten

auftat, bewußt zu werden.

Im „Zweiten Rokoko" hat man neben französischen auch englische Einflüsse verspüren zu sollen

verneint, wie man auch gewisse technische Fortschritte der Holzbearbeitung, vor allem das Holzbiegen,

das Thonet in Wien erfand, dem neuen Stil nutzbar machte. Man sieht solchermaßen zwei Momente

wirksam geworden, die nicht der Kunst und dem Handwerk allein angehören, sondern überhaupt

in die Entwicklung des deutschen Wesens in den bedeutungsvollen Jahrzehnten, die 1870 voraus*

gingen, einschneidend eingriffen: die Fremdländerei, die Anlehnung an die in ihrer äußeren Kultur

fortgeschritteneren Völker des europäischen Westens, und die Durchdringung der kunstgewerblichen

Arbeit mit Elementen der Technik.

102

Reichsschulden Verwaltung, Berlin.

auswirkende wirtschaftliche Folgen hatte, sank auch die Formensprache des Biedermeiertums hinab.

Es ist bezeichnend, daß die Innenräume fortan „splendider" werden, aber es ist kein Splendidersein

im guten Sinn, es ist vielmehr eine Atrappe, ein Vortäuschen, ein Rückfall in unangebrachte Vornehm*

tuerei. In jüngster Zeit ist für den Innenraum* und Möbelstil der Zeit von etwa 1848—1870 die Be*

Zeichnung „Zweites Rokoko" geprägt worden. Die Bezeichnung ist gut, nicht gut dagegen ist der

Versuch, die Gebilde dieses Zeitraumes „retten", ihnen eine, wenn auch bescheidene Qualität zubilligen

zu wollen. Wien ist die Hochburg des „Zweiten Rokoko": es ist, namentlich gegen das Ende des

Zeitraumes, auch die Stadt des „Makartstils", des „Munkacsystils", der zunächst auf Gemälden

überlieferten, aber natürlich auch in Wirklichkeit vielfach in die Erscheinung tretenden mit Krimkrams

überfüllten Zimmer: mit kitschigen Plüschpolstermöbeln, mit japanischen Fächern und mit den

Staubfängern der sogenannten „Makartbuketts". Mit anderen Worten: es ist ein dekorativer Innen*

raum*Stil, der in schreiendem Gegensatz steht zu dem tektonischen, schlichten, alles Schnickschnacks

entratenden Biedermeierstil. Man muß sich ein Interieurbild Munkacsys vergegenwärtigen und es neben

eine der schlichten Innenraumgestaltungen, wie sie auf den Bildern Schwinds schaubar werden, stellen,

um sich des ganzen fundamentalen Gegensatzes, der sich innerhalb von zwei bis drei Jahrzehnten

auftat, bewußt zu werden.

Im „Zweiten Rokoko" hat man neben französischen auch englische Einflüsse verspüren zu sollen

verneint, wie man auch gewisse technische Fortschritte der Holzbearbeitung, vor allem das Holzbiegen,

das Thonet in Wien erfand, dem neuen Stil nutzbar machte. Man sieht solchermaßen zwei Momente

wirksam geworden, die nicht der Kunst und dem Handwerk allein angehören, sondern überhaupt

in die Entwicklung des deutschen Wesens in den bedeutungsvollen Jahrzehnten, die 1870 voraus*

gingen, einschneidend eingriffen: die Fremdländerei, die Anlehnung an die in ihrer äußeren Kultur

fortgeschritteneren Völker des europäischen Westens, und die Durchdringung der kunstgewerblichen

Arbeit mit Elementen der Technik.

102