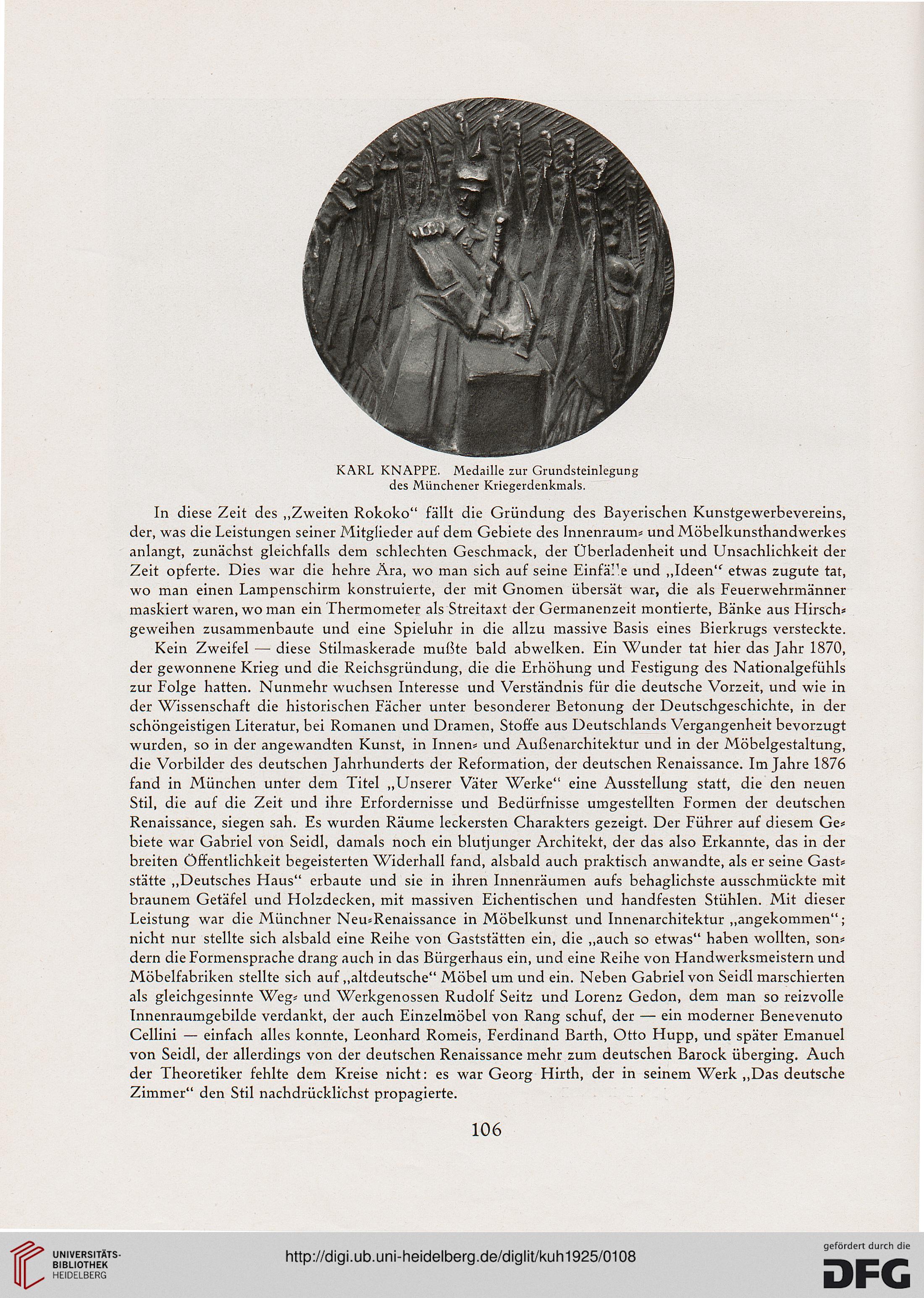

KARL KNAPPE. Medaille zur Grundsteinlegung

des Münchener Kriegerdenkmals.

In diese Zeit des „Zweiten Rokoko" fällt die Gründung des Bayerischen Kunstgewerbevereins,

der, was die Leistungen seiner iHitglieder auf dem Gebiete des Innenraum« und Möbelkunsthandwerkes

anlangt, zunächst gleichfalls dem schlechten Geschmack, der Überladenheit und Unsachlichkeit der

Zeit opferte. Dies war die hehre Ära, wo man sich auf seine Einfall und „Ideen'' etwas zugute tat,

wo man einen Lampenschirm konstruierte, der mit Gnomen übersät war, die als Feuerwehrmänner

maskiert waren, wo man ein Thermometer als Streitaxt der Germanenzeit montierte, Bänke aus Hirsch*

geweihen zusammenbaute und eine Spieluhr in die allzu massive Basis eines Bierkrugs versteckte.

Kein Zweifel — diese Stilmaskerade mußte bald abwelken. Ein Wunder tat hier das Jahr 1870,

der gewonnene Krieg und die Reichsgründung, die die Erhöhung und Festigung des Nationalgefühls

zur Folge hatten. Nunmehr wuchsen Interesse und Verständnis für die deutsche Vorzeit, und wie in

der Wissenschaft die historischen Fächer unter besonderer Betonung der Deutschgeschichte, in der

schöngeistigen Literatur, bei Romanen und Dramen, Stoffe aus Deutschlands Vergangenheit bevorzugt

wurden, so in der angewandten Kunst, in Innen* und Außenarchitektur und in der Möbelgestaltung,

die Vorbilder des deutschen Jahrhunderts der Reformation, der deutschen Renaissance. Im Jahre 1876

fand in München unter dem Titel „Unserer Väter Werke" eine Ausstellung statt, die den neuen

Stil, die auf die Zeit und ihre Erfordernisse und Bedürfnisse umgestellten Formen der deutschen

Renaissance, siegen sah. Es wurden Räume leckersten Charakters gezeigt. Der Führer auf diesem Ge-

biete war Gabriel von Seidl, damals noch ein blutjunger Architekt, der das also Erkannte, das in der

breiten Öffentlichkeit begeisterten Widerhall fand, alsbald auch praktisch anwandte, als er seine Gast*

stätte „Deutsches Haus" erbaute und sie in ihren Innenräumen aufs behaglichste ausschmückte mit

braunem Getäfel und Holzdecken, mit massiven Eichentischen und handfesten Stühlen. Mit dieser

Leistung war die Münchner Neu*Renaissance in Möbelkunst und Innenarchitektur „angekommen";

nicht nur stellte sich alsbald eine Reihe von Gaststätten ein, die „auch so etwas" haben wollten, son*

dern die Formensprache drang auch in das Bürgerhaus ein, und eine Reihe von Handwerksmeistern und

Möbelfabriken stellte sich auf „altdeutsche" Möbel um und ein. Neben Gabriel von Seidl marschierten

als gleichgesinnte Weg* und Werkgenossen Rudolf Seitz und Lorenz Gedon, dem man so reizvolle

Innenraumgebilde verdankt, der auch Einzelmöbel von Rang schuf, der — ein moderner Benevenuto

Cellini — einfach alles konnte, Leonhard Romeis, Ferdinand Barth, Otto Hupp, und später Emanuel

von Seidl, der allerdings von der deutschen Renaissance mehr zum deutschen Barock überging. Auch

der Theoretiker fehlte dem Kreise nicht: es war Georg Hirth, der in seinem Werk „Das deutsche

Zimmer" den Stil nachdrücklichst propagierte.

106

des Münchener Kriegerdenkmals.

In diese Zeit des „Zweiten Rokoko" fällt die Gründung des Bayerischen Kunstgewerbevereins,

der, was die Leistungen seiner iHitglieder auf dem Gebiete des Innenraum« und Möbelkunsthandwerkes

anlangt, zunächst gleichfalls dem schlechten Geschmack, der Überladenheit und Unsachlichkeit der

Zeit opferte. Dies war die hehre Ära, wo man sich auf seine Einfall und „Ideen'' etwas zugute tat,

wo man einen Lampenschirm konstruierte, der mit Gnomen übersät war, die als Feuerwehrmänner

maskiert waren, wo man ein Thermometer als Streitaxt der Germanenzeit montierte, Bänke aus Hirsch*

geweihen zusammenbaute und eine Spieluhr in die allzu massive Basis eines Bierkrugs versteckte.

Kein Zweifel — diese Stilmaskerade mußte bald abwelken. Ein Wunder tat hier das Jahr 1870,

der gewonnene Krieg und die Reichsgründung, die die Erhöhung und Festigung des Nationalgefühls

zur Folge hatten. Nunmehr wuchsen Interesse und Verständnis für die deutsche Vorzeit, und wie in

der Wissenschaft die historischen Fächer unter besonderer Betonung der Deutschgeschichte, in der

schöngeistigen Literatur, bei Romanen und Dramen, Stoffe aus Deutschlands Vergangenheit bevorzugt

wurden, so in der angewandten Kunst, in Innen* und Außenarchitektur und in der Möbelgestaltung,

die Vorbilder des deutschen Jahrhunderts der Reformation, der deutschen Renaissance. Im Jahre 1876

fand in München unter dem Titel „Unserer Väter Werke" eine Ausstellung statt, die den neuen

Stil, die auf die Zeit und ihre Erfordernisse und Bedürfnisse umgestellten Formen der deutschen

Renaissance, siegen sah. Es wurden Räume leckersten Charakters gezeigt. Der Führer auf diesem Ge-

biete war Gabriel von Seidl, damals noch ein blutjunger Architekt, der das also Erkannte, das in der

breiten Öffentlichkeit begeisterten Widerhall fand, alsbald auch praktisch anwandte, als er seine Gast*

stätte „Deutsches Haus" erbaute und sie in ihren Innenräumen aufs behaglichste ausschmückte mit

braunem Getäfel und Holzdecken, mit massiven Eichentischen und handfesten Stühlen. Mit dieser

Leistung war die Münchner Neu*Renaissance in Möbelkunst und Innenarchitektur „angekommen";

nicht nur stellte sich alsbald eine Reihe von Gaststätten ein, die „auch so etwas" haben wollten, son*

dern die Formensprache drang auch in das Bürgerhaus ein, und eine Reihe von Handwerksmeistern und

Möbelfabriken stellte sich auf „altdeutsche" Möbel um und ein. Neben Gabriel von Seidl marschierten

als gleichgesinnte Weg* und Werkgenossen Rudolf Seitz und Lorenz Gedon, dem man so reizvolle

Innenraumgebilde verdankt, der auch Einzelmöbel von Rang schuf, der — ein moderner Benevenuto

Cellini — einfach alles konnte, Leonhard Romeis, Ferdinand Barth, Otto Hupp, und später Emanuel

von Seidl, der allerdings von der deutschen Renaissance mehr zum deutschen Barock überging. Auch

der Theoretiker fehlte dem Kreise nicht: es war Georg Hirth, der in seinem Werk „Das deutsche

Zimmer" den Stil nachdrücklichst propagierte.

106