XI. INTERNATIONALE

KVNSTAVSSTELLVN

l/A

KGLGLASPALAST

_I. JVNI — ENDE OCTQBER

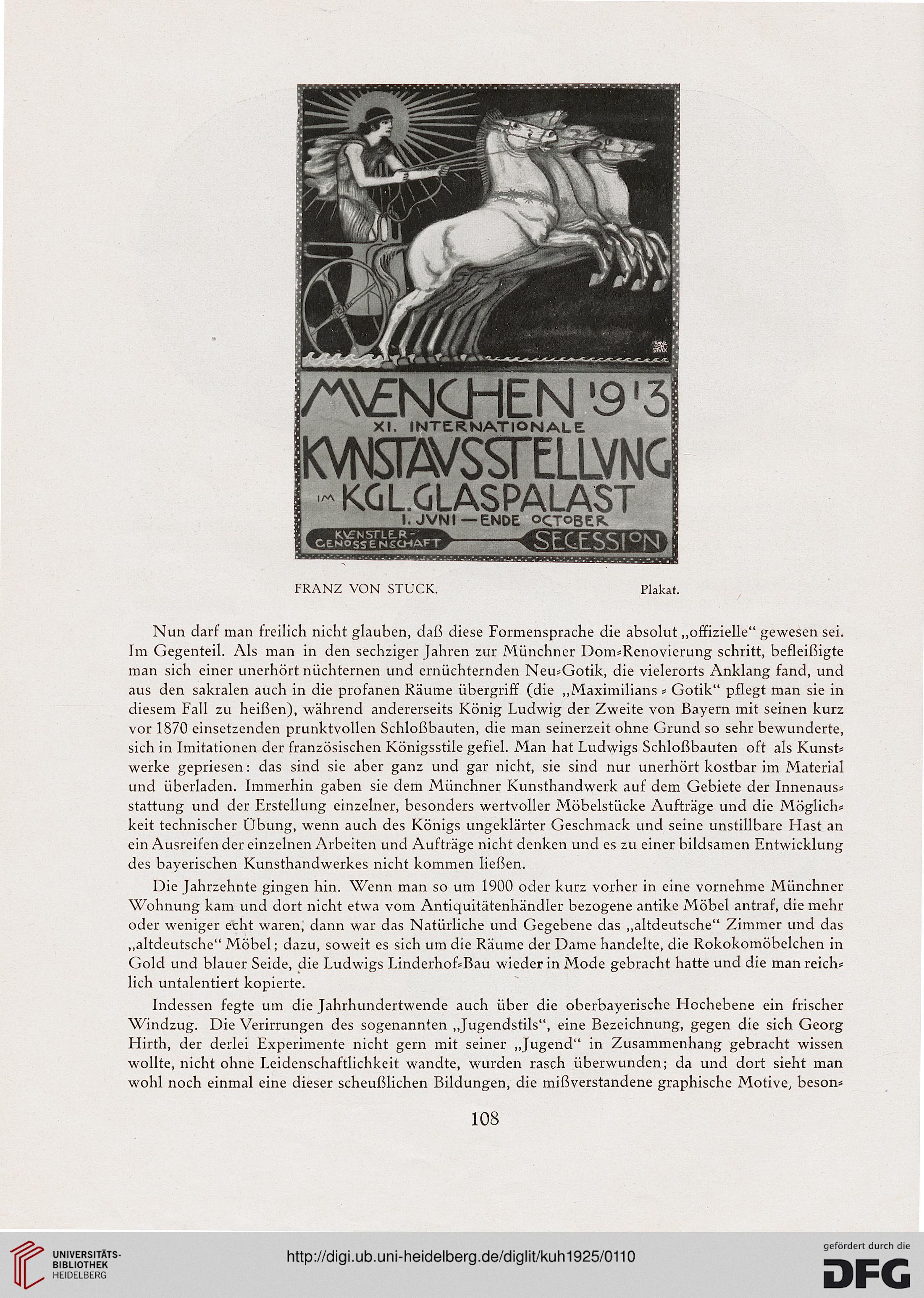

FRANZ VON STUCK. Plakat.

Nun darf man freilich nicht glauben, daß diese Formensprache die absolut „offizielle" gewesen sei.

Im Gegenteil. Als man in den sechziger Jahren zur Münchner Dom*Renovierung schritt, befleißigte

man sich einer unerhört nüchternen und ernüchternden Neu*Gotik, die vielerorts Anklang fand, und

aus den sakralen auch in die profanen Räume übergriff (die „Maximilians * Gotik" pflegt man sie in

diesem Fall zu heißen), während andererseits König Ludwig der Zweite von Bayern mit seinen kurz

vor 1870 einsetzenden prunktvollen Schloßbauten, die man seinerzeit ohne Grund so sehr bewunderte,

sich in Imitationen der französischen Königsstile gefiel. Man hat Ludwigs Schloßbauten oft als Kunst*

werke gepriesen: das sind sie aber ganz und gar nicht, sie sind nur unerhört kostbar im Material

und überladen. Immerhin gaben sie dem Münchner Kunsthandwerk auf dem Gebiete der Innenaus*

stattung und der Erstellung einzelner, besonders wertvoller Möbelstücke Aufträge und die Möglich*

keit technischer Übung, wenn auch des Königs ungeklärter Geschmack und seine unstillbare Hast an

ein Ausreifen der einzelnen Arbeiten und Aufträge nicht denken und es zu einer bildsamen Entwicklung

des bayerischen Kunsthandwerkes nicht kommen ließen.

Die Jahrzehnte gingen hin. Wenn man so um 1900 oder kurz vorher in eine vornehme Münchner

Wohnung kam und dort nicht etwa vom Antiquitätenhändler bezogene antike Möbel antraf, die mehr

oder weniger echt waren; dann war das Natürliche und Gegebene das „altdeutsche" Zimmer und das

„altdeutsche" Möbel; dazu, soweit es sich um die Räume der Dame handelte, die Rokokomöbelchen in

Gold und blauer Seide, die Ludwigs Linderhof*Bau wieder in Mode gebracht hatte und die man reich*

lieh untalentiert kopierte.

Indessen fegte um die Jahrhundertwende auch über die oberbayerische Hochebene ein frischer

Windzug. Die Verirrungen des sogenannten „Jugendstils", eine Bezeichnung, gegen die sich Georg

Hirth, der derlei Experimente nicht gern mit seiner „Jugend" in Zusammenhang gebracht wissen

wollte, nicht ohne Leidenschaftlichkeit wandte, wurden rasch überwunden; da und dort sieht man

wohl noch einmal eine dieser scheußlichen Bildungen, die mißverstandene graphische Motive, beson*

108

KVNSTAVSSTELLVN

l/A

KGLGLASPALAST

_I. JVNI — ENDE OCTQBER

FRANZ VON STUCK. Plakat.

Nun darf man freilich nicht glauben, daß diese Formensprache die absolut „offizielle" gewesen sei.

Im Gegenteil. Als man in den sechziger Jahren zur Münchner Dom*Renovierung schritt, befleißigte

man sich einer unerhört nüchternen und ernüchternden Neu*Gotik, die vielerorts Anklang fand, und

aus den sakralen auch in die profanen Räume übergriff (die „Maximilians * Gotik" pflegt man sie in

diesem Fall zu heißen), während andererseits König Ludwig der Zweite von Bayern mit seinen kurz

vor 1870 einsetzenden prunktvollen Schloßbauten, die man seinerzeit ohne Grund so sehr bewunderte,

sich in Imitationen der französischen Königsstile gefiel. Man hat Ludwigs Schloßbauten oft als Kunst*

werke gepriesen: das sind sie aber ganz und gar nicht, sie sind nur unerhört kostbar im Material

und überladen. Immerhin gaben sie dem Münchner Kunsthandwerk auf dem Gebiete der Innenaus*

stattung und der Erstellung einzelner, besonders wertvoller Möbelstücke Aufträge und die Möglich*

keit technischer Übung, wenn auch des Königs ungeklärter Geschmack und seine unstillbare Hast an

ein Ausreifen der einzelnen Arbeiten und Aufträge nicht denken und es zu einer bildsamen Entwicklung

des bayerischen Kunsthandwerkes nicht kommen ließen.

Die Jahrzehnte gingen hin. Wenn man so um 1900 oder kurz vorher in eine vornehme Münchner

Wohnung kam und dort nicht etwa vom Antiquitätenhändler bezogene antike Möbel antraf, die mehr

oder weniger echt waren; dann war das Natürliche und Gegebene das „altdeutsche" Zimmer und das

„altdeutsche" Möbel; dazu, soweit es sich um die Räume der Dame handelte, die Rokokomöbelchen in

Gold und blauer Seide, die Ludwigs Linderhof*Bau wieder in Mode gebracht hatte und die man reich*

lieh untalentiert kopierte.

Indessen fegte um die Jahrhundertwende auch über die oberbayerische Hochebene ein frischer

Windzug. Die Verirrungen des sogenannten „Jugendstils", eine Bezeichnung, gegen die sich Georg

Hirth, der derlei Experimente nicht gern mit seiner „Jugend" in Zusammenhang gebracht wissen

wollte, nicht ohne Leidenschaftlichkeit wandte, wurden rasch überwunden; da und dort sieht man

wohl noch einmal eine dieser scheußlichen Bildungen, die mißverstandene graphische Motive, beson*

108