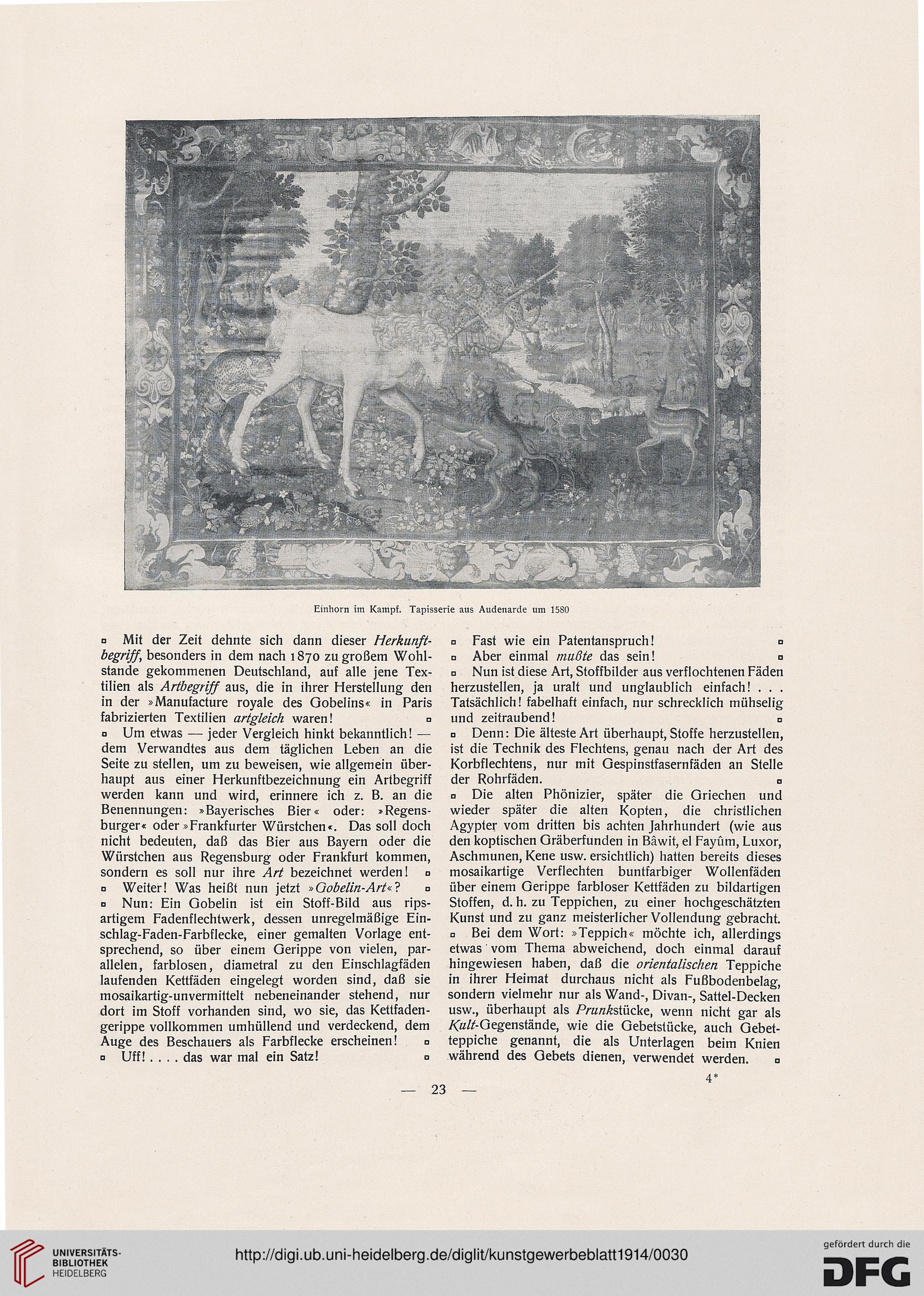

Einhorn im Kampf. Tapisserie aus Audenarde um 1580

n Mit der Zeit dehnte sich dann dieser Herkunft-

begriff, besonders in dem nach 1870 zu großem Wohl-

stände gekommenen Deutschland, auf alle jene Tex-

tilien als Artbegriff aus, die in ihrer Herstellung den

in der »Manufacture royale des Gobelins« in Paris

fabrizierten Textilien artgleich waren! □

o Um etwas — jeder Vergleich hinkt bekanntlich! —

dem Verwandtes aus dem täglichen Leben an die

Seite zu stellen, um zu beweisen, wie allgemein über-

haupt aus einer Herkunftbezeichnung ein Artbegriff

werden kann und wird, erinnere ich z. B. an die

Benennungen: »Bayerisches Bier« oder: »Regens-

burger« oder »Frankfurter Würstchen«. Das soll doch

nicht bedeuten, daß das Bier aus Bayern oder die

Würstchen aus Regensburg oder Frankfurt kommen,

sondern es soll nur ihre Art bezeichnet werden! n

□ Weiter! Was heißt nun jetzt »Gobelin-Art«? n

□ Nun: Ein Gobelin ist ein Stoff-Bild aus rips-

artigem Fadenflechtwerk, dessen unregelmäßige Ein-

schlag-Faden-Farbflecke, einer gemalten Vorlage ent-

sprechend, so über einem Gerippe von vielen, par-

allelen, farblosen, diametral zu den Einschlagfäden

laufenden Kettfäden eingelegt worden sind, daß sie

mosaikartig-unvermittelt nebeneinander stehend, nur

dort im Stoff vorhanden sind, wo sie, das Kettfaden-

gerippe vollkommen umhüllend und verdeckend, dem

Auge des Beschauers als Farbflecke erscheinen! □

d Uff!.... das war mal ein Satz! □

a Fast wie ein Patentanspruch! o

□ Aber einmal mußte das sein! n

□ Nun ist diese Art, Stoffbilder aus verflochtenen Fäden

herzustellen, ja uralt und unglaublich einfach! . . .

Tatsächlich! fabelhaft einfach, nur schrecklich mühselig

und zeitraubend! □

□ Denn: Die älteste Art überhaupt, Stoffe herzustellen,

ist die Technik des Flechtens, genau nach der Art des

Korbflechtens, nur mit Gespinstfasernfäden an Stelle

der Rohrfäden. □

□ Die alten Phönizier, später die Griechen und

wieder später die alten Kopten, die christlichen

Ägypter vom dritten bis achten Jahrhundert (wie aus

den koptischen Gräberfunden in Bäwit, el Fayüm, Luxor,

Aschmunen, Kene usw. ersichtlich) hatten bereits dieses

mosaikartige Verflechten buntfarbiger Wollenfäden

über einem Gerippe farbloser Kettfäden zu bildartigen

Stoffen, d. h. zu Teppichen, zu einer hochgeschätzten

Kunst und zu ganz meisterlicher Vollendung gebracht.

□ Bei dem Wort: »Teppich« möchte ich, allerdings

etwas vom Thema abweichend, doch einmal darauf

hingewiesen haben, daß die orientalischen Teppiche

in ihrer Heimat durchaus nicht als Fußbodenbelag,

sondern vielmehr nur als Wand-, Divan-, Sattel-Decken

usw., überhaupt als /V«/z/estücke, wenn nicht gar als

/(«/^Gegenstände, wie die Gebetstücke, auch Gebet-

teppiche genannt, die als Unterlagen beim Knien

während des Gebets dienen, verwendet werden. »

23

4