nichts als eine schwammige uncl bröckelige Masse.

Die Strukturveränderung tritt aber nicht bei allen

gegossenen Zinngegenständen auf. Die Beobachtungen

ties Yerfassers beziehen sicli nur auf gegossenes, nicht

auf gewalztes Zinn. Viefleicht iibt die Geschwindig-

keit der Abkiihlung nach dem Gießen einen Einfluß

auf die spätere Struktiirveränderung aus, indem die

bei der Abkühlung des gegossenen Zinns in Span-

nung geratenen Zinnkristalle bei einer bestimmten

Temperatur eine derartige Spannung erreiclien, daß

sie zerfallen. J)a aber graues Zinn nacli der Umwand-

lung in die weiße Modifikation sicli wieder in die

graue zurlickführen läßt, scheint die Art der Her-

stellung auf die Strukturveränderung keinen Einfluß

zu iiben, sondern sie ist wolil eine Eigenschaft der

Materie.

Die Ansicht, daß nicht nur Kälte, sondern auch

Erschiitterungen notwendig sind, um die Struktur-

veränderung liervorzurufen, ist irrig. Gewiß, es ist

cine bekannte Tatsaclie, daß Schlag und Stoß ein

metastabiles Gleicligewiclit stören kann, man lnraucht

nur an Explosionsstoffe zu denken, alier Jiei Zinn-

gegenständen können Erscliiitterungen das Auftreten

cler „Zinnpest“ nicht begünstigen. Denn das im Haus-

lialt ständig benutzte Zinn erleidet gar keine Struk-

turveränderung, dagegen merkwürdigerweise nur je-

nes Zinn, das nur selten Jienützt wircl oder gar zu

Zierzwecken dient oder in Museen und Sammlungen

jahrelang unberührt stelit uncl Kälte uncl Wärnie aus-

gesetzt ist.

Die Strukturveränderung des Zinns kann sogar wie

cine Krankheit iibertragen werden. Die Infektion

tritt sofort ein, wenn weißes metallisclies Zinn nur mit

einer Spur von grauem Zinnpulver, welches aus der

Umwandlung einer anderen Masse herrührt, in Be-

rührung gebracht wird. Faßt man ein krankes Stück

mit clen Eingern an und nimmt dann, wenn diese

liierdurcli infiziert sincl, das noch gesunde Metall in

die Hancl, so erkrankt dieses sogleicli in den meisten

lällen. jecloch nur dann, wenn, wie bei jeder anderen

Infektionskrankheit auch, durch äußere Umstände die

Disposition begünstigt wird. Yerfasser beobachtete

einmal, daß. die durch Infektion eingeleitete Umwand-

lung sogar bei gewöhnlicher Zinunertemperatur wei-

ter fortschreitet. An dem Berührungspunkt fängt die

Umwandlung an und breitet sich dann weiter aus

unter Zunahme des Yolumens und kann mit dem

pulverigen Zerfall des ganzen Gegenstandes enden.

Daher auch der tref’fende Name „Zinnpest“. Diese

interessante Tatsache zeigt also eine Analogie mit der

Übertragung von Krankheiten bei dem menschlichen

Körper. Genau so, wie eine Krankheit von einer Per-

son auf eine andere durcli Keime oder Krankheits-

erreger tibertragen werden kann, können auch bei

Metallen Krankheiten durch Infektion in gleicher

Weise übertragen werden. Verfasser beobachtete diese

Vorgänge nicht nur an gegossenen Zinngegenstänclen,

sondern auch an gegossenen und gewalzten Bleigegen-

ständen. Auch an den Bleigegenständen tritt die

Strukturveränderung nicht nur bei bestimmten Tem-

peraturen auf, sondern auch durch Infektion.

Abbildung I zeigt ein gegossenes Zinnreliquiar aus

dem Besitz des Erzbischöflichen Diözesanmuseums

Ereiburg i. Br„ das zur Zeit als Leihgabe im Augusti-

nermuseum cler Stadt Ereibnrg i. Br. ausgestellt ist

und hier erstmalig veröffentlicht wircl. Wahrscheinlich

eine Arbeit aus dem Ende cles 14. Jahrhunderts. Die

vorgeschrittene Strukturveränderung ist deutlich zu

erkennen. Von den seclis Fiißen sind drei vollständig

zerfallen, die noch vorhandenen sind stark defor-

miert. Von den Reliefs sind größere Teile unkenntlich

geworden, die Räncler sincl aufgetrieben und stellen-

weise abgebröckelt. An clen Querschnitten besteht

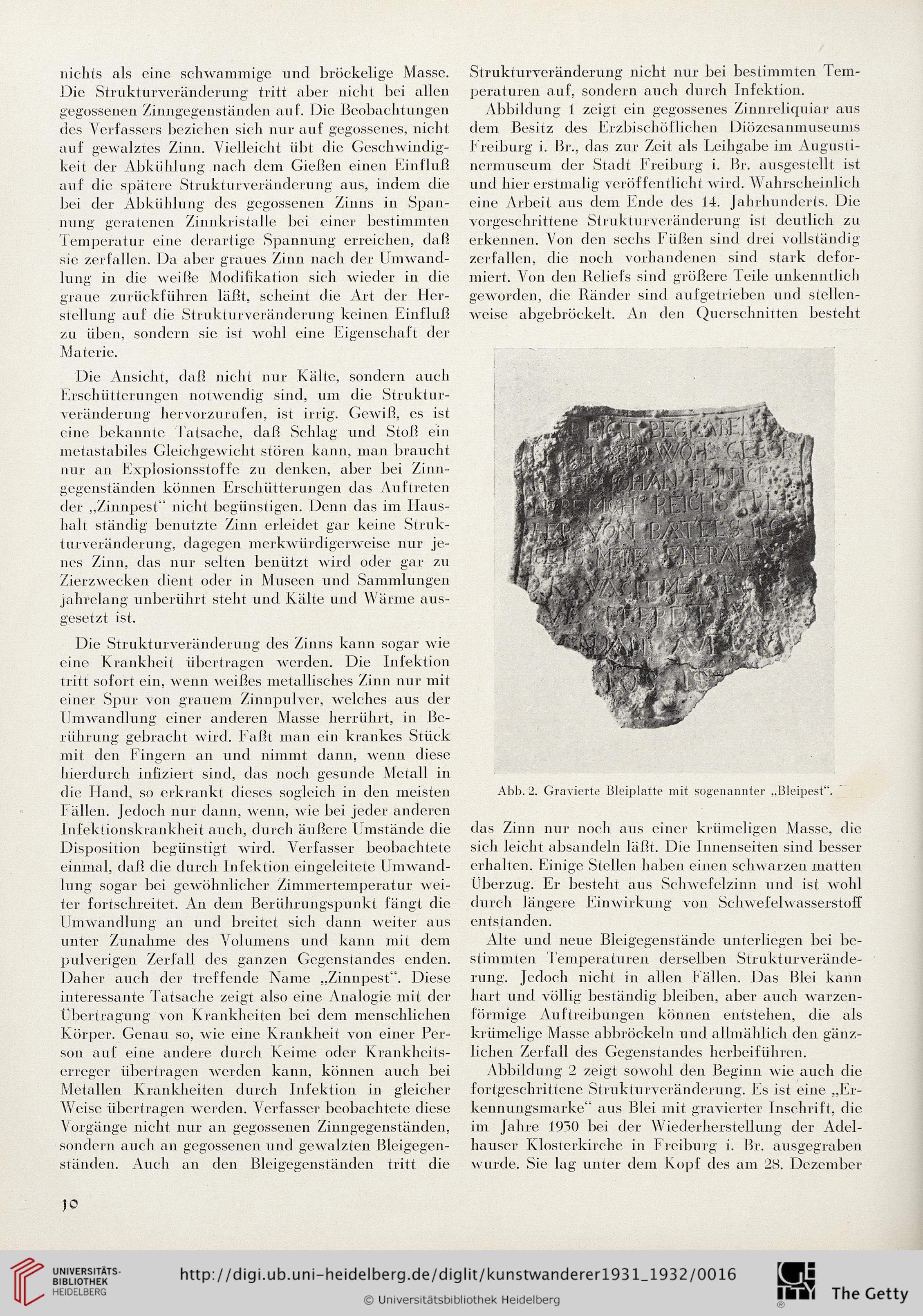

Abb. 2. Gravicrte Bleiplattc mit sogenannter „Blcipest“.

das Zinn nur noch aus einer krümeligen Masse, die

sicli leicht absandeln läßt. Die Innenseiten sind besser

erhalten. Einige Stellen Iiaben einen schwarzen matten

Überzug. Er besteht aus Schwefelzinn und ist wohl

clurch längere Einwirkung von Schwefelwasserstoff

entstanden.

Alte und neue Bleigegenstände unterliegen bei be-

stimmten Temperaturen derselben Strukturverände-

rung. Jedocli nicht in allen Fällen. Das Blei kann

hart und völlig beständig bleiben, aber auch warzen-

förmige Auftreibungen können entstehen, clie als

krümelige Masse abbröckeln uncl allmählich den gänz-

lichen Zerfall des Gegenstandes herbeiführen.

Abbildung 2 zeigt sowohl den Beginn wie aucli die

fortgeschrittene Strukturveränderung. Es ist eine „Er-

kennungsmarke“ aus Blei mit gravierter Inschrift, die

im Jahre 1950 bei cler Wiederherstellung der Adel-

hauser Klosterkirche in Freiburg i. Br. ausgegraben

wurde. Sie lag unter dem Kopf cles am 28. Dezember

Die Strukturveränderung tritt aber nicht bei allen

gegossenen Zinngegenständen auf. Die Beobachtungen

ties Yerfassers beziehen sicli nur auf gegossenes, nicht

auf gewalztes Zinn. Viefleicht iibt die Geschwindig-

keit der Abkiihlung nach dem Gießen einen Einfluß

auf die spätere Struktiirveränderung aus, indem die

bei der Abkühlung des gegossenen Zinns in Span-

nung geratenen Zinnkristalle bei einer bestimmten

Temperatur eine derartige Spannung erreiclien, daß

sie zerfallen. J)a aber graues Zinn nacli der Umwand-

lung in die weiße Modifikation sicli wieder in die

graue zurlickführen läßt, scheint die Art der Her-

stellung auf die Strukturveränderung keinen Einfluß

zu iiben, sondern sie ist wolil eine Eigenschaft der

Materie.

Die Ansicht, daß nicht nur Kälte, sondern auch

Erschiitterungen notwendig sind, um die Struktur-

veränderung liervorzurufen, ist irrig. Gewiß, es ist

cine bekannte Tatsaclie, daß Schlag und Stoß ein

metastabiles Gleicligewiclit stören kann, man lnraucht

nur an Explosionsstoffe zu denken, alier Jiei Zinn-

gegenständen können Erscliiitterungen das Auftreten

cler „Zinnpest“ nicht begünstigen. Denn das im Haus-

lialt ständig benutzte Zinn erleidet gar keine Struk-

turveränderung, dagegen merkwürdigerweise nur je-

nes Zinn, das nur selten Jienützt wircl oder gar zu

Zierzwecken dient oder in Museen und Sammlungen

jahrelang unberührt stelit uncl Kälte uncl Wärnie aus-

gesetzt ist.

Die Strukturveränderung des Zinns kann sogar wie

cine Krankheit iibertragen werden. Die Infektion

tritt sofort ein, wenn weißes metallisclies Zinn nur mit

einer Spur von grauem Zinnpulver, welches aus der

Umwandlung einer anderen Masse herrührt, in Be-

rührung gebracht wird. Faßt man ein krankes Stück

mit clen Eingern an und nimmt dann, wenn diese

liierdurcli infiziert sincl, das noch gesunde Metall in

die Hancl, so erkrankt dieses sogleicli in den meisten

lällen. jecloch nur dann, wenn, wie bei jeder anderen

Infektionskrankheit auch, durch äußere Umstände die

Disposition begünstigt wird. Yerfasser beobachtete

einmal, daß. die durch Infektion eingeleitete Umwand-

lung sogar bei gewöhnlicher Zinunertemperatur wei-

ter fortschreitet. An dem Berührungspunkt fängt die

Umwandlung an und breitet sich dann weiter aus

unter Zunahme des Yolumens und kann mit dem

pulverigen Zerfall des ganzen Gegenstandes enden.

Daher auch der tref’fende Name „Zinnpest“. Diese

interessante Tatsache zeigt also eine Analogie mit der

Übertragung von Krankheiten bei dem menschlichen

Körper. Genau so, wie eine Krankheit von einer Per-

son auf eine andere durcli Keime oder Krankheits-

erreger tibertragen werden kann, können auch bei

Metallen Krankheiten durch Infektion in gleicher

Weise übertragen werden. Verfasser beobachtete diese

Vorgänge nicht nur an gegossenen Zinngegenstänclen,

sondern auch an gegossenen und gewalzten Bleigegen-

ständen. Auch an den Bleigegenständen tritt die

Strukturveränderung nicht nur bei bestimmten Tem-

peraturen auf, sondern auch durch Infektion.

Abbildung I zeigt ein gegossenes Zinnreliquiar aus

dem Besitz des Erzbischöflichen Diözesanmuseums

Ereiburg i. Br„ das zur Zeit als Leihgabe im Augusti-

nermuseum cler Stadt Ereibnrg i. Br. ausgestellt ist

und hier erstmalig veröffentlicht wircl. Wahrscheinlich

eine Arbeit aus dem Ende cles 14. Jahrhunderts. Die

vorgeschrittene Strukturveränderung ist deutlich zu

erkennen. Von den seclis Fiißen sind drei vollständig

zerfallen, die noch vorhandenen sind stark defor-

miert. Von den Reliefs sind größere Teile unkenntlich

geworden, die Räncler sincl aufgetrieben und stellen-

weise abgebröckelt. An clen Querschnitten besteht

Abb. 2. Gravicrte Bleiplattc mit sogenannter „Blcipest“.

das Zinn nur noch aus einer krümeligen Masse, die

sicli leicht absandeln läßt. Die Innenseiten sind besser

erhalten. Einige Stellen Iiaben einen schwarzen matten

Überzug. Er besteht aus Schwefelzinn und ist wohl

clurch längere Einwirkung von Schwefelwasserstoff

entstanden.

Alte und neue Bleigegenstände unterliegen bei be-

stimmten Temperaturen derselben Strukturverände-

rung. Jedocli nicht in allen Fällen. Das Blei kann

hart und völlig beständig bleiben, aber auch warzen-

förmige Auftreibungen können entstehen, clie als

krümelige Masse abbröckeln uncl allmählich den gänz-

lichen Zerfall des Gegenstandes herbeiführen.

Abbildung 2 zeigt sowohl den Beginn wie aucli die

fortgeschrittene Strukturveränderung. Es ist eine „Er-

kennungsmarke“ aus Blei mit gravierter Inschrift, die

im Jahre 1950 bei cler Wiederherstellung der Adel-

hauser Klosterkirche in Freiburg i. Br. ausgegraben

wurde. Sie lag unter dem Kopf cles am 28. Dezember