Neuerwerbungen der Islamischen Kunstabteilung

der Staatlidhen Museen zu Berlin

Yon

Kurt Erdmann

Seit wir liier zum letztenmal iiber Neuerwerbungen

der Islamischen Kunstabteilung berichteten1), ist es

durcli eiue umsichtige Ankaufspolitik und durch ge-

legentliclie hochherzige Unterstützung von öffentlicher

und privater Seite möglich gewesen, die Bestände der

Sammlung um einige bedeutende Stiicke zu berei-

chern. Besonders die Abteilung vorislamischer Kunst

der parthischen und sasanidischen Periode wurde

wesentlich erweitert und mußte, als die wichtigsten

Funde der Deutschen Ktesiphon-Expedition 1928/29

ausgestellt wurden, in einem größeren Saal als Sonder-

ausstellung untergebracht werden.

Der parthischen Epoche, aus der sicli nur eine ver-

schwindend kleine Zald von Denkmälern erhalten hat,

gehört eine Figur an, die 1929 von Professor Kiihnel

irn Baghdader Kunsthandel erworben wurde. Sie

stammt von dem bedeutendsten Bauwerk dieser Zeit,

dem Palaste zu Ilatra, der angeblich von dem Sasa-

nidenkonig Sapor I (240—272 n. Chr.) zerstört wurde

und vermutlich im 2. oder 3. Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung erbaut worden ist. Die nacli Osten gerichtete

Front seines Hauptbaues öffnet sich in zwei großen

I iwanen, die je von zwei kleineren Nebenräumen be-

gleitet werden; im Norden befindet sich ein Anbau

mit zwei weiteren Ilallen, so daß die ganze Fassade

aus acht großen Bogenstellungen besteht. Alle Bogen

sind in gleicher Weise dekoriert: eine innere Faszie

bleibt glatt, während eine stark verbreiterte äußere

mit Halb- oder Ganzfiguren in hohem Relief dekoriert

wird und ein Doppelkyma den Abschluß bildet. Je

nach der Größe des Bogens ist diese Anordnung leicht

variiert. An den beiden Hauptliwanbogen zeigt jeder

vierte Keilstein eine Ganzfigur, an den vier sie be-

gleitenden Nebenliwanen zeigt jeder Keilstein eine

männliche oder weibliche Biiste, an den beiden mittel-

großen Bogen des nördlichen Anbaus zeigt jeder

zweite Keilstein eine Halbfigur. Auch an den Neben-

gebäuden des Palastes wird dies Dekorationsschema

verwendet und noch weiter variiert. Eine solche Aus-

schmückung des Bogens durch Figuren auf den ein-

zelnen Keilsteinen steht in der Antike völlig beispiel-

los da, hat jedoch eine iiberraschende Ähnlichkeit mit

Formen, zu denen die spätromanische Baukunst im

12. Jahrhundert in Westfrankreich kam und die von

dort aus iiber den Bau des Abtes Suger in St. Denis

fiir die Portale der gotischen Kathedralen bestimmend

wurden2). Eine Ableitung fiir diesen eigentümlichen

Präzedenzfall einer typisch mittelalterlichen Form an

einem parthischen Palast in Mesopotamien dürfte sich

kaum finden lassen. Figuren am Bogen sind in der

9 1928/29 pp. 252—5.

2) K. Erdmann, Jahrb. f. Kunstwissenschaft, 1929 pp. 141—4.

emaillierten Ziegeldekoration des Zweistromlandes be-

kannt gewesen, vielleiclit wirkte dies Yorbild trotz der

anderen Technik und trotz der trennenden Jahrhun-

derte nach. Die griechische und römische Kunst jeden-

falls kannte plastische Figuren nur am Schlußstein

des Bogens, wo sie allerdings gerade in Syrien in einer

den Palastliwanen von Hatra verwandten Form vor-

kommen. Ihre Übertragung auf die anderen Keilsteine

und die Systematisierung dieser Dekorationsform

scheint nur in Hatra vollzogen worden zu sein, das da-

mit einen durchaus eigenen Beitrag zu dem reichen

Bild der Baukunst in den ersten nachchristlichen Jahr-

Imnderten liefert. Yon eincm Bogen des erwähnten

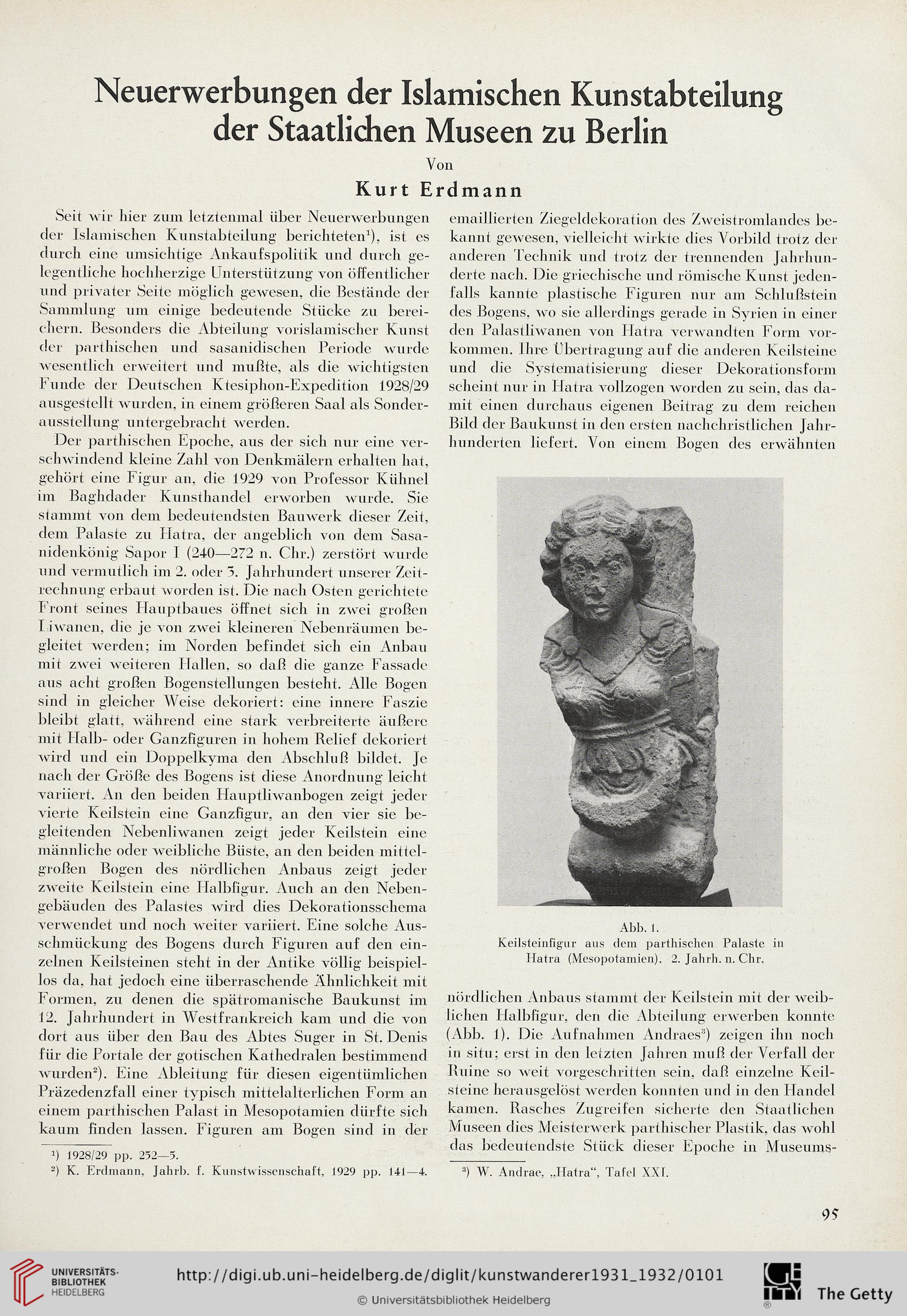

Abb. 1.

Keilsteinfigur aus tlem parthischen Palaste in

Hatra (Mesopotamien). 2. Jahrh. n. Chr.

nördlichen Anbaus stammt der Keilstein mit der weib-

lichen Halbfigur, den die Abteilung erwerben konnte

(Abb. 1). Die Aufnahmen Andraes3) zeigcn ihn noch

in situ; erst in den letzten Jahren muß der Verfall der

Ruine so weit vorgeschritten sein, daß einzelne Keil-

sieine herausgelöst werden konnten und in den Ffandel

kamen. Rasches Zugreifen sicherte den Staatlichen

Museen dies Meisterwerk parthischer Plastik, das wohl

das bedeutendste Stück dieser Epoche in Museums-

*j W. Andrae, „Hatra“, Taf'el XXI.

9?

der Staatlidhen Museen zu Berlin

Yon

Kurt Erdmann

Seit wir liier zum letztenmal iiber Neuerwerbungen

der Islamischen Kunstabteilung berichteten1), ist es

durcli eiue umsichtige Ankaufspolitik und durch ge-

legentliclie hochherzige Unterstützung von öffentlicher

und privater Seite möglich gewesen, die Bestände der

Sammlung um einige bedeutende Stiicke zu berei-

chern. Besonders die Abteilung vorislamischer Kunst

der parthischen und sasanidischen Periode wurde

wesentlich erweitert und mußte, als die wichtigsten

Funde der Deutschen Ktesiphon-Expedition 1928/29

ausgestellt wurden, in einem größeren Saal als Sonder-

ausstellung untergebracht werden.

Der parthischen Epoche, aus der sicli nur eine ver-

schwindend kleine Zald von Denkmälern erhalten hat,

gehört eine Figur an, die 1929 von Professor Kiihnel

irn Baghdader Kunsthandel erworben wurde. Sie

stammt von dem bedeutendsten Bauwerk dieser Zeit,

dem Palaste zu Ilatra, der angeblich von dem Sasa-

nidenkonig Sapor I (240—272 n. Chr.) zerstört wurde

und vermutlich im 2. oder 3. Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung erbaut worden ist. Die nacli Osten gerichtete

Front seines Hauptbaues öffnet sich in zwei großen

I iwanen, die je von zwei kleineren Nebenräumen be-

gleitet werden; im Norden befindet sich ein Anbau

mit zwei weiteren Ilallen, so daß die ganze Fassade

aus acht großen Bogenstellungen besteht. Alle Bogen

sind in gleicher Weise dekoriert: eine innere Faszie

bleibt glatt, während eine stark verbreiterte äußere

mit Halb- oder Ganzfiguren in hohem Relief dekoriert

wird und ein Doppelkyma den Abschluß bildet. Je

nach der Größe des Bogens ist diese Anordnung leicht

variiert. An den beiden Hauptliwanbogen zeigt jeder

vierte Keilstein eine Ganzfigur, an den vier sie be-

gleitenden Nebenliwanen zeigt jeder Keilstein eine

männliche oder weibliche Biiste, an den beiden mittel-

großen Bogen des nördlichen Anbaus zeigt jeder

zweite Keilstein eine Halbfigur. Auch an den Neben-

gebäuden des Palastes wird dies Dekorationsschema

verwendet und noch weiter variiert. Eine solche Aus-

schmückung des Bogens durch Figuren auf den ein-

zelnen Keilsteinen steht in der Antike völlig beispiel-

los da, hat jedoch eine iiberraschende Ähnlichkeit mit

Formen, zu denen die spätromanische Baukunst im

12. Jahrhundert in Westfrankreich kam und die von

dort aus iiber den Bau des Abtes Suger in St. Denis

fiir die Portale der gotischen Kathedralen bestimmend

wurden2). Eine Ableitung fiir diesen eigentümlichen

Präzedenzfall einer typisch mittelalterlichen Form an

einem parthischen Palast in Mesopotamien dürfte sich

kaum finden lassen. Figuren am Bogen sind in der

9 1928/29 pp. 252—5.

2) K. Erdmann, Jahrb. f. Kunstwissenschaft, 1929 pp. 141—4.

emaillierten Ziegeldekoration des Zweistromlandes be-

kannt gewesen, vielleiclit wirkte dies Yorbild trotz der

anderen Technik und trotz der trennenden Jahrhun-

derte nach. Die griechische und römische Kunst jeden-

falls kannte plastische Figuren nur am Schlußstein

des Bogens, wo sie allerdings gerade in Syrien in einer

den Palastliwanen von Hatra verwandten Form vor-

kommen. Ihre Übertragung auf die anderen Keilsteine

und die Systematisierung dieser Dekorationsform

scheint nur in Hatra vollzogen worden zu sein, das da-

mit einen durchaus eigenen Beitrag zu dem reichen

Bild der Baukunst in den ersten nachchristlichen Jahr-

Imnderten liefert. Yon eincm Bogen des erwähnten

Abb. 1.

Keilsteinfigur aus tlem parthischen Palaste in

Hatra (Mesopotamien). 2. Jahrh. n. Chr.

nördlichen Anbaus stammt der Keilstein mit der weib-

lichen Halbfigur, den die Abteilung erwerben konnte

(Abb. 1). Die Aufnahmen Andraes3) zeigcn ihn noch

in situ; erst in den letzten Jahren muß der Verfall der

Ruine so weit vorgeschritten sein, daß einzelne Keil-

sieine herausgelöst werden konnten und in den Ffandel

kamen. Rasches Zugreifen sicherte den Staatlichen

Museen dies Meisterwerk parthischer Plastik, das wohl

das bedeutendste Stück dieser Epoche in Museums-

*j W. Andrae, „Hatra“, Taf'el XXI.

9?