besiiz lsi. Manche Ziige der Figur, wie die Gröfie des

Kopfes im Verhaltnis zum Körper, die Neigung nacli

reclits und die vorgebeugte Haltung, durch die der

Kopf freiplastisch vom Grund abgearbeitet ist, wäh-

iend der Rumpf alhnählich zuriicktretend im Stein

verschwindet, sind durch ilire Einfiigung in den archi-

icktonischen Verband bedingt. Dabei isi die technische

Durcharbeitung fiir eine dekorativ verwendete Figur

erstaunlich sorgfältig. Die Wiedergabe des hochgegür-

teten Gewandes ist ganz hellenistisch, während die

Mondsichel darauf zu deuten scheint, dafi es sicli um

eine Darstellung der orientalischen Göttin Anahit han-

delt4). Orient und Okzident reichen sich also, wie in

der ganzen partlnschen Kunst, in dieser Figur die

Hand, wobei die okzidentalen, hellenistischen Einfliisse

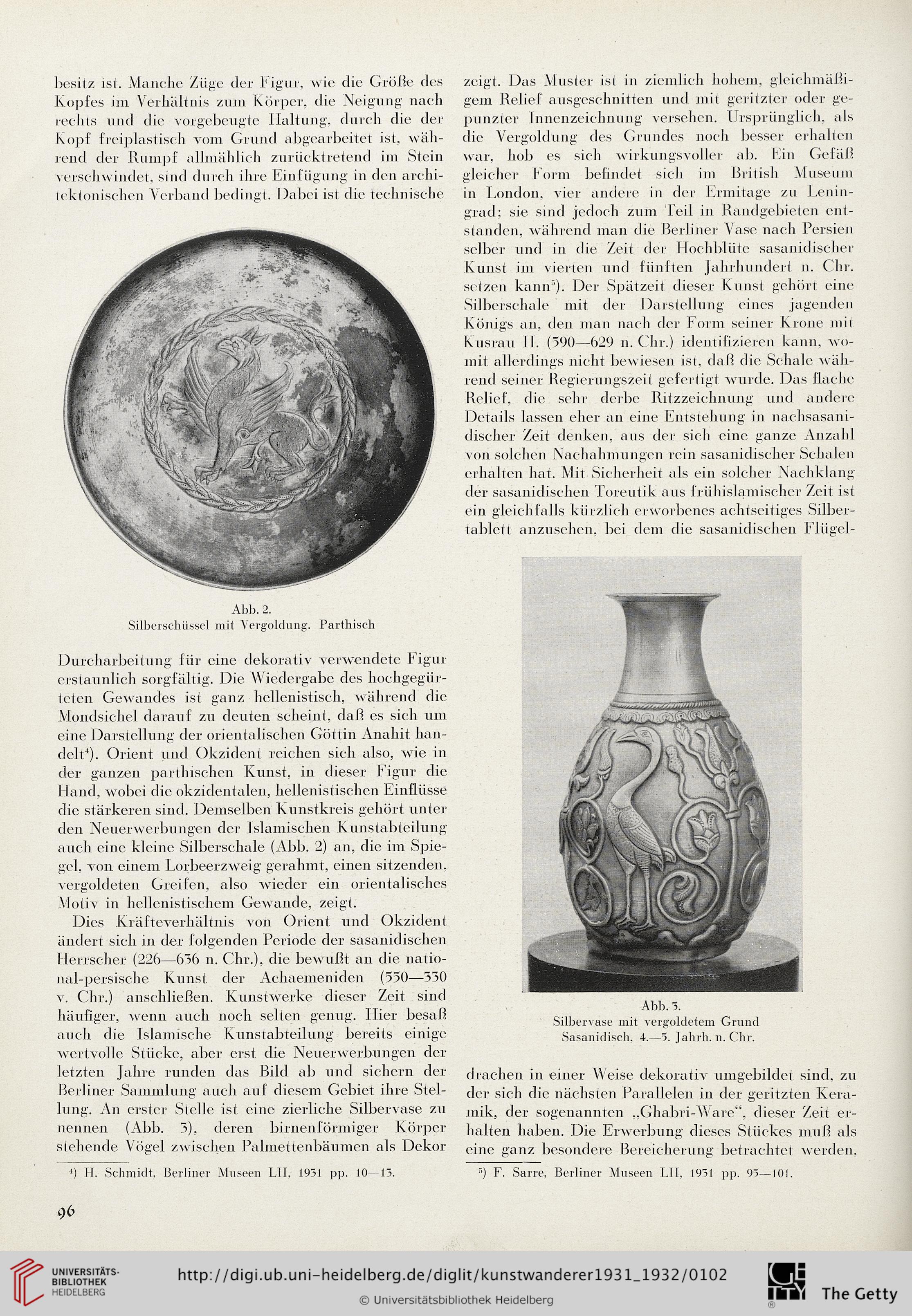

die stärkeren sind. Demselben Kunstkreis gehört unter

den Neuerwerbungen der Islamischen Kunstabteilung

auch eine kleine Silberschale (Abb. 2) an, die im Spie-

gel, von einem Lorbeerzweig gerahmt, einen sitzenden,

vergoldeten Greifen, also wieder ein orientalisches

Motiv in hellenistischem Gewande, zeigt.

Dies Kräfteverhältnis von Orient und Okzident

ändert sich in der folgenden Periode der sasanidischen

Merrsclier (226—636 n. Chr.), die bewufit an die natio-

nal-persische Kunst der Achaemeniden (550—330

v. Chr.) anschliefien. Kunstwerke dieser Zeit sind

häufiger, wenn auch noch selten genug. Hier besafi

aucli die Islamische Kunstabteilung bereits einige

wertvolle Stücke, aber erst die Neuerwerbungen der

letzten Jahre runden das Bild ab nnd sichern der

Berliner Sammlung auch auf diesem Gebiet ihre Stel-

lung. An erster Stelle ist eine zierliche Silbervase zn

nennen (Abb. 3), deren birnenförmiger Körper

stehende Vögel zwischen Palmettenbäumen als Dekor

4) H. Sclnnidt, Berliner Museen Lll. 1931 pp. 10—15.

zeigt. Das Muster ist in ziemlich liohem, gleichmäfii-

gem Relief ausgeschnitten und mit geritzter oder ge-

punzter Innenzeichnung versehen. Ursprünglich, als

die Vergoldung des Grundes nocli besser erhalten

war, hol) es sicJi wirkungsvoJler aJ). Ein Gefäfi

gleicher Form befindet sicJi im Britisli Museum

in London, vier andere in der Ermitage zu Lenin-

grad; sie sind jedoeh zum I eif in Randgebieten ent-

standen, während man die Berliner Vase nacli Persien

selber und in die Zeit der Hoclrblüte sasanidisclier

Kunst im vierten und fünften Jalirhundert n. Chr.

setzen kann5). Der Spätzeit dieser Kunst gehört eine

SiJberscliale mit der Darstellung eines jagenden

Königs an, den man nach der Form seiner Krone mit

Knsrau II. (590—629 n. Chr.) identifizieren kann, wo-

mit allerdings nicht bewiesen ist, dafi die Schale vväIi-

rend seiner Regierungszeit gefertigt wurde. Das flache

Relief, die selir derbe Ritzzeichnung und andere

Details lassen eher an eine Entstehung in nachsasani-

discher Zeit denken, aus der sich eine ganze Anzahl

von solchen Nachahmungen rein sasanidischer Schalen

erhalten hat. Mit Sic-herheit als ein solcher Nachklang

der sasanidischen Toreutik aus frühislamischer Zeit ist

ein gleichfalls kiirzlich erworbenes achtseitiges Silber-

tablett anzusehen, bei dem die sasanidischen Flügel-

Abb. 3.

Silbervase mit vergoldetem Grund

Sasanidisch, 4.—5. Jahrli. n. Chr.

drachen in einer Weise dekorativ umgebildet sind. zu

der sich die nächsten Parallelen in der geritzten Kera-

mik, der sogenannten „Ghabri-Ware“, dieser Zeit er-

halten haben. Die Erwerbung dieses Stückes mufi als

eine ganz besondere Bereicherung betrachtet werden,

5) F. Sarre, Berliner Museen L11, 1951 pp. 95—101.

96

Kopfes im Verhaltnis zum Körper, die Neigung nacli

reclits und die vorgebeugte Haltung, durch die der

Kopf freiplastisch vom Grund abgearbeitet ist, wäh-

iend der Rumpf alhnählich zuriicktretend im Stein

verschwindet, sind durch ilire Einfiigung in den archi-

icktonischen Verband bedingt. Dabei isi die technische

Durcharbeitung fiir eine dekorativ verwendete Figur

erstaunlich sorgfältig. Die Wiedergabe des hochgegür-

teten Gewandes ist ganz hellenistisch, während die

Mondsichel darauf zu deuten scheint, dafi es sicli um

eine Darstellung der orientalischen Göttin Anahit han-

delt4). Orient und Okzident reichen sich also, wie in

der ganzen partlnschen Kunst, in dieser Figur die

Hand, wobei die okzidentalen, hellenistischen Einfliisse

die stärkeren sind. Demselben Kunstkreis gehört unter

den Neuerwerbungen der Islamischen Kunstabteilung

auch eine kleine Silberschale (Abb. 2) an, die im Spie-

gel, von einem Lorbeerzweig gerahmt, einen sitzenden,

vergoldeten Greifen, also wieder ein orientalisches

Motiv in hellenistischem Gewande, zeigt.

Dies Kräfteverhältnis von Orient und Okzident

ändert sich in der folgenden Periode der sasanidischen

Merrsclier (226—636 n. Chr.), die bewufit an die natio-

nal-persische Kunst der Achaemeniden (550—330

v. Chr.) anschliefien. Kunstwerke dieser Zeit sind

häufiger, wenn auch noch selten genug. Hier besafi

aucli die Islamische Kunstabteilung bereits einige

wertvolle Stücke, aber erst die Neuerwerbungen der

letzten Jahre runden das Bild ab nnd sichern der

Berliner Sammlung auch auf diesem Gebiet ihre Stel-

lung. An erster Stelle ist eine zierliche Silbervase zn

nennen (Abb. 3), deren birnenförmiger Körper

stehende Vögel zwischen Palmettenbäumen als Dekor

4) H. Sclnnidt, Berliner Museen Lll. 1931 pp. 10—15.

zeigt. Das Muster ist in ziemlich liohem, gleichmäfii-

gem Relief ausgeschnitten und mit geritzter oder ge-

punzter Innenzeichnung versehen. Ursprünglich, als

die Vergoldung des Grundes nocli besser erhalten

war, hol) es sicJi wirkungsvoJler aJ). Ein Gefäfi

gleicher Form befindet sicJi im Britisli Museum

in London, vier andere in der Ermitage zu Lenin-

grad; sie sind jedoeh zum I eif in Randgebieten ent-

standen, während man die Berliner Vase nacli Persien

selber und in die Zeit der Hoclrblüte sasanidisclier

Kunst im vierten und fünften Jalirhundert n. Chr.

setzen kann5). Der Spätzeit dieser Kunst gehört eine

SiJberscliale mit der Darstellung eines jagenden

Königs an, den man nach der Form seiner Krone mit

Knsrau II. (590—629 n. Chr.) identifizieren kann, wo-

mit allerdings nicht bewiesen ist, dafi die Schale vväIi-

rend seiner Regierungszeit gefertigt wurde. Das flache

Relief, die selir derbe Ritzzeichnung und andere

Details lassen eher an eine Entstehung in nachsasani-

discher Zeit denken, aus der sich eine ganze Anzahl

von solchen Nachahmungen rein sasanidischer Schalen

erhalten hat. Mit Sic-herheit als ein solcher Nachklang

der sasanidischen Toreutik aus frühislamischer Zeit ist

ein gleichfalls kiirzlich erworbenes achtseitiges Silber-

tablett anzusehen, bei dem die sasanidischen Flügel-

Abb. 3.

Silbervase mit vergoldetem Grund

Sasanidisch, 4.—5. Jahrli. n. Chr.

drachen in einer Weise dekorativ umgebildet sind. zu

der sich die nächsten Parallelen in der geritzten Kera-

mik, der sogenannten „Ghabri-Ware“, dieser Zeit er-

halten haben. Die Erwerbung dieses Stückes mufi als

eine ganz besondere Bereicherung betrachtet werden,

5) F. Sarre, Berliner Museen L11, 1951 pp. 95—101.

96