oder turkestanische Arbeit des 9. oder 10. jahrhnn-

derts0).

Bis wie weit in die islamische Zeit liinein das große

Vorbild der früheren Knnst an einzelnen Stellen

nachwirkt, beweist eine andere Neuerwerbung, der

Oberteil eines unglasierten Kruges des 12. oder

15. Jahrhunderts aus Mesopotamien, in dessen figlir-

lichen Darstellungen, zweimal eine Gruppe aus einem

Mann, der mit einem gefliigelten Einhorn känipft, nnd

einmal die Gruppe eines Löwenkampfes, deutlich

Motive der vorislamischen Kunst anklingen (Abb. 5)7).

Der untere Teil des Gefäßkörpers, der undekoriert war

und spitz zulief, fehlt; urspriinglich hatte der Krug die

ansehnliche Höhe von 1,20 m. Ähnliche Gefäße haben

sicli auch sonst erhalten; sie dienten zur Aufbewah-

rung des kostbaren Wassers, das sicli in ihnen, da es

durch die unglasierte Wandung verdunsten konnte,

frisch und kiihl erhielt. Sie haben eiformigen Umriß

und wurden mit der Spitze in den Boden gesteckt.

Am Hals sind sie durchweg in zwei Schichten gear-

beitet, so daß das Ornament hier frei vor der Wan-

dung steht. Jm iibrigen ist es in weichem Ton mit

einer Spritze (Barbotine) aufgetragen und durch

leichte Innenzeichnung belebt. Bruchstücke solcher

Gefäße befinden sich im Louvre, im Victoria and

Albert Museiim und in der Sammlung der Comtesse

de Behague zu Paris. Aucli die Berliner Sammlung

besaß bereits zwei solcher Fragmente. Das nunmelir

erworbene dritte Stück ist das einzige naliezu intakte

dei* Gruppe — von einer kleinen Beschädigung am

Hals abgesehen, fehlt nur der undekorierte Unterteil

—- und iibertrifft die anderen Beispiele auch in der

Feinheit der Zeiehnung und technischen Bearbei-

tung8).

I!) F. Sarre, Jahrb. d. Preuß. Kunstslg. LI, 1950 pp. 159—64.

7) F. Sarre, Berliner Museen, 1950 pp. 7—11.

8) F. Sarre, Jahrb. d. Preuß. Kunstslg. XXVI, 1905 pp. 69—88.

Endlicii wurden, neben einigen Keramiken, auf die

wir Jiier niclrt eingelien können, noch zwei Teppiclie

erworben. Der erste ist ein Erzeugnis der persischen

Knüpfkunst und, wenn auch nur fragmentarisch er-

halten, dadurch von besonderem Wert, daß er ein un-

gewöhnlich groß gezeichnetes Muster dunkler Ara-

beskenranken auf rotem Grund zeigt, wie wir es bis-

her in keinem zweiten Stück kennen; er geliört einer

in anderen Exemplaren nicht erhaltenen Gattung an,

die, wie die Zeiehnung der großen massigen Wolken-

ballen nahelegt, vielleicht noch in die erste Hälfte des

16. Jahrliunderts zu datieren ist9). Der andere Tep-

pich (Abb. 6) stammt aus Kleinasien und gehört zu

jener Gattung geometrisch gemusterter Teppiche, die

man nacli ilirern Vorkommen auf Bildern Hans Hol-

Jieins d. J. als „Holbeinteppiche“ bezeichnet10). Die

meisten Exemplare dieser in friilien Stücken seltenen

Gattung zeigen nur zwei Quadrate, während der neu-

erworbene Berliner TeppicJi deren vier liat, die jeweils

von einem Kranz kleinerer Achtecke umgeben sind,

ein ungewöhnliehes Motiv, in dem man Einflüsse von

der Seite der ägyptischen Teppiche vermuten könnte11).

! rotz seiner strengen Bordürenzeichnung, in der dar*

aus kufischen Schriftzeichen entwickelte Motiv des

äußeren Streifens nocli seine früheste Form aufweist,

wird man daher den Teppich schon in das reif’e

16. Jahrhundert setzen müssen. Selbst bei einer sol-

chen verhältnismäßig späten Ansetzung bleibt er ein

durch sein Format iingewöhnliches und durcli die

Qualität seiner Musterung und den erwähnten Zu-

sammenhang mit den ägyptischen Teppichen beson-

ders interessantes Exemplar seiner Gattung.

!>) K. Erdmann, Berliner Museen L, 1929 pp. 6ff.

10) E. Kühnel, Berliner Museen, 1950 pp. 140—4.

]1) K. Erdmann, Kunstwanderer, 1951 pp. 196—200.

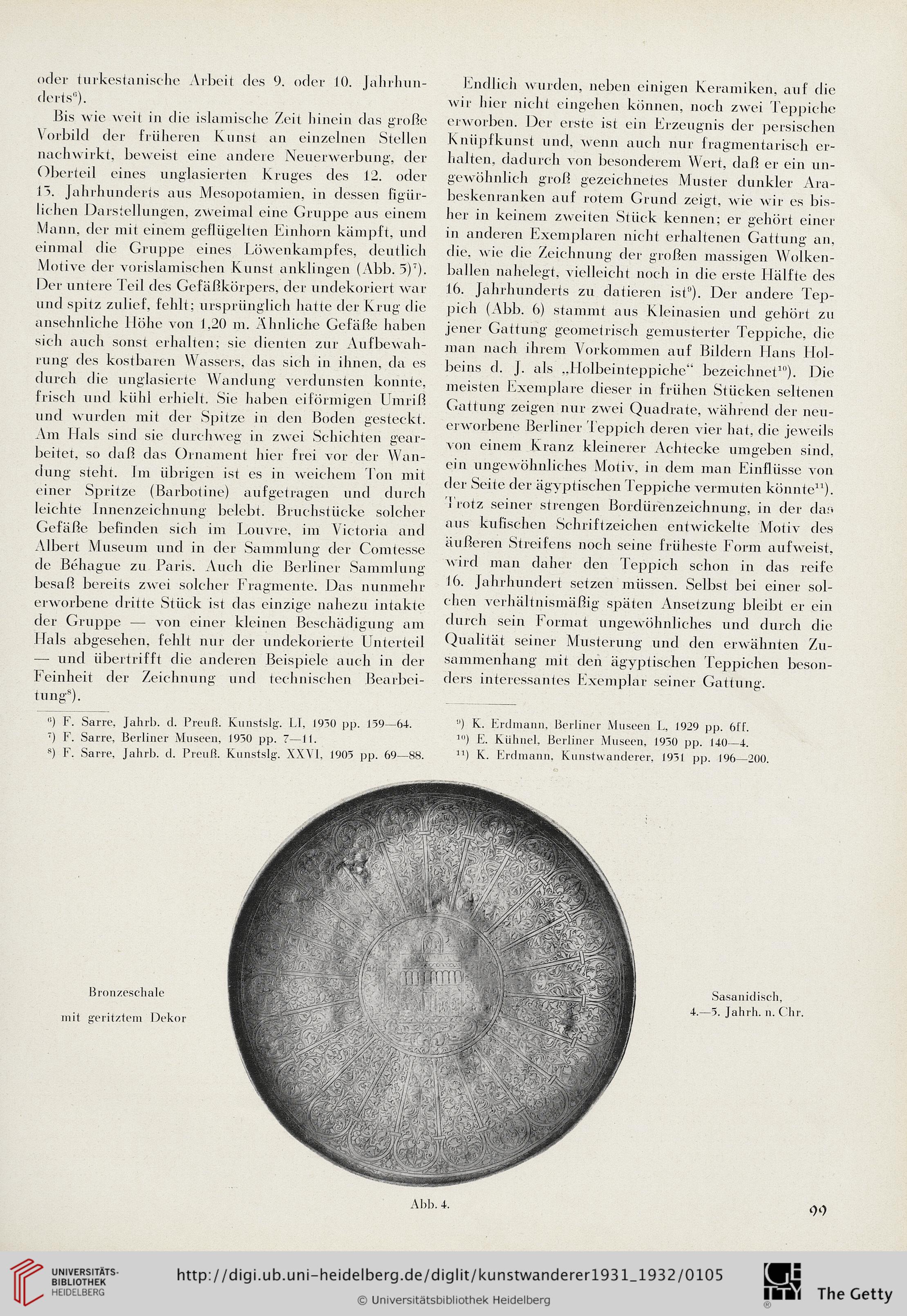

Abb. 4.

99

derts0).

Bis wie weit in die islamische Zeit liinein das große

Vorbild der früheren Knnst an einzelnen Stellen

nachwirkt, beweist eine andere Neuerwerbung, der

Oberteil eines unglasierten Kruges des 12. oder

15. Jahrhunderts aus Mesopotamien, in dessen figlir-

lichen Darstellungen, zweimal eine Gruppe aus einem

Mann, der mit einem gefliigelten Einhorn känipft, nnd

einmal die Gruppe eines Löwenkampfes, deutlich

Motive der vorislamischen Kunst anklingen (Abb. 5)7).

Der untere Teil des Gefäßkörpers, der undekoriert war

und spitz zulief, fehlt; urspriinglich hatte der Krug die

ansehnliche Höhe von 1,20 m. Ähnliche Gefäße haben

sicli auch sonst erhalten; sie dienten zur Aufbewah-

rung des kostbaren Wassers, das sicli in ihnen, da es

durch die unglasierte Wandung verdunsten konnte,

frisch und kiihl erhielt. Sie haben eiformigen Umriß

und wurden mit der Spitze in den Boden gesteckt.

Am Hals sind sie durchweg in zwei Schichten gear-

beitet, so daß das Ornament hier frei vor der Wan-

dung steht. Jm iibrigen ist es in weichem Ton mit

einer Spritze (Barbotine) aufgetragen und durch

leichte Innenzeichnung belebt. Bruchstücke solcher

Gefäße befinden sich im Louvre, im Victoria and

Albert Museiim und in der Sammlung der Comtesse

de Behague zu Paris. Aucli die Berliner Sammlung

besaß bereits zwei solcher Fragmente. Das nunmelir

erworbene dritte Stück ist das einzige naliezu intakte

dei* Gruppe — von einer kleinen Beschädigung am

Hals abgesehen, fehlt nur der undekorierte Unterteil

—- und iibertrifft die anderen Beispiele auch in der

Feinheit der Zeiehnung und technischen Bearbei-

tung8).

I!) F. Sarre, Jahrb. d. Preuß. Kunstslg. LI, 1950 pp. 159—64.

7) F. Sarre, Berliner Museen, 1950 pp. 7—11.

8) F. Sarre, Jahrb. d. Preuß. Kunstslg. XXVI, 1905 pp. 69—88.

Endlicii wurden, neben einigen Keramiken, auf die

wir Jiier niclrt eingelien können, noch zwei Teppiclie

erworben. Der erste ist ein Erzeugnis der persischen

Knüpfkunst und, wenn auch nur fragmentarisch er-

halten, dadurch von besonderem Wert, daß er ein un-

gewöhnlich groß gezeichnetes Muster dunkler Ara-

beskenranken auf rotem Grund zeigt, wie wir es bis-

her in keinem zweiten Stück kennen; er geliört einer

in anderen Exemplaren nicht erhaltenen Gattung an,

die, wie die Zeiehnung der großen massigen Wolken-

ballen nahelegt, vielleicht noch in die erste Hälfte des

16. Jahrliunderts zu datieren ist9). Der andere Tep-

pich (Abb. 6) stammt aus Kleinasien und gehört zu

jener Gattung geometrisch gemusterter Teppiche, die

man nacli ilirern Vorkommen auf Bildern Hans Hol-

Jieins d. J. als „Holbeinteppiche“ bezeichnet10). Die

meisten Exemplare dieser in friilien Stücken seltenen

Gattung zeigen nur zwei Quadrate, während der neu-

erworbene Berliner TeppicJi deren vier liat, die jeweils

von einem Kranz kleinerer Achtecke umgeben sind,

ein ungewöhnliehes Motiv, in dem man Einflüsse von

der Seite der ägyptischen Teppiche vermuten könnte11).

! rotz seiner strengen Bordürenzeichnung, in der dar*

aus kufischen Schriftzeichen entwickelte Motiv des

äußeren Streifens nocli seine früheste Form aufweist,

wird man daher den Teppich schon in das reif’e

16. Jahrhundert setzen müssen. Selbst bei einer sol-

chen verhältnismäßig späten Ansetzung bleibt er ein

durch sein Format iingewöhnliches und durcli die

Qualität seiner Musterung und den erwähnten Zu-

sammenhang mit den ägyptischen Teppichen beson-

ders interessantes Exemplar seiner Gattung.

!>) K. Erdmann, Berliner Museen L, 1929 pp. 6ff.

10) E. Kühnel, Berliner Museen, 1950 pp. 140—4.

]1) K. Erdmann, Kunstwanderer, 1951 pp. 196—200.

Abb. 4.

99