Kritik der „Kritik”

Ein Wort zum Andenken an Ury

Von

Adolph Donath

Naeli der Eröffnung der Gedenk-Ausstellung für

Lesser Ury, die Luclwig Justi, denr Direktor der Natio-

nal-Galerie in Berlin, zu dankcn ist, hat die gesamte

Berliner Presse — mit verscliwindenden Ausnahmen —

und ohne Unterschied der Partei das Lebenswerk des

am 18. Oktober 1931 verstorbenen Meisters ernst und

sachlich gewürdigt, und man darf wohl behaupten,

daß unter diesen Kritikern seines Malwerks Männer

von Reife, Namen und Rang sind. Aber selbst die

„verschwindenden Ausnahmcn“ waren in der Art, in

der sie Urys Bilder kritisierten, von einer klassischen

Vornehmheit, im Vergleich zu dem Ton, den Julius

Meier-Graefe elf Tage nach der Eröffnung der Aus-

stellung in der „Frankfurter Zeitung“ anschlug. „Der

Kunstwanderer“ würde sich mit so einer „Kritik“

gewiß nicht beschäftigen, wenn uns nicht Frankfurter

Kunstfreunde auf den merkwürdigen Erguß Meier-

Graefes aufmerksam gemacht hätten und wenn es

nicht darum ginge, der unerhörten Verunglimpfung

eines Künstlers entgegenzutreten, der 1921 von der

Berliner Secession unter dem Vorsitz Lovis Corinths

zum Ehrenmitgliecl der Vereinigung ernannt worden

ist und zu dessen Andenken jetzt die National-Galerie

ihre große Scliau veranstaltet.

Das „Amt“ eines Kunstrichters ist niclit leicht.

Meier-Graefe aber scheint es, wenigstens im Falle Ury,

sehr leicht zu nehmen. „Geniigt es zu sterben, um ge-

feiert zu werden?“, ruft er aus. Und indem er diese

geistreich scheinenden Worte niederschreibt, spricht

er „von dem mit Schulden überlasteten Konto Justis“.

„Schulden?“ Am Ende Bankschulden ? Vielleicht ist

dies aber ein Druckfehler. Und wenn M.-G. sagt,

„Lesser Ury ist Vergangenheit, und zwar wertlose,

gleichgültige Vergangenheit“, so mag so ein lapidarer

Satz für den Causeur, der M.-G. ist, „Kritik“ heißen;

selbst der verbissenste Gegner Urys empfindet, wic

derlei „persönliche“ Meinung zu werten ist. Und

wenn M.-G. „ausgerechnet“ in der „Frankfurter Zei-

tung“ bemerkt: „Darüber kann ein Ereundeskreis, ein

Verein, eine Synagoge anders denken“, so bedeutet

solcher Satz für eine Zeitung, die sonst auf sicli liält,

ein — um Meier-Graefes Wendung zu zitieren, die auf

die National-Galerie gemünzt ist — „öffentliches

Argernis“.

M.-G. behaupiet, daß Ury, den er mehrfach einen

„Provinzler“ nennt, immer „irn Schatten anderer Grö-

ßen der Zeit“ stehe. Ist Ury also doch eine „Größe“?

Seltsam! Aber die Beweise des Schreibers sind falscli.

Denn er sagt u. a.: „Erinnerungen an die Straßen-

bilder des längst vermoderten Franz Skarbina und

ähnlicher Potenzen melden sich.“ Verzeihung! Als Ury

Ende der achtziger Jahre seine Straßenbilder malte

und von Cornelius Gurlitt entdeckt wurde, der damals

schon als Kunstkritiker von Charakter und Gewissen

galt, malte der „längst vermoderte“ Skarbina noeli

Rokoko, und wenn der Schreiber betont, daß Ury in

Paris, wo er übrigens schon Anfang der achtziger

Jahre gewesen war, Manets Nachahmer „zweiten und

dritten Ranges mit saftigen Farben nachgeahmt“ lmbe

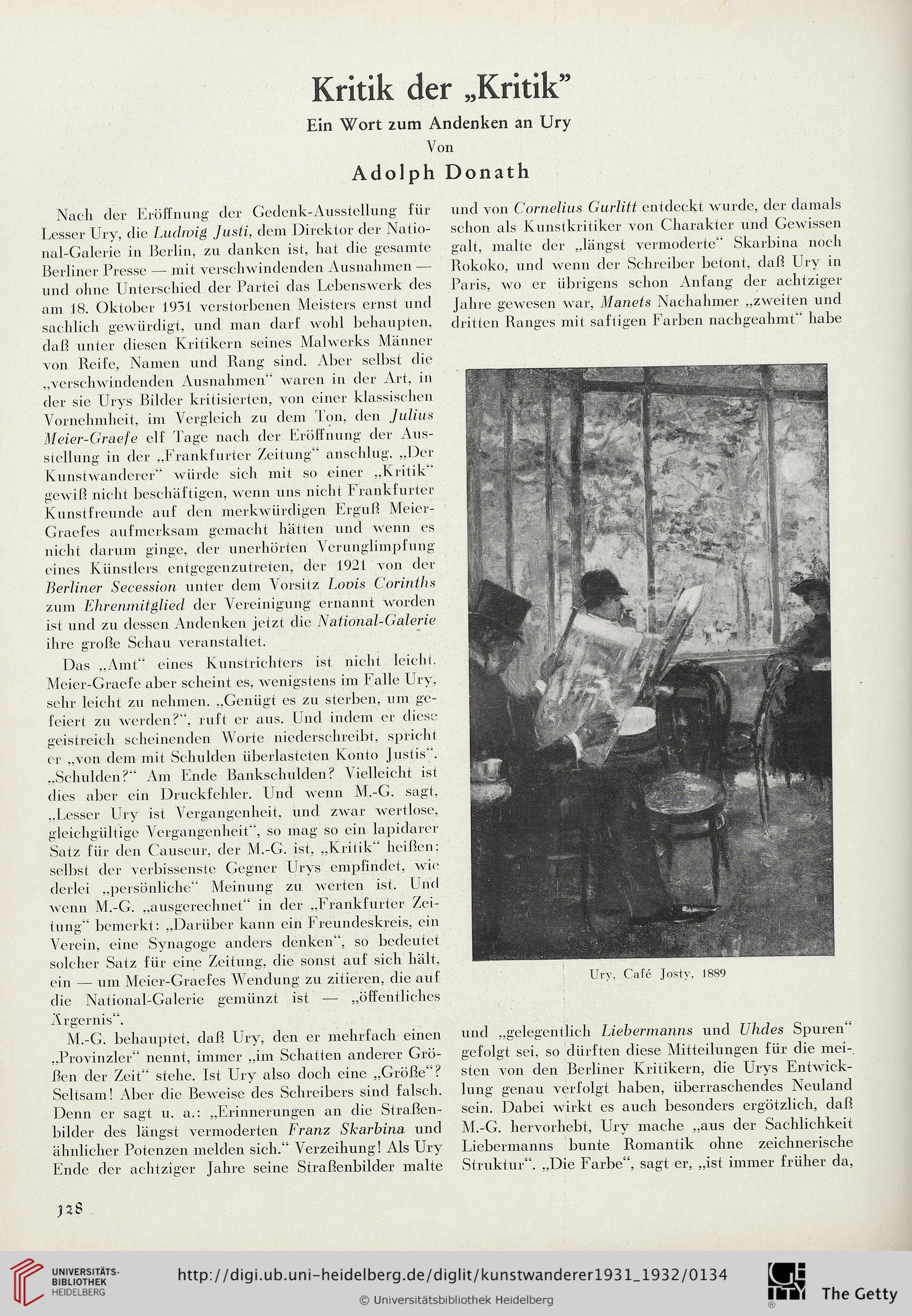

Ury, Cafe Josty, 1889

und „gelegentlich Liebermanns und Uhcles Spuren“

gefolgt sei, so diirften diese Mitteilungen für die mei-

sten von den Berliner Kritikern, die Urys Entwick-

lung genau verfolgt haben, tiberraschendes Neuland

sein. Dabei wirkt es auch besonders ergötzlich, daß

M.-G. hervorhebt, Ury mache „aus der Sachlichkeit

Liebermanns bunte Romantik ohne zeichnerische

Struktur“. „Die Farbe“, sagt er, „ist immer früher da,

Ein Wort zum Andenken an Ury

Von

Adolph Donath

Naeli der Eröffnung der Gedenk-Ausstellung für

Lesser Ury, die Luclwig Justi, denr Direktor der Natio-

nal-Galerie in Berlin, zu dankcn ist, hat die gesamte

Berliner Presse — mit verscliwindenden Ausnahmen —

und ohne Unterschied der Partei das Lebenswerk des

am 18. Oktober 1931 verstorbenen Meisters ernst und

sachlich gewürdigt, und man darf wohl behaupten,

daß unter diesen Kritikern seines Malwerks Männer

von Reife, Namen und Rang sind. Aber selbst die

„verschwindenden Ausnahmcn“ waren in der Art, in

der sie Urys Bilder kritisierten, von einer klassischen

Vornehmheit, im Vergleich zu dem Ton, den Julius

Meier-Graefe elf Tage nach der Eröffnung der Aus-

stellung in der „Frankfurter Zeitung“ anschlug. „Der

Kunstwanderer“ würde sich mit so einer „Kritik“

gewiß nicht beschäftigen, wenn uns nicht Frankfurter

Kunstfreunde auf den merkwürdigen Erguß Meier-

Graefes aufmerksam gemacht hätten und wenn es

nicht darum ginge, der unerhörten Verunglimpfung

eines Künstlers entgegenzutreten, der 1921 von der

Berliner Secession unter dem Vorsitz Lovis Corinths

zum Ehrenmitgliecl der Vereinigung ernannt worden

ist und zu dessen Andenken jetzt die National-Galerie

ihre große Scliau veranstaltet.

Das „Amt“ eines Kunstrichters ist niclit leicht.

Meier-Graefe aber scheint es, wenigstens im Falle Ury,

sehr leicht zu nehmen. „Geniigt es zu sterben, um ge-

feiert zu werden?“, ruft er aus. Und indem er diese

geistreich scheinenden Worte niederschreibt, spricht

er „von dem mit Schulden überlasteten Konto Justis“.

„Schulden?“ Am Ende Bankschulden ? Vielleicht ist

dies aber ein Druckfehler. Und wenn M.-G. sagt,

„Lesser Ury ist Vergangenheit, und zwar wertlose,

gleichgültige Vergangenheit“, so mag so ein lapidarer

Satz für den Causeur, der M.-G. ist, „Kritik“ heißen;

selbst der verbissenste Gegner Urys empfindet, wic

derlei „persönliche“ Meinung zu werten ist. Und

wenn M.-G. „ausgerechnet“ in der „Frankfurter Zei-

tung“ bemerkt: „Darüber kann ein Ereundeskreis, ein

Verein, eine Synagoge anders denken“, so bedeutet

solcher Satz für eine Zeitung, die sonst auf sicli liält,

ein — um Meier-Graefes Wendung zu zitieren, die auf

die National-Galerie gemünzt ist — „öffentliches

Argernis“.

M.-G. behaupiet, daß Ury, den er mehrfach einen

„Provinzler“ nennt, immer „irn Schatten anderer Grö-

ßen der Zeit“ stehe. Ist Ury also doch eine „Größe“?

Seltsam! Aber die Beweise des Schreibers sind falscli.

Denn er sagt u. a.: „Erinnerungen an die Straßen-

bilder des längst vermoderten Franz Skarbina und

ähnlicher Potenzen melden sich.“ Verzeihung! Als Ury

Ende der achtziger Jahre seine Straßenbilder malte

und von Cornelius Gurlitt entdeckt wurde, der damals

schon als Kunstkritiker von Charakter und Gewissen

galt, malte der „längst vermoderte“ Skarbina noeli

Rokoko, und wenn der Schreiber betont, daß Ury in

Paris, wo er übrigens schon Anfang der achtziger

Jahre gewesen war, Manets Nachahmer „zweiten und

dritten Ranges mit saftigen Farben nachgeahmt“ lmbe

Ury, Cafe Josty, 1889

und „gelegentlich Liebermanns und Uhcles Spuren“

gefolgt sei, so diirften diese Mitteilungen für die mei-

sten von den Berliner Kritikern, die Urys Entwick-

lung genau verfolgt haben, tiberraschendes Neuland

sein. Dabei wirkt es auch besonders ergötzlich, daß

M.-G. hervorhebt, Ury mache „aus der Sachlichkeit

Liebermanns bunte Romantik ohne zeichnerische

Struktur“. „Die Farbe“, sagt er, „ist immer früher da,