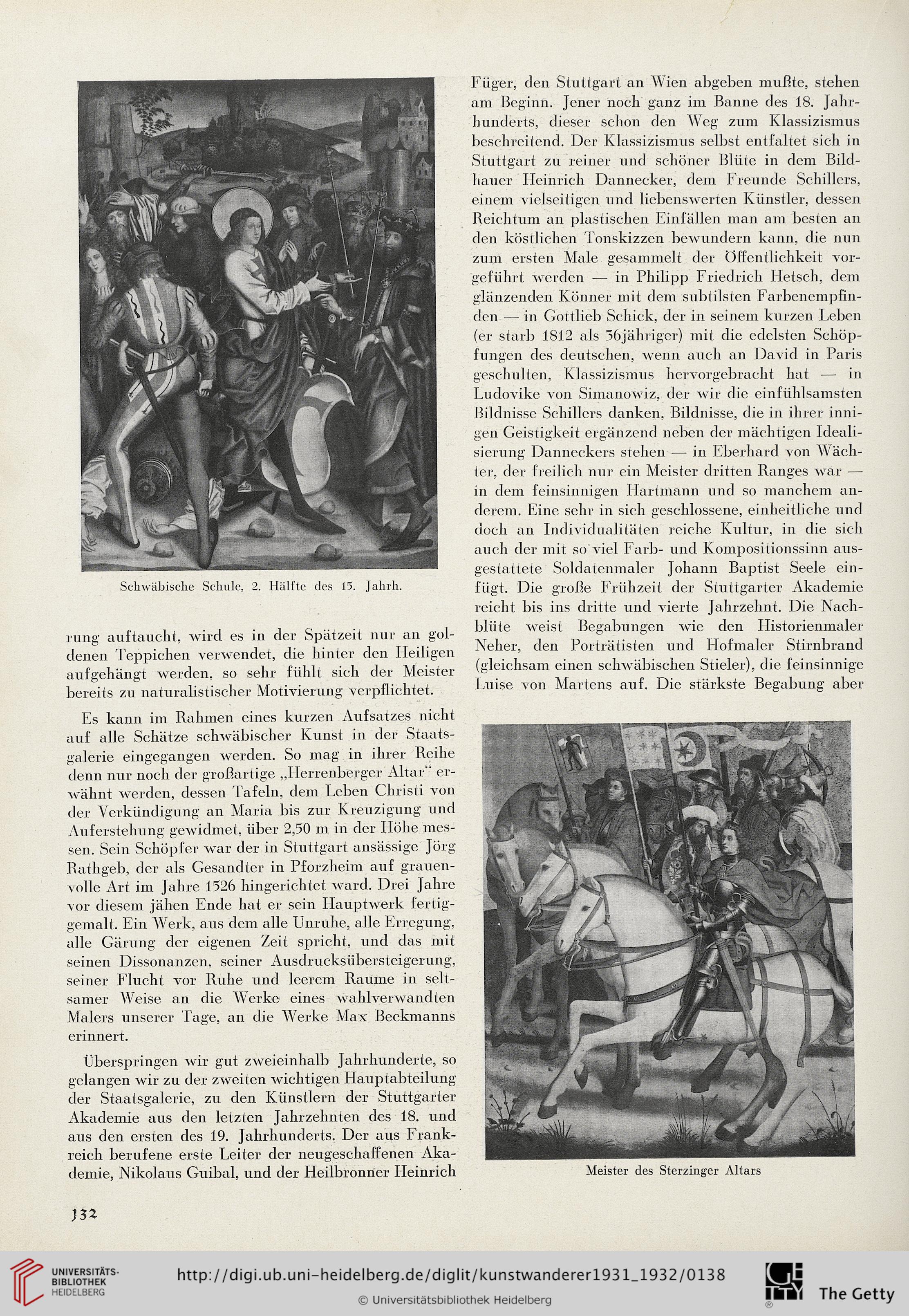

Schwäbische Schule, 2. Hälfte des 15. Jalirh.

rung auftauclit, wird es in der Spätzeit nur an gol-

denen Teppichen verwendet, die hinter den Heiligen

aufgehängt werden, so sehr flihlt sich der Meister

bereits zu naturalistischer Motivierung verpflichtet.

Es kann im Rahmen eines kurzen Äufsatzes nicht

auf alle Schätze schwäbischer Kunst in der Staats-

galerie eingegangen werden. So mag in ilirer Reihe

denn nur noch der großartige „Herrenberger Alla r‘* er-

wähnt werden, dessen Tafeln, dem Leben Christi von

der Yerkündigung an Maria bis zur Kreuzigung und

Auferstehung gewidmet, iiber 2,50 m in der Höhe mes-

sen. Sein Schöpfer war der in Stuttgart ansässige Jörg

Rathgeb, der als Gesandter in Pforzheim auf grauen-

volle Art im Jahre 1526 hingerichtet ward. Drei Jahre

vor diesem jälien Ende hat er sein Hauptwerk fertig-

gemalt. Ein Werk, aus dem alle Unruhe, alle Erregung,

alle Gärung der eigenen Zeit spricht, und das mit

seinen Dissonanzen, seiner Ausdrucksübersteigerung,

seiner Flucht vor Ruhe und leerern Raume in selt-

samer Weise an die Werke eines wahlverwandten

Malers unserer lage, an die Werke Max Beckmanns

erinnert.

Überspringen wir gut zweieinhalb Jahrhunderte, so

gelangen wir zu der zweiten wichtigen Hauptabteilung

der Staatsgalerie, zu den Kiinstlern der Stuttgarter

Akademie aus den letzten Jahrzehnten des 18. und

aus den ersten des 19. Jahrhunderts. Der aus Frank-

reich berufene erste Leiter der neugeschaffenen Aka-

demie, Nikolaus Guibal, und der Heilbronner Heinrich

m

Eüger, den Stuttgart an Wien abgeben muffte, stehen

am Beginn. Jener noch ganz im Banne des 18. Jahr-

hunderts, dieser schon den Weg zum Klassizismus

beschreitend. Der Klassizismus seflist entfaltet sich in

Stuttgart zu reiner und schöner Blüte in dem Bild-

liauer Heinrich Dannecker, dem Freunde Schillers,

einem vielseitigen und liebenswerten Künstler, dessen

Reichtum an plastischen Einfällen man am besten an

den köstlichen Tonskizzen bewundern kann, die nun

zum ersten Male gesammelt der öffentlichkeit vor-

gefiihrt werden — in Philipp Friedrich Hetsch, dem

glänzenden Könner mit dem subtilsten Farbenempfin-

clen — in Gottlieb Schick, der in seinem kurzen Leben

(er starb 1812 als 36jähriger) mit die edelsten Schöp-

fungen des deutschen, wenn auch an David in Paris

geschulten, Klassizismus hervorgebracht hat — in

Ludovike von Simanowiz, der wir die einfühlsamsten

Bildnisse Schillers danken, Bildnisse, die in ihrer inni-

gen Geistigkeit ergänzend neben der mächtigen Ideali-

sierung Danneckers stehen — in Eberhard von Wäch-

ter, der freilich nur ein Meister dritten Ranges war —

in dem feinsinnigen Hartmann und so manchem an-

derem. Eine selir in sicli geschlossene, einheitliche und

doch an Individualitäten reiche Kultur, in die sich

auch der mit so viel Farb- und Kompositionssinn aus-

gestattete Soldatenmaler Johann Baptist Seele ein-

fügt. Die grofle Frühzeit der Stuttgarter Akademie

reicht bis ins dritte und vierte Jahrzehnt. Die Nach-

bliite weist Begaliungen wie den Historienmaler

Neher, den Porträtisten und llofmaler Stirnbrand

(gleichsam einen schwäbischen Stieler), die feinsinnige

Luise von Martens auf. Die stärkste Begabung aber

Meister des Sterzinger Altars

rung auftauclit, wird es in der Spätzeit nur an gol-

denen Teppichen verwendet, die hinter den Heiligen

aufgehängt werden, so sehr flihlt sich der Meister

bereits zu naturalistischer Motivierung verpflichtet.

Es kann im Rahmen eines kurzen Äufsatzes nicht

auf alle Schätze schwäbischer Kunst in der Staats-

galerie eingegangen werden. So mag in ilirer Reihe

denn nur noch der großartige „Herrenberger Alla r‘* er-

wähnt werden, dessen Tafeln, dem Leben Christi von

der Yerkündigung an Maria bis zur Kreuzigung und

Auferstehung gewidmet, iiber 2,50 m in der Höhe mes-

sen. Sein Schöpfer war der in Stuttgart ansässige Jörg

Rathgeb, der als Gesandter in Pforzheim auf grauen-

volle Art im Jahre 1526 hingerichtet ward. Drei Jahre

vor diesem jälien Ende hat er sein Hauptwerk fertig-

gemalt. Ein Werk, aus dem alle Unruhe, alle Erregung,

alle Gärung der eigenen Zeit spricht, und das mit

seinen Dissonanzen, seiner Ausdrucksübersteigerung,

seiner Flucht vor Ruhe und leerern Raume in selt-

samer Weise an die Werke eines wahlverwandten

Malers unserer lage, an die Werke Max Beckmanns

erinnert.

Überspringen wir gut zweieinhalb Jahrhunderte, so

gelangen wir zu der zweiten wichtigen Hauptabteilung

der Staatsgalerie, zu den Kiinstlern der Stuttgarter

Akademie aus den letzten Jahrzehnten des 18. und

aus den ersten des 19. Jahrhunderts. Der aus Frank-

reich berufene erste Leiter der neugeschaffenen Aka-

demie, Nikolaus Guibal, und der Heilbronner Heinrich

m

Eüger, den Stuttgart an Wien abgeben muffte, stehen

am Beginn. Jener noch ganz im Banne des 18. Jahr-

hunderts, dieser schon den Weg zum Klassizismus

beschreitend. Der Klassizismus seflist entfaltet sich in

Stuttgart zu reiner und schöner Blüte in dem Bild-

liauer Heinrich Dannecker, dem Freunde Schillers,

einem vielseitigen und liebenswerten Künstler, dessen

Reichtum an plastischen Einfällen man am besten an

den köstlichen Tonskizzen bewundern kann, die nun

zum ersten Male gesammelt der öffentlichkeit vor-

gefiihrt werden — in Philipp Friedrich Hetsch, dem

glänzenden Könner mit dem subtilsten Farbenempfin-

clen — in Gottlieb Schick, der in seinem kurzen Leben

(er starb 1812 als 36jähriger) mit die edelsten Schöp-

fungen des deutschen, wenn auch an David in Paris

geschulten, Klassizismus hervorgebracht hat — in

Ludovike von Simanowiz, der wir die einfühlsamsten

Bildnisse Schillers danken, Bildnisse, die in ihrer inni-

gen Geistigkeit ergänzend neben der mächtigen Ideali-

sierung Danneckers stehen — in Eberhard von Wäch-

ter, der freilich nur ein Meister dritten Ranges war —

in dem feinsinnigen Hartmann und so manchem an-

derem. Eine selir in sicli geschlossene, einheitliche und

doch an Individualitäten reiche Kultur, in die sich

auch der mit so viel Farb- und Kompositionssinn aus-

gestattete Soldatenmaler Johann Baptist Seele ein-

fügt. Die grofle Frühzeit der Stuttgarter Akademie

reicht bis ins dritte und vierte Jahrzehnt. Die Nach-

bliite weist Begaliungen wie den Historienmaler

Neher, den Porträtisten und llofmaler Stirnbrand

(gleichsam einen schwäbischen Stieler), die feinsinnige

Luise von Martens auf. Die stärkste Begabung aber

Meister des Sterzinger Altars