wicklungsgeschichtliche Notbrlicke von der sterben-

den römischen Antike zu der neu entstehenden romani-

schen und gotischen Kunstwelt zu schlagen. 1904

konnte Strzygowski in seiner Abhandlung über die

Fassade von Mschatte (die aul seine Anregung hin

ins Kaiser-Friedrich-Museum übertragen worden war)

das Zusammenwirken altorientalischer, neupersischer

und hellenistischer Kunstströme auf syrischem Boden

im 4. Jahrh. n. Christi zeigen. 1910 ließ er gemeinsam

in.it dem Orientalisten van Berchem und der Archäo-

login Miß Bell eine Arbeit tiber Amida (das türkische

Dijarbekr) erscheinen. Der Untertitel „Beiträge zur

Kunstgeschichte des Mittelalters von Nordmesopo-

tamien, Hellas und dem Abendlande“ umschreibt be-

reits den Inhalt, der übrigens auch fiir die altchrist-

liche Epoche wertvolle Hinweise gibt. 1917 folgt eine

bahnbrechende Leistung: „Altai-Iran und Yölkerwan-

derüng“. Hier handelt es sich uni den „Eintritt der

Wander- und Nordvölker in die Treibhäuser geistigen

Lebens“ (unter denen der Yerfasser die orientalischen

Hochkulturen versteht). Abermals erweitert sich das

Blickfeld. Das selbständige Kunstschaffen der No-

maden, die von Zentralasien nacli Osten wie nach

Westen ausbrechen, erhält seine Stelle in der Kunst-

geschichte. Die Yölkerwanderung gliedert sich als pro-

duktiver Faktor in das Weltgeschehen ein.

Wieder ein Jahr später, 1918, veröffentlicht Strzy-

gowski scin Monumentalwerk „Die Baukunst der Ar-

menier und Europa“. Eine Fülle bedeutender Archi-

tekturdenkmäler erschließt sich der wissenschaft-

lichen Betrachtung: kuppelüberdachte Zentralbauten

von kreuzförmigem Grundriß, in denen sich ein ira-

nischer Baugedanke auf den Kirchenbau überträgt.

Den Abschluß des Buches bildet der Versuch, den Zen-

tralbau der italienischen Renaissance aus annenischen

Yoraussetzungen zu erklären — ein Unternehmen, das

bci aller Kühnheit tiefe Einsicht in die Verwandt-

schaft zweier dem Anschein riacli so disparater Kunst-

welten verrät. Das Jahr 1920 bringt dann im „Ur-

sprung der christlichen Kirchenkunst“ eine erste Zu-

sammenfassung von Strzygowskis vorangegangenen

Forschungen mit der Zuspitzung auf den Iran als

Quellstrom. Eine mazdaistische Kunstschicht von ab-

strakt-symbolischem Charakter soll nach seinen tief-

greifenden Untersuchungen von der christlichen Kunsi

des Ostens zwar überlagert, aber teilweise auch über-

nommen worden sein.

Mehr und mehr wandte sich Strzygowski seither der

alten Kunst des europäischen Nordens zu, deren Wur-

zeln er nach Osten, deren Wirkung er nach Süden

und Westen hin verfolgt. Die Wikingerkunst bildet

den Ausgangspunkt dieser Untersuchungen. Die skan-

dinavische Tierornamentik (Osebergschiff) wird aus

skythischen Yoraussetzungen erklärt. Die gotische

Architektur aus der Konstruktion der norwegischen

Stabkirchen, die von den Normannen auf französi-

scliem Boden in Stein übertragen worden sei. Schließ-

licli f'aßt Strzygowski alle seine Forschungen zur

Kunst des Ostens im jahre 1930 in seinem umfang-

reichen AVerk „Asiens bildende Kunst" zu einem

mächtigen Gesamtbild zusammen.

Strzygowskis Wirksamkeit umfaßt aber auch die

moderne Kunst, zu der immer wieder er in durchaus

lebendiger und persönlicher Weise Stellung genonnnen

hat. Wertvolle Anregungen verdanken ihm auch die

Volkskunde, die Denkmalpflege und vor allem die

Methodik der Kunstgeschichte. Jahrzehntelange, über-

aus erfolgreiche Lehrtätigkeit an der Universität ver-

anlaßte ihn zu eingehenden Untersuchungen über die

Grundlagen der kunstgeschichtlichen Studien. Sein

allmählich ausgereiftes „System“ hat er in mehreren

Schriften ausführlich niedergelegt, zuletzt 1928 in dem

Buch: „Forschung und Erziehung".

Das Datum seines 70. Geburtstages bedeutet für

einen Mann von der Vitalität Strzygowskis keinen Ab-

schluß. Unermüdlich, wie je, steht er mitten in neuen,

weitausgreifenden Arbeiten. Wir haben noch viel Be-

deutendes von ihm zu erwarten.

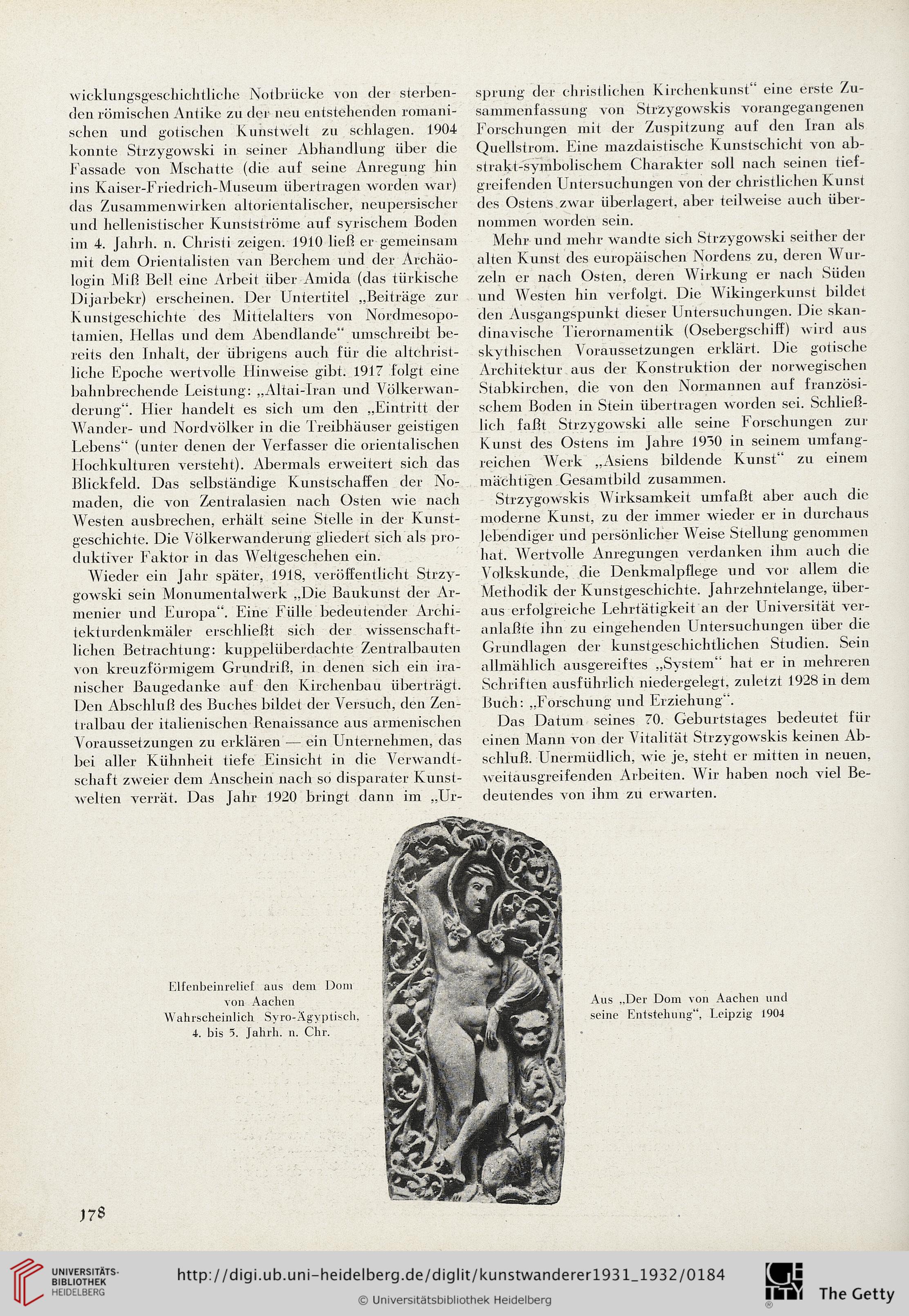

Elfenbeinrelief aus dem Dom

von Aachen

Wahrscheinlich Syro-Ägyptisch,

4. bis 5. jalirh. n. Chr.

Aus ,.Der Dom von Aachen und

seine Entsteluing“, Leipzig 1904

jrs

den römischen Antike zu der neu entstehenden romani-

schen und gotischen Kunstwelt zu schlagen. 1904

konnte Strzygowski in seiner Abhandlung über die

Fassade von Mschatte (die aul seine Anregung hin

ins Kaiser-Friedrich-Museum übertragen worden war)

das Zusammenwirken altorientalischer, neupersischer

und hellenistischer Kunstströme auf syrischem Boden

im 4. Jahrh. n. Christi zeigen. 1910 ließ er gemeinsam

in.it dem Orientalisten van Berchem und der Archäo-

login Miß Bell eine Arbeit tiber Amida (das türkische

Dijarbekr) erscheinen. Der Untertitel „Beiträge zur

Kunstgeschichte des Mittelalters von Nordmesopo-

tamien, Hellas und dem Abendlande“ umschreibt be-

reits den Inhalt, der übrigens auch fiir die altchrist-

liche Epoche wertvolle Hinweise gibt. 1917 folgt eine

bahnbrechende Leistung: „Altai-Iran und Yölkerwan-

derüng“. Hier handelt es sich uni den „Eintritt der

Wander- und Nordvölker in die Treibhäuser geistigen

Lebens“ (unter denen der Yerfasser die orientalischen

Hochkulturen versteht). Abermals erweitert sich das

Blickfeld. Das selbständige Kunstschaffen der No-

maden, die von Zentralasien nacli Osten wie nach

Westen ausbrechen, erhält seine Stelle in der Kunst-

geschichte. Die Yölkerwanderung gliedert sich als pro-

duktiver Faktor in das Weltgeschehen ein.

Wieder ein Jahr später, 1918, veröffentlicht Strzy-

gowski scin Monumentalwerk „Die Baukunst der Ar-

menier und Europa“. Eine Fülle bedeutender Archi-

tekturdenkmäler erschließt sich der wissenschaft-

lichen Betrachtung: kuppelüberdachte Zentralbauten

von kreuzförmigem Grundriß, in denen sich ein ira-

nischer Baugedanke auf den Kirchenbau überträgt.

Den Abschluß des Buches bildet der Versuch, den Zen-

tralbau der italienischen Renaissance aus annenischen

Yoraussetzungen zu erklären — ein Unternehmen, das

bci aller Kühnheit tiefe Einsicht in die Verwandt-

schaft zweier dem Anschein riacli so disparater Kunst-

welten verrät. Das Jahr 1920 bringt dann im „Ur-

sprung der christlichen Kirchenkunst“ eine erste Zu-

sammenfassung von Strzygowskis vorangegangenen

Forschungen mit der Zuspitzung auf den Iran als

Quellstrom. Eine mazdaistische Kunstschicht von ab-

strakt-symbolischem Charakter soll nach seinen tief-

greifenden Untersuchungen von der christlichen Kunsi

des Ostens zwar überlagert, aber teilweise auch über-

nommen worden sein.

Mehr und mehr wandte sich Strzygowski seither der

alten Kunst des europäischen Nordens zu, deren Wur-

zeln er nach Osten, deren Wirkung er nach Süden

und Westen hin verfolgt. Die Wikingerkunst bildet

den Ausgangspunkt dieser Untersuchungen. Die skan-

dinavische Tierornamentik (Osebergschiff) wird aus

skythischen Yoraussetzungen erklärt. Die gotische

Architektur aus der Konstruktion der norwegischen

Stabkirchen, die von den Normannen auf französi-

scliem Boden in Stein übertragen worden sei. Schließ-

licli f'aßt Strzygowski alle seine Forschungen zur

Kunst des Ostens im jahre 1930 in seinem umfang-

reichen AVerk „Asiens bildende Kunst" zu einem

mächtigen Gesamtbild zusammen.

Strzygowskis Wirksamkeit umfaßt aber auch die

moderne Kunst, zu der immer wieder er in durchaus

lebendiger und persönlicher Weise Stellung genonnnen

hat. Wertvolle Anregungen verdanken ihm auch die

Volkskunde, die Denkmalpflege und vor allem die

Methodik der Kunstgeschichte. Jahrzehntelange, über-

aus erfolgreiche Lehrtätigkeit an der Universität ver-

anlaßte ihn zu eingehenden Untersuchungen über die

Grundlagen der kunstgeschichtlichen Studien. Sein

allmählich ausgereiftes „System“ hat er in mehreren

Schriften ausführlich niedergelegt, zuletzt 1928 in dem

Buch: „Forschung und Erziehung".

Das Datum seines 70. Geburtstages bedeutet für

einen Mann von der Vitalität Strzygowskis keinen Ab-

schluß. Unermüdlich, wie je, steht er mitten in neuen,

weitausgreifenden Arbeiten. Wir haben noch viel Be-

deutendes von ihm zu erwarten.

Elfenbeinrelief aus dem Dom

von Aachen

Wahrscheinlich Syro-Ägyptisch,

4. bis 5. jalirh. n. Chr.

Aus ,.Der Dom von Aachen und

seine Entsteluing“, Leipzig 1904

jrs