Rf. *4.

Münchner kunsttechnische Biättef.

raumes einnehmende Prunkkamin in niederlän-

discher Renaissance; weiter richtete sich der Blick

zur Spiegeiecke mit dem ausgedehnten Sofa und

von hier aus, sich umwendend, entrolite sich dem

Beschauer die Pracht des eben in Arbeit befind-

lichen Bildes in seiner vollen Schönheit. So reich,

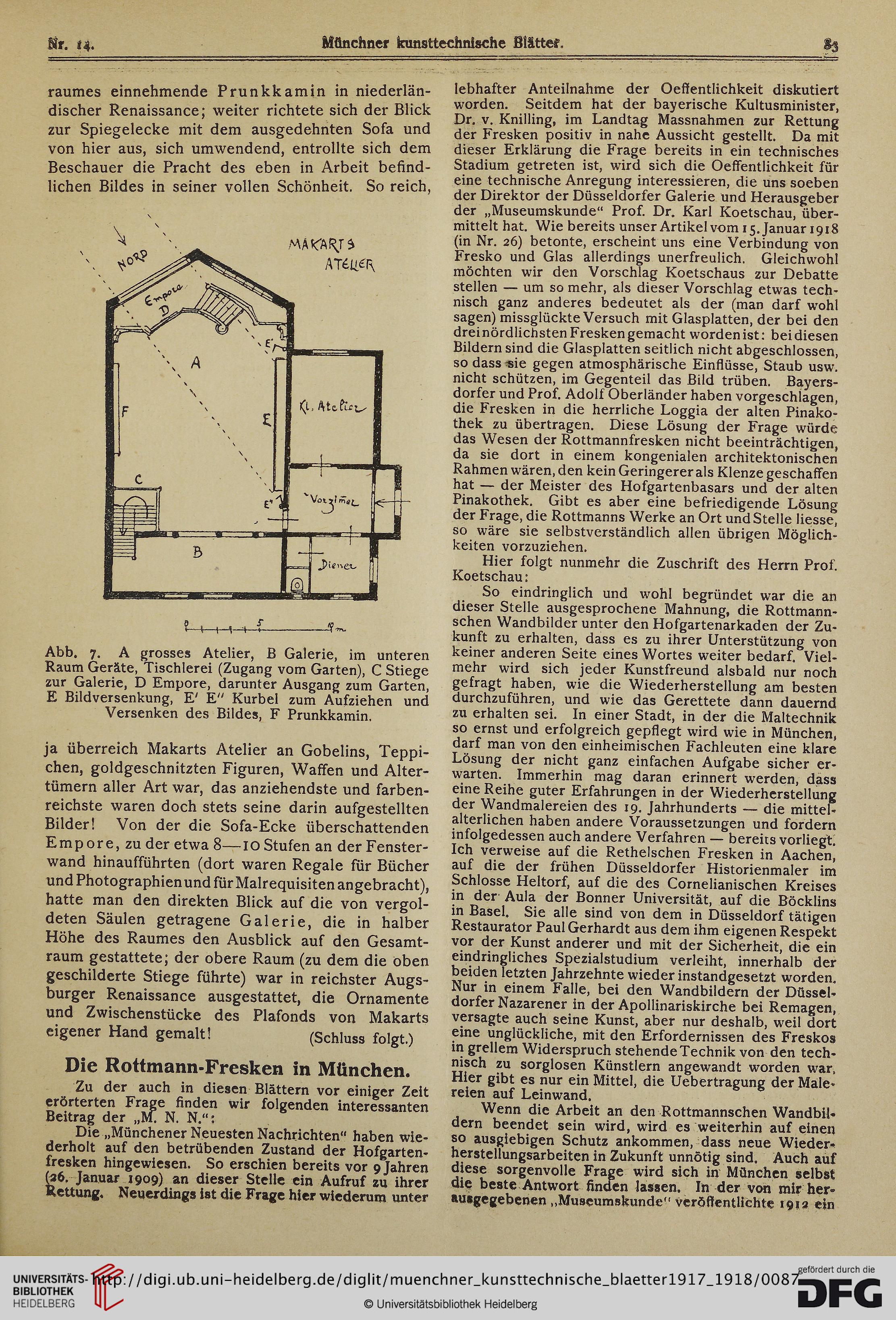

Abb. 7. A grosses Atelier, B Galerie, im unteren

Raum Geräte, Tischlerei (Zugang vom Garten), C Stiege

zur Galerie, D Empore, darunter Ausgang zum Garten,

E Bildversenkung, E' E" Kurbel zum Aufziehen und

Versenken des Bildes, F Prunkkamin.

ja überreich Makarts Atelier an Gobelins, Teppi-

chen, goldgeschnitzten Figuren, Waffen und Alter-

tümern aller Art war, das anziehendste und farben-

reichste waren doch stets seine darin aufgestellten

Bilder! Von der die Sofa-Ecke überschattenden

Empore, zu der etwa 8—IO Stufen an der Fenster-

wand hinaufführten (dort waren Regale für Bücher

und Photographienund für Malrequisiten angebracht),

hatte man den direkten Blick auf die von vergol-

deten Säulen getragene Galerie, die in halber

Höhe des Raumes den Ausblick auf den Gesamt-

raum gestattete; der obere Raum (zu dem die oben

geschilderte Stiege führte) war in reichster Augs-

burger Renaissance ausgestattet, die Ornamente

und Zwischenstücke des Plafonds von Makarts

eigener Hand gemalt! (Schluss folgt.)

Die Rottmann-Fresken in München.

Zu der auch in diesen Blättern vor einiger Zeit

erörterten Frage finden wir folgenden interessanten

Beitrag der „M. N. N.":

Die „Münchener Neuesten Nachrichten" haben wie-

derholt auf den betrübenden Zustand der Hofgarten-

fresken hingewiesen. So erschien bereits vor 9 Jahren

(36. Januar 1909) an dieser Stelle ein Aufruf zu ihrer

Rettung. Neuerdings ist die Frage hier wiederum unter

lebhafter Anteilnahme der OeHentlichkeit diskutiert

worden. Seitdem hat der bayerische Kultusminister,

Dr. v. Knilling, im Landtag Massnahmen zur Rettung

der Fresken positiv in nahe Aussicht gestellt. Da mit

dieser Erklärung die Frage bereits in ein technisches

Stadium getreten ist, wird sich die Oeffentlichkeit für

eine technische Anregung interessieren, die uns soeben

der Direktor der Düsseldorfer Galerie und Herausgeber

der „Museumskunde" Prof. Dr. Karl Koetschau, über-

mittelt hat. Wie bereits unser Artikel vom Januar 19:8

(in Nr. 26) betonte, erscheint uns eine Verbindung von

Fresko und Glas allerdings unerfreulich. Gleichwohl

möchten wir den Vorschlag Koetschaus zur Debatte

stellen — um so mehr, als dieser Vorschlag etwas tech-

nisch ganz anderes bedeutet als der (man darf wohl

sagen) missglückte Versuch mit Glasplatten, der bei den

dreinördlichsten Freskengemacht wordenist: bei diesen

Bildern sind die Glasplatten seitlich nicht abgeschlossen,

so dass sie gegen atmosphärische Einflüsse, Staub usw.

nicht schützen, im Gegenteil das Bild trüben. Bayers-

dorfer und Prof. Adolf Oberländer haben vorgeschlagen,

die Fresken in die herrliche Loggia der alten Pinako-

thek zu übertragen. Diese Lösung der Frage würde

das Wesen der Rottmannfresken nicht beeinträchtigen,

da sie dort in einem kongenialen architektonischen

Rahmen wären, den kein Geringerer als Klenze geschaffen

hat — der Meister des Hofgartenbasars und der alten

Pinakothek. Gibt es aber eine befriedigende Lösung

der Frage, die Rottmanns Werke an Ort und Stelle Hesse,

so wäre sie selbstverständlich allen übrigen Möglich-

keiten vorzuziehen.

Hier folgt nunmehr die Zuschrift des Herrn Prof.

Koetschau:

So eindringlich und wohl begründet war die an

dieser Stelle ausgesprochene Mahnung, die Rottmann-

schen Wandbilder unter den Hofgartenarkaden der Zu-

kunft zu erhalten, dass es zu ihrer Unterstützung von

keiner anderen Seite eines Wortes weiter bedarf. Viel-

mehr wird sich jeder Kunstfreund alsbald nur noch

gefragt haben, wie die Wiederherstellung am besten

durchzuführen, und wie das Gerettete dann dauernd

zu erhalten sei. In einer Stadt, in der die Maltechnik

so ernst und erfolgreich gepflegt wird wie in München,

darf man von den einheimischen Fachleuten eine klare

Lösung der nicht ganz einfachen Aufgabe sicher er-

warten. Immerhin mag daran erinnert werden, dass

eine Reihe guter Erfahrungen in der Wiederherstellung

der Wandmalereien des 19. Jahrhunderts — die mittel-

alterlichen haben andere Voraussetzungen und fordern

infolgedessen auch andere Verfahren — bereits vorliegt.

Ich verweise auf die Rethelschen Fresken in Aachen,

auf die der frühen Düsseldorfer Historienmaler im

Schlosse Heltorf, auf die des Cornelianischen Kreises

in der Aula der Bonner Universität, auf die Böcklins

in Basel. Sie alle sind von dem in Düsseldorf tätigen

Restaurator Paul Gerhardt aus dem ihm eigenen Respekt

vor der Kunst anderer und mit der Sicherheit, die ein

eindringliches Spezialstudium verleiht, innerhalb der

beiden letzten Jahrzehnte wieder instandgesetzt worden.

Nur in einem Falle, bei den Wandbildern der Düssel-

dorfer Nazarener in der Apollinariskirche bei Remagen,

versagte auch seine Kunst, aber nur deshalb, weil dort

eine unglückliche, mit den Erfordernissen des Freskos

in grellem Widerspruch stehendeTechnik von den tech-

nisch zu sorglosen Künstlern angewandt worden war.

Hier gibt es nur ein Mittel, die Uebertragung der Male-

reien auf Leinwand.

Wenn die Arbeit an den Rottmannschen Wandbil-

dern beendet sein wird, wird es weiterhin auf einen

so ausgiebigen Schutz ankommen, dass neue Wieder-

herstellungsarbeiten in Zukunft unnötig sind. Auch auf

diese sorgenvolle Frage wird sich in München selbst

die beste Antwort finden lassen. In der von mir her-

ausgegebenen „Museumskunde" veröffentlichte :9ta ein

Münchner kunsttechnische Biättef.

raumes einnehmende Prunkkamin in niederlän-

discher Renaissance; weiter richtete sich der Blick

zur Spiegeiecke mit dem ausgedehnten Sofa und

von hier aus, sich umwendend, entrolite sich dem

Beschauer die Pracht des eben in Arbeit befind-

lichen Bildes in seiner vollen Schönheit. So reich,

Abb. 7. A grosses Atelier, B Galerie, im unteren

Raum Geräte, Tischlerei (Zugang vom Garten), C Stiege

zur Galerie, D Empore, darunter Ausgang zum Garten,

E Bildversenkung, E' E" Kurbel zum Aufziehen und

Versenken des Bildes, F Prunkkamin.

ja überreich Makarts Atelier an Gobelins, Teppi-

chen, goldgeschnitzten Figuren, Waffen und Alter-

tümern aller Art war, das anziehendste und farben-

reichste waren doch stets seine darin aufgestellten

Bilder! Von der die Sofa-Ecke überschattenden

Empore, zu der etwa 8—IO Stufen an der Fenster-

wand hinaufführten (dort waren Regale für Bücher

und Photographienund für Malrequisiten angebracht),

hatte man den direkten Blick auf die von vergol-

deten Säulen getragene Galerie, die in halber

Höhe des Raumes den Ausblick auf den Gesamt-

raum gestattete; der obere Raum (zu dem die oben

geschilderte Stiege führte) war in reichster Augs-

burger Renaissance ausgestattet, die Ornamente

und Zwischenstücke des Plafonds von Makarts

eigener Hand gemalt! (Schluss folgt.)

Die Rottmann-Fresken in München.

Zu der auch in diesen Blättern vor einiger Zeit

erörterten Frage finden wir folgenden interessanten

Beitrag der „M. N. N.":

Die „Münchener Neuesten Nachrichten" haben wie-

derholt auf den betrübenden Zustand der Hofgarten-

fresken hingewiesen. So erschien bereits vor 9 Jahren

(36. Januar 1909) an dieser Stelle ein Aufruf zu ihrer

Rettung. Neuerdings ist die Frage hier wiederum unter

lebhafter Anteilnahme der OeHentlichkeit diskutiert

worden. Seitdem hat der bayerische Kultusminister,

Dr. v. Knilling, im Landtag Massnahmen zur Rettung

der Fresken positiv in nahe Aussicht gestellt. Da mit

dieser Erklärung die Frage bereits in ein technisches

Stadium getreten ist, wird sich die Oeffentlichkeit für

eine technische Anregung interessieren, die uns soeben

der Direktor der Düsseldorfer Galerie und Herausgeber

der „Museumskunde" Prof. Dr. Karl Koetschau, über-

mittelt hat. Wie bereits unser Artikel vom Januar 19:8

(in Nr. 26) betonte, erscheint uns eine Verbindung von

Fresko und Glas allerdings unerfreulich. Gleichwohl

möchten wir den Vorschlag Koetschaus zur Debatte

stellen — um so mehr, als dieser Vorschlag etwas tech-

nisch ganz anderes bedeutet als der (man darf wohl

sagen) missglückte Versuch mit Glasplatten, der bei den

dreinördlichsten Freskengemacht wordenist: bei diesen

Bildern sind die Glasplatten seitlich nicht abgeschlossen,

so dass sie gegen atmosphärische Einflüsse, Staub usw.

nicht schützen, im Gegenteil das Bild trüben. Bayers-

dorfer und Prof. Adolf Oberländer haben vorgeschlagen,

die Fresken in die herrliche Loggia der alten Pinako-

thek zu übertragen. Diese Lösung der Frage würde

das Wesen der Rottmannfresken nicht beeinträchtigen,

da sie dort in einem kongenialen architektonischen

Rahmen wären, den kein Geringerer als Klenze geschaffen

hat — der Meister des Hofgartenbasars und der alten

Pinakothek. Gibt es aber eine befriedigende Lösung

der Frage, die Rottmanns Werke an Ort und Stelle Hesse,

so wäre sie selbstverständlich allen übrigen Möglich-

keiten vorzuziehen.

Hier folgt nunmehr die Zuschrift des Herrn Prof.

Koetschau:

So eindringlich und wohl begründet war die an

dieser Stelle ausgesprochene Mahnung, die Rottmann-

schen Wandbilder unter den Hofgartenarkaden der Zu-

kunft zu erhalten, dass es zu ihrer Unterstützung von

keiner anderen Seite eines Wortes weiter bedarf. Viel-

mehr wird sich jeder Kunstfreund alsbald nur noch

gefragt haben, wie die Wiederherstellung am besten

durchzuführen, und wie das Gerettete dann dauernd

zu erhalten sei. In einer Stadt, in der die Maltechnik

so ernst und erfolgreich gepflegt wird wie in München,

darf man von den einheimischen Fachleuten eine klare

Lösung der nicht ganz einfachen Aufgabe sicher er-

warten. Immerhin mag daran erinnert werden, dass

eine Reihe guter Erfahrungen in der Wiederherstellung

der Wandmalereien des 19. Jahrhunderts — die mittel-

alterlichen haben andere Voraussetzungen und fordern

infolgedessen auch andere Verfahren — bereits vorliegt.

Ich verweise auf die Rethelschen Fresken in Aachen,

auf die der frühen Düsseldorfer Historienmaler im

Schlosse Heltorf, auf die des Cornelianischen Kreises

in der Aula der Bonner Universität, auf die Böcklins

in Basel. Sie alle sind von dem in Düsseldorf tätigen

Restaurator Paul Gerhardt aus dem ihm eigenen Respekt

vor der Kunst anderer und mit der Sicherheit, die ein

eindringliches Spezialstudium verleiht, innerhalb der

beiden letzten Jahrzehnte wieder instandgesetzt worden.

Nur in einem Falle, bei den Wandbildern der Düssel-

dorfer Nazarener in der Apollinariskirche bei Remagen,

versagte auch seine Kunst, aber nur deshalb, weil dort

eine unglückliche, mit den Erfordernissen des Freskos

in grellem Widerspruch stehendeTechnik von den tech-

nisch zu sorglosen Künstlern angewandt worden war.

Hier gibt es nur ein Mittel, die Uebertragung der Male-

reien auf Leinwand.

Wenn die Arbeit an den Rottmannschen Wandbil-

dern beendet sein wird, wird es weiterhin auf einen

so ausgiebigen Schutz ankommen, dass neue Wieder-

herstellungsarbeiten in Zukunft unnötig sind. Auch auf

diese sorgenvolle Frage wird sich in München selbst

die beste Antwort finden lassen. In der von mir her-

ausgegebenen „Museumskunde" veröffentlichte :9ta ein