Мотивы античной архитектуры в творчестве Генриха Семирадского

123

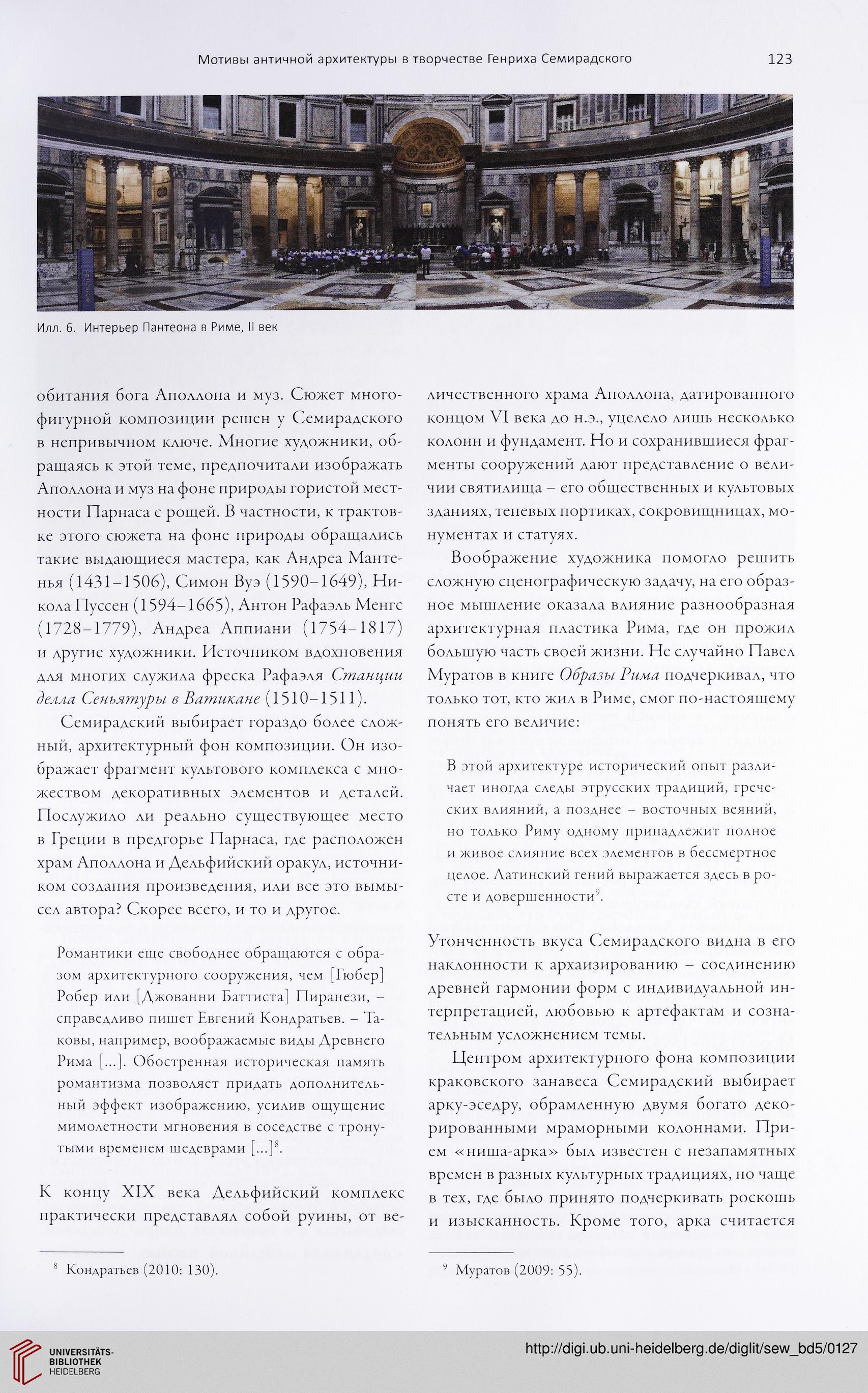

Илл. 6. Интерьер Пантеона в Риме, II век

обитания бога Аполлона и муз. Сюжет много-

фигурной композиции решен у Семирадского

в непривычном ключе. Многие художники, об-

ращаясь к этой теме, предпочитали изображать

Аполлона и муз на фоне природы гористой мест-

ности Парнаса с рощей. В частности, к трактов-

ке этого сюжета на фоне природы обращались

такие выдающиеся мастера, как Андреа Манте-

нья (1431-1506), Симон Вуэ (1590-1649), Ни-

кола Пуссен (1594-1665), Антон Рафаэль Менге

(1728-1779), Андреа Аппиани (1754-1817)

и другие художники. Источником вдохновения

для многих служила фреска Рафаэля Станции

делла Сенъятуры в Ватикане (1510-1511).

Семирадский выбирает гораздо более слож-

ный, архитектурный фон композиции. Он изо-

бражает фрагмент культового комплекса с мно-

жеством декоративных элементов и деталей.

Послужило ли реально существующее место

в Греции в предгорье Парнаса, где расположен

храм Аполлона и Дельфийский оракул, источни-

ком создания произведения, или все это вымы-

сел автора? Скорее всего, и то и другое.

Романтики еще свободнее обращаются с обра-

зом архитектурного сооружения, чем [Гюбер]

Робер или [Джованни Баттиста] Пиранези, -

справедливо пишет Евгений Кондратьев. - Та-

ковы, например, воображаемые виды Древнего

Рима [...]. Обостренная историческая память

романтизма позволяет придать дополнитель-

ный эффект изображению, усилив ощущение

мимолетности мгновения в соседстве с трону-

тыми временем шедеврами [...]8.

К концу XIX века Дельфийский комплекс

практически представлял собой руины, от ве-

личественного храма Аполлона, датированного

концом VI века до н.э., уцелело лишь несколько

колонн и фундамент. Но и сохранившиеся фраг-

менты сооружений дают представление о вели-

чии святилища - его общественных и культовых

зданиях, теневых портиках, сокровищницах, мо-

нументах и статуях.

Воображение художника помогло решить

сложную сценографическую задачу, на его образ-

ное мышление оказала влияние разнообразная

архитектурная пластика Рима, где он прожил

большую часть своей жизни. Не случайно Павел

Муратов в книге Образы Рима подчеркивал, что

только тот, кто жил в Риме, смог по-настоящему

понять его величие:

В этой архитектуре исторический опыт разли-

чает иногда следы этрусских традиций, грече-

ских влияний, а позднее - восточных веяний,

но только Риму одному принадлежит полное

и живое слияние всех элементов в бессмертное

целое. Латинский гений выражается здесь в ро-

сте и довершенности9.

Утонченность вкуса Семирадского видна в его

наклонности к архаизированию - соединению

древней гармонии форм с индивидуальной ин-

терпретацией, любовью к артефактам и созна-

тельным усложнением темы.

Центром архитектурного фона композиции

краковского занавеса Семирадский выбирает

арку-эседру, обрамленную двумя богато деко-

рированными мраморными колоннами. При-

ем «ниша-арка» был известен с незапамятных

времен в разных культурных традициях, но чаще

в тех, где было принято подчеркивать роскошь

и изысканность. Кроме того, арка считается

Кондратьев (2010: 130).

9 Муратов (2009: 55).

123

Илл. 6. Интерьер Пантеона в Риме, II век

обитания бога Аполлона и муз. Сюжет много-

фигурной композиции решен у Семирадского

в непривычном ключе. Многие художники, об-

ращаясь к этой теме, предпочитали изображать

Аполлона и муз на фоне природы гористой мест-

ности Парнаса с рощей. В частности, к трактов-

ке этого сюжета на фоне природы обращались

такие выдающиеся мастера, как Андреа Манте-

нья (1431-1506), Симон Вуэ (1590-1649), Ни-

кола Пуссен (1594-1665), Антон Рафаэль Менге

(1728-1779), Андреа Аппиани (1754-1817)

и другие художники. Источником вдохновения

для многих служила фреска Рафаэля Станции

делла Сенъятуры в Ватикане (1510-1511).

Семирадский выбирает гораздо более слож-

ный, архитектурный фон композиции. Он изо-

бражает фрагмент культового комплекса с мно-

жеством декоративных элементов и деталей.

Послужило ли реально существующее место

в Греции в предгорье Парнаса, где расположен

храм Аполлона и Дельфийский оракул, источни-

ком создания произведения, или все это вымы-

сел автора? Скорее всего, и то и другое.

Романтики еще свободнее обращаются с обра-

зом архитектурного сооружения, чем [Гюбер]

Робер или [Джованни Баттиста] Пиранези, -

справедливо пишет Евгений Кондратьев. - Та-

ковы, например, воображаемые виды Древнего

Рима [...]. Обостренная историческая память

романтизма позволяет придать дополнитель-

ный эффект изображению, усилив ощущение

мимолетности мгновения в соседстве с трону-

тыми временем шедеврами [...]8.

К концу XIX века Дельфийский комплекс

практически представлял собой руины, от ве-

личественного храма Аполлона, датированного

концом VI века до н.э., уцелело лишь несколько

колонн и фундамент. Но и сохранившиеся фраг-

менты сооружений дают представление о вели-

чии святилища - его общественных и культовых

зданиях, теневых портиках, сокровищницах, мо-

нументах и статуях.

Воображение художника помогло решить

сложную сценографическую задачу, на его образ-

ное мышление оказала влияние разнообразная

архитектурная пластика Рима, где он прожил

большую часть своей жизни. Не случайно Павел

Муратов в книге Образы Рима подчеркивал, что

только тот, кто жил в Риме, смог по-настоящему

понять его величие:

В этой архитектуре исторический опыт разли-

чает иногда следы этрусских традиций, грече-

ских влияний, а позднее - восточных веяний,

но только Риму одному принадлежит полное

и живое слияние всех элементов в бессмертное

целое. Латинский гений выражается здесь в ро-

сте и довершенности9.

Утонченность вкуса Семирадского видна в его

наклонности к архаизированию - соединению

древней гармонии форм с индивидуальной ин-

терпретацией, любовью к артефактам и созна-

тельным усложнением темы.

Центром архитектурного фона композиции

краковского занавеса Семирадский выбирает

арку-эседру, обрамленную двумя богато деко-

рированными мраморными колоннами. При-

ем «ниша-арка» был известен с незапамятных

времен в разных культурных традициях, но чаще

в тех, где было принято подчеркивать роскошь

и изысканность. Кроме того, арка считается

Кондратьев (2010: 130).

9 Муратов (2009: 55).