DIE WELTKUNST

Jahrg. XI, Nr. 2 vom 10. Januar 1937

Berlin,

M

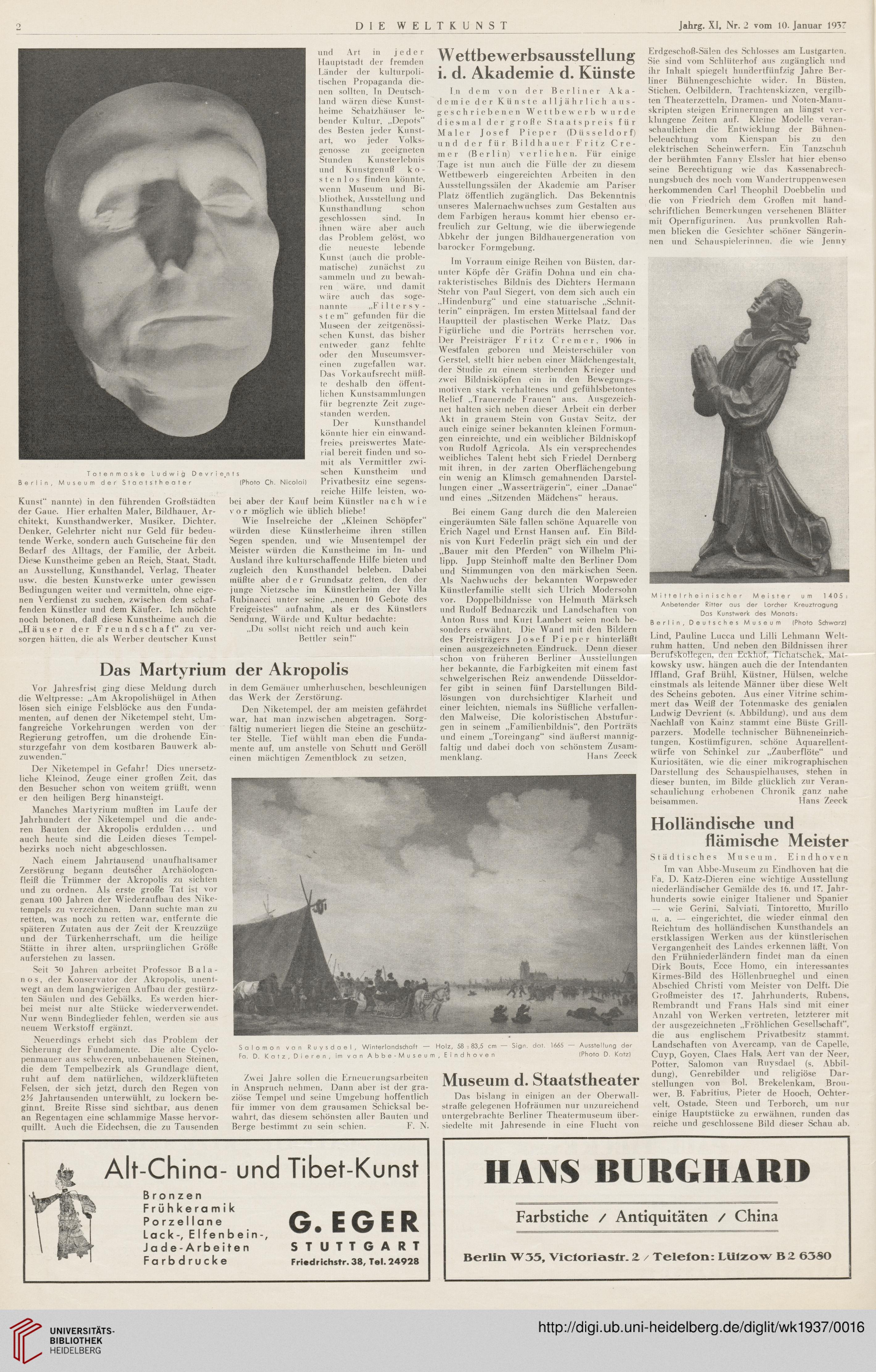

Totenmaske Ludwig Devri etn t s

useum der Staatstheater (Photo

Ch. Nicolai)

Kunst“ nannte) in den führenden Großstädten

der Gaue. Hier erhalten Maler, Bildhauer, Ar-

chitekt, Kunsthandwerker, Musiker, Dichter,

Denker, Gelehrter nicht nur Geld für bedeu-

tende Werke, sondern auch Gutscheine für den

Bedarf des Alltags, der Familie, der Arbeit.

Diese Kunstheime geben an Reich, Staat, Stadt,

an Ausstellung, Kunsthandel, Verlag, Theater

usw. die besten Kunstwerke unter gewissen

Bedingungen weiter und vermitteln, ohne eige-

nen Verdienst zu suchen, zwischen dem schaf-

fenden Künstler und dem Käufer. Ich möchte

noch betonen, daß diese Kunstheime auch die

„Häuser der Freundschaft“ zu ver-

sorgen hätten, die als Werber deutscher Kunst

und Art in jeder

Hauptstadt der fremden

Länder der kulturpoli-

tischen Propaganda die-

nen sollten. In Deutsch-

land wären diese Kunst-

heime Schatzhäuser le-

bender Kultur, „Depots“

des Besten jeder Kunst-

art, wo jeder Volks-

genosse zu geeigneten

Stunden Kunsterlebnis

und Kunstgenuß ko-

stenlos finden könnte,

wenn Museum und Bi-

bliothek, Ausstellung und

Kunsthandlung schon

geschlossen sind. In

ihnen wäre aber auch

das Problem gelöst, wo

die neueste lebende

Kunst (auch die proble-

matische) zunächst zu

sammeln und zu bewah-

ren wäre, und damit

wäre auch das soge-

nannte „F i 11 e r s y -

st em“ gefunden für die

Museen der zeitgenössi-

schen Kunst, das bisher

entweder ganz fehlte

oder den Museumsver-

einen zugefallen war.

Das Vorkaufsrecht müß-

te deshalb den öffent-

lichen Kunstsammlungen

für begrenzte Zeit zuge-

standen werden.

Der Kunsthandel

könnte hier ein einwand-

freies preiswertes Mate-

rial bereit finden und so-

mit als Vermittler zwi-

schen Kunstheim und

Privatbesitz eine segens-

reiche Hilfe leisten, wo-

bei aber der Kauf beim Künstler nach wie

vor möglich wie üblich bliebe!

Wie Inselreiche der „Kleinen Schöpfer"

würden diese Künstlerheime ihren stillen

Segen spenden, und wie Musentempel der

Meister würden die Kunstheime im In- und

Ausland ihre kulturschaffende Hilfe bieten und

zugleich den Kunsthandel beleben. Dabei

müßte aber d e r Grundsatz gelten, den der

junge Nietzsche im Künstlerlieim der Villa

Rubinacci unter seine „neuen 10 Gebote des

Freigeistes“ aufnahm, als er des Künstlers

Sendung, Würde und Kultur bedachte:

„Du sollst nicht reich und auch kein

Bettler sein!“

Das Martyrium der Akropolis

Vor Jahresfrist ging diese Meldung durch

die Weltpresse: „Am Akropolishügel in Athen

lösen sich einige Felsblöcke aus den Funda-

menten, auf denen der Niketempel steht. Um-

fangreiche Vorkehrungen werden von der

Regierung getroffen, um die drohende Ein-

sturzgefahr von dem kostbaren Bauwerk ab-

zuwenden.“

in dem Gemäuer umherhuschen, beschleunigen

das Werk der Zerstörung.

Den Niketempel, der am meisten gefährdet

war, hat man inzwischen abgetragen. Sorg-

fältig numeriert liegen die Steine an geschütz-

ter Stelle. Tief wühlt man eben die Funda-

mente auf. um anstelle von Schutt und Geröll

einen mächtigen Zementblock zu setzen.

W eftbewerbsausstellung

i. d. Akademie d. Künste

In dem von der Berliner Aka-

demie der Künste alljährlich aus-

geschriebenen Wettbewerb wurde

diesmal der große Staatspreis für

Maler Josef Pieper (Düsseldorf)

und der für Bildhauer Fritz Cre-

mer (Berlin) verliehen. Für einige

Tage ist nun auch die Fülle der zu diesem

Wettbewerb eingereichten Arbeiten in den

Ausstellungssälen der Akademie am Pariser

Platz öffentlich zugänglich. Das Bekenntnis

unseres Malernachwuchses zum Gestalten aus

dem Farbigen heraus kommt hier ebenso er-

freulich zur Geltung, wie die überwiegende

Abkehr der jungen Bildhauergeneration von

barocker Formgebung.

Im Vorraum einige Reihen von Büsten, dar-

unter Köpfe der Gräfin Dohna und ein cha-

rakteristisches Bildnis des Dichters Hermann

Stehr von Paul Siegert, von dem sich auch ein

..Hindenburg“ und eine statuarische „Schnit-

terin“ einprägen. Im ersten Mittelsaal fand der

Hauptteil der plastischen Werke Platz. Das

Figürliche und die Porträts herrschen vor.

Der Preisträger Fritz Cremer, 1906 in

Westfalen geboren und Meisterschüler von

Gerstel, stellt hier neben einer Mädchengestalt,

der Studie zu einem sterbenden Krieger und

zwei Bildnisköpfen ein in den Bewegungs-

motiven stark verhaltenes und gefühlsbetontes

Relief ..Trauernde Frauen" aus. Ausgezeich-

net halten sich neben dieser Arbeit ein derber

Akt in grauem Stein von Gustav Seitz, der

auch einige seiner bekannten kleinen Formun-

gen einreichte, und ein weiblicher Bildniskopf

von Rudolf Agricola. Als ein versprechendes

weibliches Talent hebt sich Friedel Dernberg

mit ihren, in der zarten Oberflächengebung

ein wenig an Klimsch gemahnenden Darstel-

lungen einer „Wasserträgerin“, einer ..Danae“

und eines „Sitzenden Mädchens“ heraus.

Bei einem Gang durch die den Malereien

eingeräumten Säle fallen schöne Aquarelle von

Erich Nagel und Ernst Hansen auf. Ein Bild-

nis von Kurt Federlin prägt sich ein und der

„Bauer mit den Pferden“ von Wilhelm Phi-

lipp. Jupp Steinhoff malte den Berliner Dom

und Stimmungen von den märkischen Seen.

Als Nachwuchs der bekannten Worpsweder

Künstlerfamilie stellt sich Ulrich Modersohn

vor. Doppelbildnisse von Helmuth Märksch

und Rudolf Bednarczik und Landschaften von

Anton Russ und Kurt Lambert seien noch be-

sonders erwähnt. Die Wand mit den Bildern

des Preisträgers Josef Pieper hinterläßt

einen ausgezeichneten Eindruck. Denn dieser

schon von früheren Berliner Ausstellungen

her bekannte, die Farbigkeiten mit einem fast

schwelgerischen Reiz anwendende Düsseldor-

fer gibt in seinen fünf Darstellungen Bild-

lösungen von durchsichtiger Klarheit und

einer leichten, niemals ins Süßliche verfallen-

den Malweise. Die koloristischen Abstufur-

gen in seinem „Familienbildnis“, den Porträts

und einem „Toreingang“ sind äußerst mannig-

faltig und dabei doch von schönstem Zusam-

menklang. Hans Zeeck

Der Niketempel in Gefahr! Dies unersetz-

liche Kleinod, Zeuge einer großen Zeit, das

den Besucher schon von weitem grüßt, wenn

er den heiligen Berg hinansteigt.

Manches Martyrium mußten im Laufe der

Jahrhundert der Niketempel und die ande-

ren Bauten der Akropolis erdulden ... und

auch heute sind die Leiden dieses Tempel-

bezirks noch nicht abgeschlossen.

Nach einem Jahrtausend unaufhaltsamer

Zerstörung begann deutscher Archäologen-

fleiß die Trümmer der Akropolis zu sichten

und zu ordnen. Als erste große Tat ist vor

genau 100 Jahren der Wiederaufbau des Nike-

tempels zu verzeichnen. Dann suchte man zu

retten, was noch zu retten war, entfernte die

späteren Zutaten aus der Zeit der Kreuzzüge

und der Türkenherrschaft, um die heilige

Stätte in ihrer alten, ursprünglichen Größe

auferstehen zu lassen.

Seit 50 Jahren arbeitet Professor Bala-

n o s, der Konservator der Akropolis, unent-

wegt an dem langwierigen Aufbau der gestürz-

ten Säulen und des Gebälks. Es werden hier-

bei meist nur alte Stücke wiederverwendet.

Nur wenn Bindeglieder fehlen, werden sie aus

neuem Werkstoff ergänzt.

Neuerdings erhebt sich das Problem der

Sicherung der Fundamente. Die alte Cyclo-

penmauer aus schweren, unbehauenen Steinen,

die dem Tempelbezirk als Grundlage dient,

ruht auf dem natürlichen, wildzerklüfteten

Felsen, der sich jetzt, durch den Regen von

2% Jahrtausenden unterwühlt, zu lockern be-

ginnt. Breite Risse sind sichtbar, aus denen

an Regentagen eine schlammige Masse hervor-

quillt. Auch die Eidechsen, die zu Tausenden

Salomon van Ruysdael, Winterlandschaft — Holz, 58 : 83,5 cm — Sign. dat. 1665 Ausstellung der

Fa. D. Katz, Pieren, im van Abbe-Museum, Eindhoven (Photo D. Katz}

Zwei Jahre sollen die Erneuerungsarbeiten

in Anspruch nehmen. Dann aber ist der gra-

ziöse Tempel und seine Umgebung hoffentlich

für immer von dem grausamen Schicksal be-

wahrt, das diesem schönsten aller Bauten und

Berge bestimmt zu sein schien. F. N.

Museum d. Staatstheater

Das bislang in einigen an der Oberwall-

straße gelegenen Hofräumen nur unzureichend

untergebrachte Berliner Theatermuseum über-

siedelte mit Jahresende in eine Flucht von

Erdgeschoß-Sälen des Schlosses am Lustgarten.

Sie sind vom Schlüterhof aus zugänglich und

ihr Inhalt spiegelt hundertfünfzig Jahre Ber-

liner Bühnengeschichte wider. In Büsten,

Stichen. Oelbildern, Trachtenskizzen, vergilb-

ten Theaterzetteln, Dramen- und Noten-Manu-

skripten steigen Erinnerungen an längst ver-

klungene Zeiten auf. Kleine Modelle veran-

schaulichen die Entwicklung der Bühnen-

beleuchtung vom Kienspan bis zu den

elektrischen Scheinwerfern. Ein Tanzschuh

der berühmten Fanny Elssler hat hier ebenso

seine Berechtigung wie das Kassenabrech-

nungsbuch des noch vom Wandertruppenwesen

herkommenden Carl Theophil Doebbelin und

die von Friedrich dem Großen mit hand-

schriftlichen Bemerkungen versehenen Blätter

mit Opernfigurinen. Aus prunkvollen Rah-

men blicken die Gesichter schöner Sängerin-

nen und Schauspielerinnen, die wie Jenny

Mittelrheinischer Meister um 1405:

Anbetender Ritter aus der Lorcher Kreuztragung

Das Kunstwerk des Monats:

Berlin, Deutsches Museum (Photo Schwarz)

Lind, Pauline Lucca und Lilli Lehmann Welt-

ruhm hatten. Und neben den Bildnissen ihrer

Berufskollegen, den Eckhof, Tichatschek. Mat-

kowsky usw. hängen auch die der Intendanten

Iffland, Graf Brühl, Küstner, Hülsen, welche

einstmals als leitende Männer über diese Welt

des Scheins geboten. Aus einer Vitrine schim-

mert das Weiß der Totenmaske des genialen

Ludwig Devrient (s. Abbildung), und aus dem

Nachlaß von Kainz stammt eine Büste Grill-

parzers. Modelle technischer Bühneneinrich-

tungen, Kostümfiguren, schöne Aquarellent-

würfe von Schinkel zur „Zauberflöte“ und

Kuriositäten, wie die einer mikrographischen

Darstellung des Schauspielhauses, stehen in

dieser bunten, im Bilde glücklich zur Veran-

schaulichung erhobenen Chronik ganz nahe

beisammen. Hans Zeeck

Holländische und

flämische Meister

Städtisches Museum, Eindhoven

Im van Abbe-Museum zu Eindhoven hat die

Fa. D. Katz-Dieren eine wichtige Ausstellung

niederländischer Gemälde des 16. und 17. Jahr-

hunderts sowie einiger Italiener und Spanier

— wie Gerini, Salviati, Tintoretto, Murillo

u. a. — eingerichtet, die wieder einmal den

Reichtum des holländischen Kunsthandels an

erstklassigen Werken aus der künstlerischen

Vergangenheit des Landes erkennen läßt. Von

den Frühniederländern findet man da einen

Dirk Bouts, Ecce Homo, ein interessantes

Kirmes-Bild des Höllenbrueghel und einen

Abschied Christi vom Meister von Delft. Die

Großmeister des 17. Jahrhunderts, Rubens,

Rembrandt und Frans Hals sind mit einer

Anzahl von Werken vertreten, letzterer mit

der ausgezeichneten „Fröhlichen Gesellschaft",

die aus englischem Privatbesitz stammt.

Landschaften von Avercamp, van de Capelle,

Cuyp, Goyen, Claes Hals, Aert van der Neer,

Potter, Salomon van Ruysdael (s. Abbil-

dung), Genrebilder und religiöse Dar-

stellungen von Boi, Brekelenkam, Brou-

wer, B. Fabritius, Pieter de Hooch, Ochter-

velt, Ostade, Steen und Terborch, um nur

einige Hauptstücke zu erwähnen, runden das

reiche und geschlossene Bild dieser Schau ab.

HANS BlIRGHARD

Farbstiche / Antiquitäten / China

Berlin W35, Victorlastr. 2 / Telefon: Lülzow B2 6380