KLEINE MITTEILUNGEN.

109

Berlin, Von dem Amerikanischen Hause und seiner

Ausstattung erzählte Prof. Julius Lessing in einem öffent-

lichen Vortrage, wel-

cher die fesselnde Aus-

stellung der im Licht-

hofe des Kunstgewer-

bemuseums vereinig-

ten Arbeiten aus Ame-

rika illustrirte und er-

gänzte. Das dargebo-

tene Bild transatlanti-

schen Kunstgewerbes

sei amerikanischer als

das, was man jenseits

des Ozeans an irgend

einer Stelle zusammen

finde. Denn die spe-

zifisch amerikanische

Richtung gehe dort

neben der Strömung

alter Kultur einher. Nach ande-

rer Richtung aber hat die Aus-

stellung eine Lücke: es fehlt

ihr der Rahmen, die Gesamtein-

richtung in Form und Farbe. Die

amerikanische kunstgewerbliche

Ausstellung in Chicago zeigte

ein keineswegs erfreuliches Bild;

es war daher nötig, zu den An-

käufen die Magazine von Chicago

und namentlich die von New

York aufzusuchen. Man wurde

auch dort immer wieder auf die

massenhaften Importe und Nach-

ahmungen europäischer Stücke

hingewiesen. Diese Waren ent-

sprachen mit ihrer überladenen

Vergoldung und Bemalung so

reent dem brüsken Geschmack

amerikanischer Parvenüs. So sind

auch schon die Salons der Dam-

pfer in den zu stark aufgetrage-

nen Ornamenten gehalten. Man

bekommt zuerst in den Magazi-

nen den Eindruck, wie etwa in

Brüssel, wo sich die Waren ähn-

lich zusammendrängen. Hinter

dieser Schicht aber entdeckt man

endlich eine ganz kolossale Fa-

brikation für den Massenbedarf,

die in die Millionen geht. Worin

liegt nun der generelle Unter-

schied der beiden Arten? In Bu-

ropa werden die Sachen aus

historischen Überlieferungen ab-

geleitet, die# wir ja auch nach

diesen Perioden benennen; sie

sind, wie ein Blick auf Thür-

einfassungen, Möbel etc. lehrt,

aus architektonischen Formen er-

wachsen. Amerika hingegen baut

aus dem momentanen Bedürfnis

heraus, und so entstehen Formen,

die wirklich lebensfähig sind und bei aller konstruktiven

Einfachheit weit mehr unserer Gegenwart entsprechen, als

eine auch noch so geschickte Repetition früherer Formen.

Die scheinbare Schmucklosigkeit empfindet man als etwas

Wertvolles und Woh-

liges gegenüber der

Schein -Architektur,

welche die Formen

des Pantheons und der

alten Patrizierhäuser

ohne weiteres auf un-

sere kleinbürgerlichen

Verhältnisse übertra-

gen hat. Als Ersatz

tritt dafür in Amerika

mit wunderbarer Kraft

die Farbe ein. Hier

ist besonders Japan

Lehrmeisterin gewe-

sen. Direktor Lessing

entwarf dann eine

lebendige Schilderung

des amerikanischen Hauses.

Sehr bemerkenswert ist, dass

dort alles offen gehalten

wird. Für unsere guten

schmiedeeisernen Thüren

war kein Bedürfnis vorhan-

den. Die Hausthür ist

doppelt, und die äußere be-

weglich. Das Glas, das bei

den Thüren verwandt wird,

hat die außerordentliche

Kunstverglasung gefördert.

Im Inneren hat das ameri-

kanische Haus so gut wie

gar keine Thüren; infolge

der Durchblicke erscheint

selbst ein kleines Haus als

geräumig; die Öffnungen,

an denen man Vorhänge

anbringt, sind nicht größer

als nötig ist. Die Thüren

haben keine Bedachung,

sondern eine einfache Ein-

rahmung. In Amerika sind

die Fenster von verschiede-

ner Breite, je nachdem man

in den einzelnen Räumen

mehr oder weniger Licht

braucht. Die Fenster wer-

den nicht verhängt; die

Unsitte, durch solche De-

korationen die Räume zu

verdunkeln, kommt bei uns

ja auch schon in Wegfall.

Wand und Decke werden

nicht bemalt, sondern ta-

pezirt mit den durch Ma-

schinenarbeit hergerich-

teten Stoffen. In einem

solchen Zimmer sind fast

gar keine Kastenmöbel und

keine Schränke; man hat

dafür einen Alkoven oder

bewahrt die Sachen hinter Verschlagen auf. Fast gar

keine Möbel gehen über Brusthöhe hinaus; auf Regale,

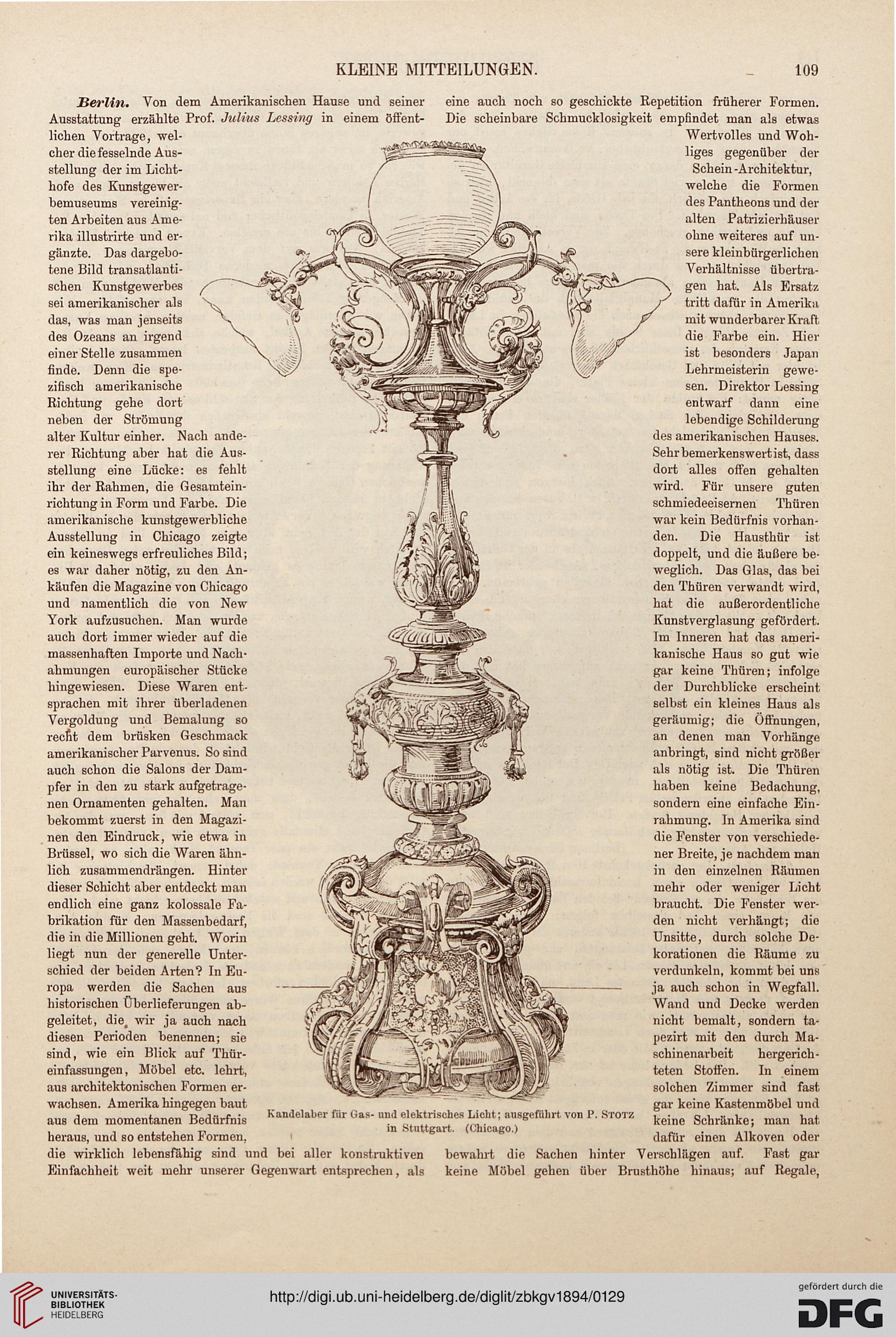

Kandelaber für Gas- und elektrisches Liebt; ausgeführt, von P. STOTZ

in Stuttgart. (Chicago.)

109

Berlin, Von dem Amerikanischen Hause und seiner

Ausstattung erzählte Prof. Julius Lessing in einem öffent-

lichen Vortrage, wel-

cher die fesselnde Aus-

stellung der im Licht-

hofe des Kunstgewer-

bemuseums vereinig-

ten Arbeiten aus Ame-

rika illustrirte und er-

gänzte. Das dargebo-

tene Bild transatlanti-

schen Kunstgewerbes

sei amerikanischer als

das, was man jenseits

des Ozeans an irgend

einer Stelle zusammen

finde. Denn die spe-

zifisch amerikanische

Richtung gehe dort

neben der Strömung

alter Kultur einher. Nach ande-

rer Richtung aber hat die Aus-

stellung eine Lücke: es fehlt

ihr der Rahmen, die Gesamtein-

richtung in Form und Farbe. Die

amerikanische kunstgewerbliche

Ausstellung in Chicago zeigte

ein keineswegs erfreuliches Bild;

es war daher nötig, zu den An-

käufen die Magazine von Chicago

und namentlich die von New

York aufzusuchen. Man wurde

auch dort immer wieder auf die

massenhaften Importe und Nach-

ahmungen europäischer Stücke

hingewiesen. Diese Waren ent-

sprachen mit ihrer überladenen

Vergoldung und Bemalung so

reent dem brüsken Geschmack

amerikanischer Parvenüs. So sind

auch schon die Salons der Dam-

pfer in den zu stark aufgetrage-

nen Ornamenten gehalten. Man

bekommt zuerst in den Magazi-

nen den Eindruck, wie etwa in

Brüssel, wo sich die Waren ähn-

lich zusammendrängen. Hinter

dieser Schicht aber entdeckt man

endlich eine ganz kolossale Fa-

brikation für den Massenbedarf,

die in die Millionen geht. Worin

liegt nun der generelle Unter-

schied der beiden Arten? In Bu-

ropa werden die Sachen aus

historischen Überlieferungen ab-

geleitet, die# wir ja auch nach

diesen Perioden benennen; sie

sind, wie ein Blick auf Thür-

einfassungen, Möbel etc. lehrt,

aus architektonischen Formen er-

wachsen. Amerika hingegen baut

aus dem momentanen Bedürfnis

heraus, und so entstehen Formen,

die wirklich lebensfähig sind und bei aller konstruktiven

Einfachheit weit mehr unserer Gegenwart entsprechen, als

eine auch noch so geschickte Repetition früherer Formen.

Die scheinbare Schmucklosigkeit empfindet man als etwas

Wertvolles und Woh-

liges gegenüber der

Schein -Architektur,

welche die Formen

des Pantheons und der

alten Patrizierhäuser

ohne weiteres auf un-

sere kleinbürgerlichen

Verhältnisse übertra-

gen hat. Als Ersatz

tritt dafür in Amerika

mit wunderbarer Kraft

die Farbe ein. Hier

ist besonders Japan

Lehrmeisterin gewe-

sen. Direktor Lessing

entwarf dann eine

lebendige Schilderung

des amerikanischen Hauses.

Sehr bemerkenswert ist, dass

dort alles offen gehalten

wird. Für unsere guten

schmiedeeisernen Thüren

war kein Bedürfnis vorhan-

den. Die Hausthür ist

doppelt, und die äußere be-

weglich. Das Glas, das bei

den Thüren verwandt wird,

hat die außerordentliche

Kunstverglasung gefördert.

Im Inneren hat das ameri-

kanische Haus so gut wie

gar keine Thüren; infolge

der Durchblicke erscheint

selbst ein kleines Haus als

geräumig; die Öffnungen,

an denen man Vorhänge

anbringt, sind nicht größer

als nötig ist. Die Thüren

haben keine Bedachung,

sondern eine einfache Ein-

rahmung. In Amerika sind

die Fenster von verschiede-

ner Breite, je nachdem man

in den einzelnen Räumen

mehr oder weniger Licht

braucht. Die Fenster wer-

den nicht verhängt; die

Unsitte, durch solche De-

korationen die Räume zu

verdunkeln, kommt bei uns

ja auch schon in Wegfall.

Wand und Decke werden

nicht bemalt, sondern ta-

pezirt mit den durch Ma-

schinenarbeit hergerich-

teten Stoffen. In einem

solchen Zimmer sind fast

gar keine Kastenmöbel und

keine Schränke; man hat

dafür einen Alkoven oder

bewahrt die Sachen hinter Verschlagen auf. Fast gar

keine Möbel gehen über Brusthöhe hinaus; auf Regale,

Kandelaber für Gas- und elektrisches Liebt; ausgeführt, von P. STOTZ

in Stuttgart. (Chicago.)