180

KLEINE MITTEILUNGEN.

zur Begrüßung oder zur geistigen Anregung des Gastes an-

gebracht zu werden pflegen. Wie bescheiden die Heraus-

geber selber von ihrer Leistung denken, bekündet der Schluss-

satz des Vorworts, der an Jan van Eyeks „Als ich kann"

erinnert: „Gewiss hat das Malerbuch seine Mängel. Zwei

Kunstgewerbler, ein Maler und ein Schriftsteller haben es

gemacht, so gut sie konnten. Sie sind für alle auf eine

Verbesserung abzielenden Mitteilungen dankbar und werden

gerne anlässlich einer Neuauflage darüber quittiren".

m *

iiniiiiii|liiHii»S^*:'^iiiii[[|lliiiiiiii!lllii[iiiiiill[ii

***.

s

iä

<-«g»->i!<-«$&Si

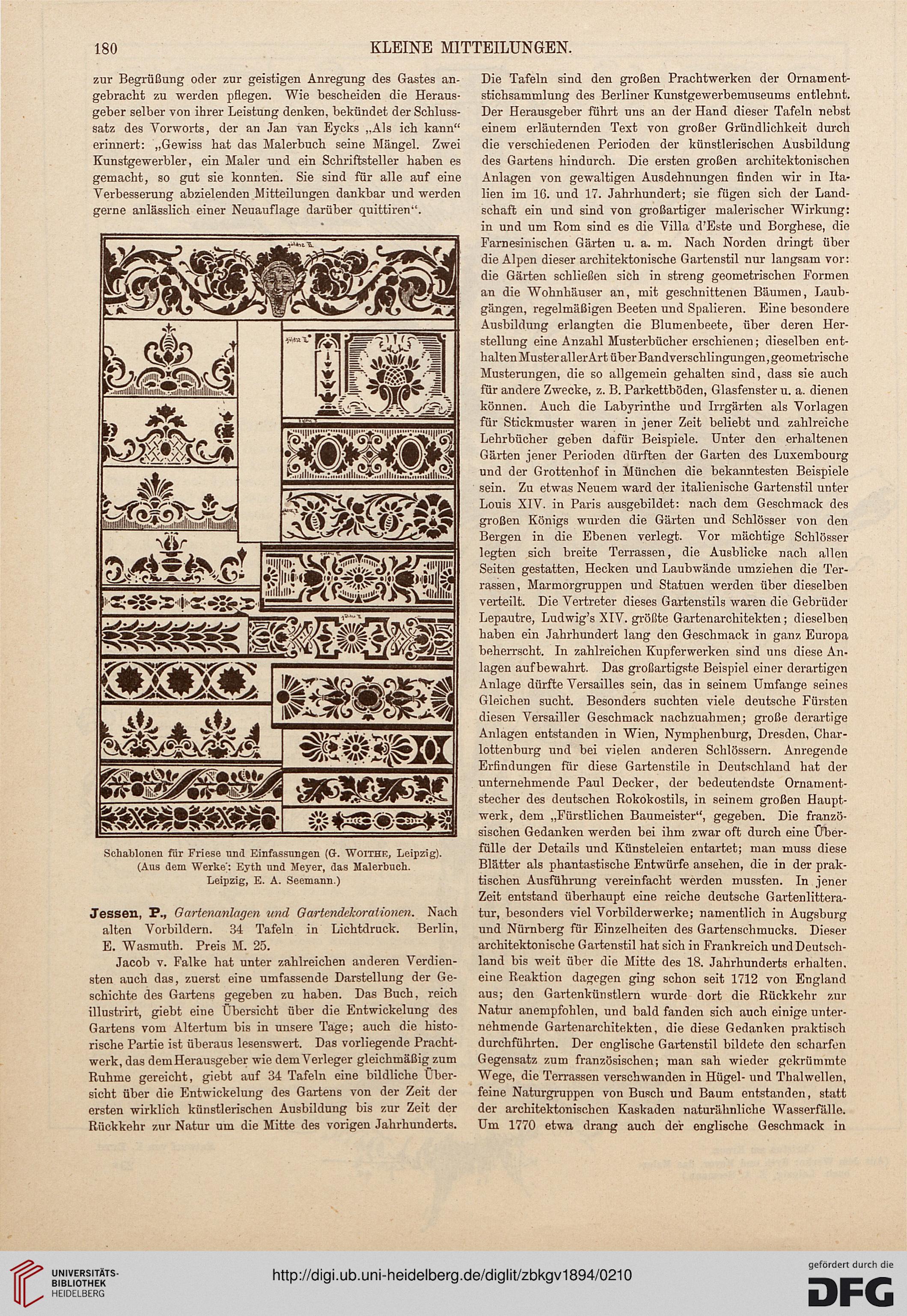

Schablonen für Friese und Einfassungen (G. Woithe, Leipzig).

(Aus dem Werke': Eyth und Meyer, das Malerbuch.

Leipzig, E. A. Seemann.)

Jessen, P., Gartenanlagcn und Gartendelcoraiionen. Nach

alten Vorbildern. 34 Tafeln in Lichtdruck. Berlin,

E. Wasmuth. Preis M. 25.

Jacob v. Falke hat unter zahlreichen anderen Verdien-

sten auch das, zuerst eine umfassende Darstellung der Ge-

schichte des Gartens gegeben zu haben. Das Buch, reich

illustrirt, giebt eine Übersicht über die Entwickelung des

Gartens vom Altertum bis in unsere Tage; auch die histo-

rische Partie ist überaus lesenswert. Das vorliegende Pracht-

werk, das dem Herausgeber wie dem Verleger gleichmäßig zum

Ruhme gereicht, giebt auf 34 Tafeln eine bildliche Über-

sicht über die Entwickelung des Gartens von der Zeit der

ersten wirklich künstlerischen Ausbildung bis zur Zeit der

Rückkehr zur Natur um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.

Die Tafeln sind den großen Prachtwerken der Omament-

stichsammlung des Berliner Kunstgewerbemuseums entlehnt.

Der Herausgeber führt uns an der Hand dieser Tafeln nebst

einem erläuternden Text von großer Gründlichkeit durch

die verschiedenen Perioden der künstlerischen Ausbildung

des Gartens hindurch. Die ersten großen architektonischen

Anlagen von gewaltigen Ausdehnungen finden wir in Ita-

lien im 16. und 17. Jahrhundert; sie fügen sich der Land-

schaft ein und sind von großartiger malerischer Wirkung:

in und um Rom sind es die Villa d'Este und Borghese, die

Farnesinischen Gärten u. a. m. Nach Norden dringt über

die Alpen dieser architektonische Gartenstil nur langsam vor:

die Gärten schließen sich in streng geometrischen Formen

an die Wohnhäuser an, mit geschnittenen Bäumen, Laub-

gängen, regelmäßigen Beeten und Spalieren. Eine besondere

Ausbildung erlangten die Blumenbeete, über deren Her-

stellung eine Anzahl Musterbücher erschienen; dieselben ent-

halten Muster aller Art über Bandverschlingungen, geometrische

Musterungen, die so allgemein gehalten sind, dass sie auch

für andere Zwecke, z. B. Parkettböden, Glasfenster u. a. dienen

können. Auch die Labyrinthe und Irrgärten als Vorlagen

für Stickmuster waren in jener Zeit beliebt und zahlreiche

Lehrbücher geben dafür Beispiele. Unter den erhaltenen

Gärten jener Perioden dürften der Garten des Luxembourg

und der Grottenhof in München die bekanntesten Beispiele

sein. Zu etwas Neuem ward der italienische Gartenstil unter

Louis XIV. in Paris ausgebildet: nach dem Geschmack des

großen Königs wurden die Gärten und Schlösser von den

Bergen in die Ebenen verlegt. Vor mächtige Schlösser

legten sich breite Terrassen, die Ausblicke nach allen

Seiten gestatten, Hecken und Laubwände umziehen die Ter-

rassen, Marmorgruppen und Statuen werden über dieselben

verteilt. Die Vertreter dieses Gartenstils waren die Gebrüder

Lepautre, Ludwig's XIV. größte Gartenarchitekten; dieselben

haben ein Jahrhundert lang den Geschmack in ganz Europa

beherrscht. In zahlreichen Kupferwerken sind uns diese An-

lagen aufbewahrt. Das großartigste Beispiel einer derartigen

Anlage dürfte Versailles sein, das in seinem Umfange seines

Gleichen sucht. Besonders suchten viele deutsche Fürsten

diesen Versailler Geschmack nachzuahmen; große derartige

Anlagen entstanden in Wien, Nymphenburg, Dresden, Char-

lottenburg und bei vielen anderen Schlössern. Anregende

Erfindungen für diese Gartenstile in Deutschland hat der

unternehmende Paul Decker, der bedeutendste Ornament-

stecher des deutschen Rokokostils, in seinem großen Haupt-

werk, dem „Fürstlichen Baumeister", gegeben. Die franzö-

sischen Gedanken werden bei ihm zwar oft durch eine Über-

fülle der Details und Künsteleien entartet; man muss diese

Blätter als phantastische Entwürfe ansehen, die in der prak-

tischen Ausführung vereinfacht werden mussten. In jener

Zeit entstand überhaupt eine reiche deutsche Gartenlittera-

tur, besonders viel Vorbilderwerke; namentlich in Augsburg

und Nürnberg für Einzelheiten des Gartenschmucks. Dieser

architektonische Gartenstil hat sich in Frankreich und Deutsch-

land bis weit über die Mitte des 18. Jahrhunderts erhalten,

eine Reaktion dagegen ging schon seit 1712 von England

aus; den Gartenkünstlern wurde dort die Rückkehr zur

Natur anempfohlen, und bald fanden sich auch einige unter-

nehmende Gartenarchitekten, die diese Gedanken praktisch

durchführten. Der englische Gartenstil bildete den scharfen

Gegensatz zum französischen; man sah wieder gekrümmte

Wege, die Terrassen verschwanden in Hügel- und Thalwellen,

feine Naturgruppen von Busch und Baum entstanden, statt

der architektonischen Kaskaden naturähnliche Wasserfälle.

Um 1770 etwa drang auch der englische Geschmack in

KLEINE MITTEILUNGEN.

zur Begrüßung oder zur geistigen Anregung des Gastes an-

gebracht zu werden pflegen. Wie bescheiden die Heraus-

geber selber von ihrer Leistung denken, bekündet der Schluss-

satz des Vorworts, der an Jan van Eyeks „Als ich kann"

erinnert: „Gewiss hat das Malerbuch seine Mängel. Zwei

Kunstgewerbler, ein Maler und ein Schriftsteller haben es

gemacht, so gut sie konnten. Sie sind für alle auf eine

Verbesserung abzielenden Mitteilungen dankbar und werden

gerne anlässlich einer Neuauflage darüber quittiren".

m *

iiniiiiii|liiHii»S^*:'^iiiii[[|lliiiiiiii!lllii[iiiiiill[ii

***.

s

iä

<-«g»->i!<-«$&Si

Schablonen für Friese und Einfassungen (G. Woithe, Leipzig).

(Aus dem Werke': Eyth und Meyer, das Malerbuch.

Leipzig, E. A. Seemann.)

Jessen, P., Gartenanlagcn und Gartendelcoraiionen. Nach

alten Vorbildern. 34 Tafeln in Lichtdruck. Berlin,

E. Wasmuth. Preis M. 25.

Jacob v. Falke hat unter zahlreichen anderen Verdien-

sten auch das, zuerst eine umfassende Darstellung der Ge-

schichte des Gartens gegeben zu haben. Das Buch, reich

illustrirt, giebt eine Übersicht über die Entwickelung des

Gartens vom Altertum bis in unsere Tage; auch die histo-

rische Partie ist überaus lesenswert. Das vorliegende Pracht-

werk, das dem Herausgeber wie dem Verleger gleichmäßig zum

Ruhme gereicht, giebt auf 34 Tafeln eine bildliche Über-

sicht über die Entwickelung des Gartens von der Zeit der

ersten wirklich künstlerischen Ausbildung bis zur Zeit der

Rückkehr zur Natur um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.

Die Tafeln sind den großen Prachtwerken der Omament-

stichsammlung des Berliner Kunstgewerbemuseums entlehnt.

Der Herausgeber führt uns an der Hand dieser Tafeln nebst

einem erläuternden Text von großer Gründlichkeit durch

die verschiedenen Perioden der künstlerischen Ausbildung

des Gartens hindurch. Die ersten großen architektonischen

Anlagen von gewaltigen Ausdehnungen finden wir in Ita-

lien im 16. und 17. Jahrhundert; sie fügen sich der Land-

schaft ein und sind von großartiger malerischer Wirkung:

in und um Rom sind es die Villa d'Este und Borghese, die

Farnesinischen Gärten u. a. m. Nach Norden dringt über

die Alpen dieser architektonische Gartenstil nur langsam vor:

die Gärten schließen sich in streng geometrischen Formen

an die Wohnhäuser an, mit geschnittenen Bäumen, Laub-

gängen, regelmäßigen Beeten und Spalieren. Eine besondere

Ausbildung erlangten die Blumenbeete, über deren Her-

stellung eine Anzahl Musterbücher erschienen; dieselben ent-

halten Muster aller Art über Bandverschlingungen, geometrische

Musterungen, die so allgemein gehalten sind, dass sie auch

für andere Zwecke, z. B. Parkettböden, Glasfenster u. a. dienen

können. Auch die Labyrinthe und Irrgärten als Vorlagen

für Stickmuster waren in jener Zeit beliebt und zahlreiche

Lehrbücher geben dafür Beispiele. Unter den erhaltenen

Gärten jener Perioden dürften der Garten des Luxembourg

und der Grottenhof in München die bekanntesten Beispiele

sein. Zu etwas Neuem ward der italienische Gartenstil unter

Louis XIV. in Paris ausgebildet: nach dem Geschmack des

großen Königs wurden die Gärten und Schlösser von den

Bergen in die Ebenen verlegt. Vor mächtige Schlösser

legten sich breite Terrassen, die Ausblicke nach allen

Seiten gestatten, Hecken und Laubwände umziehen die Ter-

rassen, Marmorgruppen und Statuen werden über dieselben

verteilt. Die Vertreter dieses Gartenstils waren die Gebrüder

Lepautre, Ludwig's XIV. größte Gartenarchitekten; dieselben

haben ein Jahrhundert lang den Geschmack in ganz Europa

beherrscht. In zahlreichen Kupferwerken sind uns diese An-

lagen aufbewahrt. Das großartigste Beispiel einer derartigen

Anlage dürfte Versailles sein, das in seinem Umfange seines

Gleichen sucht. Besonders suchten viele deutsche Fürsten

diesen Versailler Geschmack nachzuahmen; große derartige

Anlagen entstanden in Wien, Nymphenburg, Dresden, Char-

lottenburg und bei vielen anderen Schlössern. Anregende

Erfindungen für diese Gartenstile in Deutschland hat der

unternehmende Paul Decker, der bedeutendste Ornament-

stecher des deutschen Rokokostils, in seinem großen Haupt-

werk, dem „Fürstlichen Baumeister", gegeben. Die franzö-

sischen Gedanken werden bei ihm zwar oft durch eine Über-

fülle der Details und Künsteleien entartet; man muss diese

Blätter als phantastische Entwürfe ansehen, die in der prak-

tischen Ausführung vereinfacht werden mussten. In jener

Zeit entstand überhaupt eine reiche deutsche Gartenlittera-

tur, besonders viel Vorbilderwerke; namentlich in Augsburg

und Nürnberg für Einzelheiten des Gartenschmucks. Dieser

architektonische Gartenstil hat sich in Frankreich und Deutsch-

land bis weit über die Mitte des 18. Jahrhunderts erhalten,

eine Reaktion dagegen ging schon seit 1712 von England

aus; den Gartenkünstlern wurde dort die Rückkehr zur

Natur anempfohlen, und bald fanden sich auch einige unter-

nehmende Gartenarchitekten, die diese Gedanken praktisch

durchführten. Der englische Gartenstil bildete den scharfen

Gegensatz zum französischen; man sah wieder gekrümmte

Wege, die Terrassen verschwanden in Hügel- und Thalwellen,

feine Naturgruppen von Busch und Baum entstanden, statt

der architektonischen Kaskaden naturähnliche Wasserfälle.

Um 1770 etwa drang auch der englische Geschmack in