194

DAS HAMBURGISCHE MUSEUM FÜR KUNST UND GEWERBE.

und dazu zählt ja auch das Hamburger — diesen Zweig

der Keramik den in erster Eeihe auf die Pflege klassi-

scher Archäologie und Philologie gerichteten Museen

und Verwaltungen überlassen. Demgemäss ist auch der

Bestand griechischer und römischer Thongefäße im

Hamburger Museum nur klein, jedoch sind immerhin

die Hauptgattungen der edlen griechischen Formenwelt

daselbst vertreten. Besonders

anziehend ist, bei dieser wie bei

allen nachfolgenden Gruppen,

die jedesmalige eingehende

Schilderung des technischen

Verfahrens und der Darstellung

ihrer Beziehungen zu Vorlagen

aus andern Gebieten der Kunst.

Man merkt, wie sehr der Ver-

fasser darin bewandert ist, und

es wird kaum einen Abschnitt

geben, in welchem nicht Laie

und Fachmann immer noch et-

was herausfinden, das ihnen

neu und lehrreich sei. In dieser

Beziehung gewinnt der Brinck-

mannsche Führer in der That

die Bedeutung eines weit über

den Eahmen des Hamburger

Museums hinausgehenden aus-

gezeichneten Handbuches, auf

welches nicht nachdrücklich ge-

nug hingewiesen werden kann.

So auch bei dem nachfolgenden

Steinzeug, dem sog. „gres de

Flandres", das aber, wie man

weiß, in weitaus überwiegen-

der Mehrheit nicht flandrischen,

sondern niederrheinischen und

deutschen Ursprunges ist. Nie-

derrlieinisches Steinzeug von

Siegburg, Frechen, Höhr, Grenz-

hausen, Eaeren, ferner das von

Kreussen im Fichtelgebirge,

ging über die ganze Welt, und

der Name Ullner oder Eullner,

wie man von römischer Zeit

her die fabri ollarii in den

rheinischen Landen hieß, soll

dort noch heute nicht vergessen

sein. Es ist von besonderem Interesse, zu erfahren, dass das

Hamburger Museum aus einem sog. „Ullnervverk für

den hamburgischen Zug" eine kleine Schnelle mit dem

Wappen und der Unterschrift «DEE ■ ENGELANDES .

FAEEE • GESELSCHOP . IN • HAMBOECH • » aus dem

Jahre 1595 erlangt hat (s. S. 197 oben). Die Ableitung des

Wortes Uliner vom lat. Ollarius hätte S. 252 Erwähnung

finden können. Wichtiger aber ist der Vorschlag Brinck-

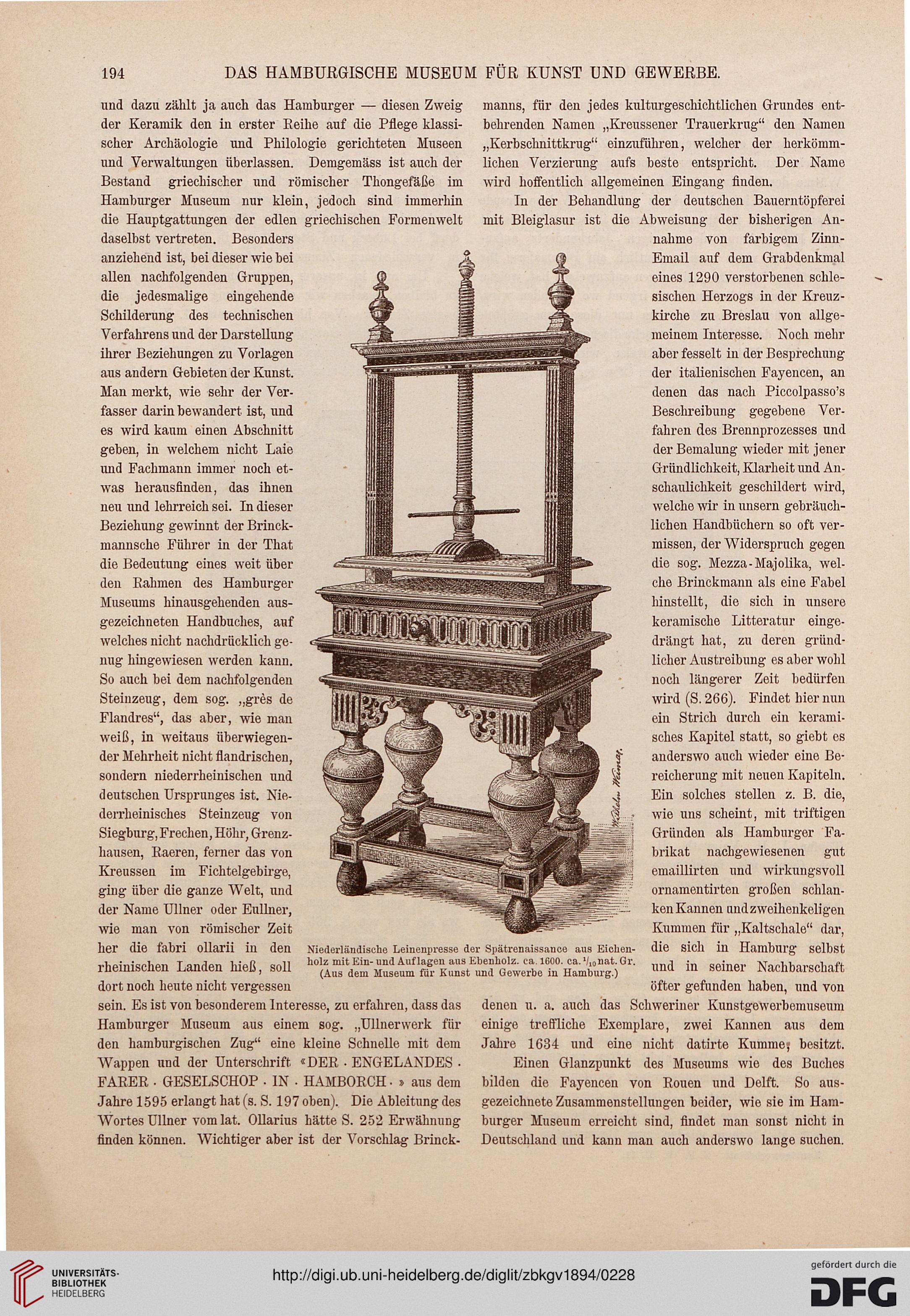

Niederländische Leinenpresse der Spätrenaissance aus Eichen-

holz mit Ein- und Auflagen aus Ebenholz, ca. 1600. ca. Vjouat. Gr.

(Aus dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.)

manns, für den jedes kulturgeschichtlichen Grundes ent-

behrenden Namen „Kreussener Trauerkrng" den Namen

„Kerbschnittkrug" einzuführen, welcher der herkömm-

lichen Verzierung aufs beste entspricht. Der Name

wird hoffentlich allgemeinen Eingang finden.

In der Behandlung der deutschen Bauerntöpferei

mit Bleiglasur ist die Abweisung der bisherigen An-

nahme von farbigem Zinn-

Email auf dem Grabdenkmal

eines 1290 verstorbenen schle-

sischen Herzogs in der Kreuz-

kirche zu Breslau von allge-

meinem Interesse. Noch mehr

aber fesselt in der Besprechung

der italienischen Fayencen, an

denen das nach Piccolpasso's

Beschreibung gegebene Ver-

fahren des Brennprozesses und

der Bemalung wieder mit jener

Gründlichkeit, Klarheit und An-

schaulichkeit geschildert wird,

welche wir in unsern gebräuch-

lichen Handbüchern so oft ver-

missen, der Widerspruch gegen

die sog. Mezza-Majolika, wel-

che Brinckmann als eine Fabel

hinstellt, die sich in unsere

keramische Litteratur einge-

drängt hat, zu deren gründ-

licher Austreibung es aber wohl

noch längerer Zeit bedürfen

wird (S. 266). Findet hier nun

ein Strich durch ein kerami-

sches Kapitel statt, so giebt es

anderswo auch wieder eine Be-

reicherung mit neuen Kapiteln.

Ein solches stellen z. B. die,

wie uns scheint, mit triftigen

Gründen als Hamburger Fa-

brikat nachgewiesenen gut

emaillirten und wirkungsvoll

ornamentirten großen schlan-

kenKannen undzweihenkeligen

Kummen für „Kaltschale" dar,

die sich in Hamburg selbst

und in seiner Nachbarschaft

öfter gefunden haben, und von

denen u. a. auch das Schweriner Kunstgewerbemuseum

einige treffliche Exemplare, zwei Kannen aus dem

1634 und eine nicht datirte Kumme; besitzt,

des Museums wie des Buches

Eouen und Delft. So aus-

wie sie im Ham-

Jahre 1634 und

Einen Glanzpunkt

bilden die Fayencen von

gezeichnete Zusammenstellungen beider.

burger Museum erreicht sind, findet man sonst nicht in

Deutschland und kann man auch anderswo lange suchen.

DAS HAMBURGISCHE MUSEUM FÜR KUNST UND GEWERBE.

und dazu zählt ja auch das Hamburger — diesen Zweig

der Keramik den in erster Eeihe auf die Pflege klassi-

scher Archäologie und Philologie gerichteten Museen

und Verwaltungen überlassen. Demgemäss ist auch der

Bestand griechischer und römischer Thongefäße im

Hamburger Museum nur klein, jedoch sind immerhin

die Hauptgattungen der edlen griechischen Formenwelt

daselbst vertreten. Besonders

anziehend ist, bei dieser wie bei

allen nachfolgenden Gruppen,

die jedesmalige eingehende

Schilderung des technischen

Verfahrens und der Darstellung

ihrer Beziehungen zu Vorlagen

aus andern Gebieten der Kunst.

Man merkt, wie sehr der Ver-

fasser darin bewandert ist, und

es wird kaum einen Abschnitt

geben, in welchem nicht Laie

und Fachmann immer noch et-

was herausfinden, das ihnen

neu und lehrreich sei. In dieser

Beziehung gewinnt der Brinck-

mannsche Führer in der That

die Bedeutung eines weit über

den Eahmen des Hamburger

Museums hinausgehenden aus-

gezeichneten Handbuches, auf

welches nicht nachdrücklich ge-

nug hingewiesen werden kann.

So auch bei dem nachfolgenden

Steinzeug, dem sog. „gres de

Flandres", das aber, wie man

weiß, in weitaus überwiegen-

der Mehrheit nicht flandrischen,

sondern niederrheinischen und

deutschen Ursprunges ist. Nie-

derrlieinisches Steinzeug von

Siegburg, Frechen, Höhr, Grenz-

hausen, Eaeren, ferner das von

Kreussen im Fichtelgebirge,

ging über die ganze Welt, und

der Name Ullner oder Eullner,

wie man von römischer Zeit

her die fabri ollarii in den

rheinischen Landen hieß, soll

dort noch heute nicht vergessen

sein. Es ist von besonderem Interesse, zu erfahren, dass das

Hamburger Museum aus einem sog. „Ullnervverk für

den hamburgischen Zug" eine kleine Schnelle mit dem

Wappen und der Unterschrift «DEE ■ ENGELANDES .

FAEEE • GESELSCHOP . IN • HAMBOECH • » aus dem

Jahre 1595 erlangt hat (s. S. 197 oben). Die Ableitung des

Wortes Uliner vom lat. Ollarius hätte S. 252 Erwähnung

finden können. Wichtiger aber ist der Vorschlag Brinck-

Niederländische Leinenpresse der Spätrenaissance aus Eichen-

holz mit Ein- und Auflagen aus Ebenholz, ca. 1600. ca. Vjouat. Gr.

(Aus dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.)

manns, für den jedes kulturgeschichtlichen Grundes ent-

behrenden Namen „Kreussener Trauerkrng" den Namen

„Kerbschnittkrug" einzuführen, welcher der herkömm-

lichen Verzierung aufs beste entspricht. Der Name

wird hoffentlich allgemeinen Eingang finden.

In der Behandlung der deutschen Bauerntöpferei

mit Bleiglasur ist die Abweisung der bisherigen An-

nahme von farbigem Zinn-

Email auf dem Grabdenkmal

eines 1290 verstorbenen schle-

sischen Herzogs in der Kreuz-

kirche zu Breslau von allge-

meinem Interesse. Noch mehr

aber fesselt in der Besprechung

der italienischen Fayencen, an

denen das nach Piccolpasso's

Beschreibung gegebene Ver-

fahren des Brennprozesses und

der Bemalung wieder mit jener

Gründlichkeit, Klarheit und An-

schaulichkeit geschildert wird,

welche wir in unsern gebräuch-

lichen Handbüchern so oft ver-

missen, der Widerspruch gegen

die sog. Mezza-Majolika, wel-

che Brinckmann als eine Fabel

hinstellt, die sich in unsere

keramische Litteratur einge-

drängt hat, zu deren gründ-

licher Austreibung es aber wohl

noch längerer Zeit bedürfen

wird (S. 266). Findet hier nun

ein Strich durch ein kerami-

sches Kapitel statt, so giebt es

anderswo auch wieder eine Be-

reicherung mit neuen Kapiteln.

Ein solches stellen z. B. die,

wie uns scheint, mit triftigen

Gründen als Hamburger Fa-

brikat nachgewiesenen gut

emaillirten und wirkungsvoll

ornamentirten großen schlan-

kenKannen undzweihenkeligen

Kummen für „Kaltschale" dar,

die sich in Hamburg selbst

und in seiner Nachbarschaft

öfter gefunden haben, und von

denen u. a. auch das Schweriner Kunstgewerbemuseum

einige treffliche Exemplare, zwei Kannen aus dem

1634 und eine nicht datirte Kumme; besitzt,

des Museums wie des Buches

Eouen und Delft. So aus-

wie sie im Ham-

Jahre 1634 und

Einen Glanzpunkt

bilden die Fayencen von

gezeichnete Zusammenstellungen beider.

burger Museum erreicht sind, findet man sonst nicht in

Deutschland und kann man auch anderswo lange suchen.