DAS HAMBURGISCHE MUSEUM FÜR KUNST UND GEWERBE.

197

Zeilen zur Geltung zu bringen weiß. Ein

anziehendes Kapitel dieser Art ist das von

Nymphenburg. Die einzige Fabrik, wel-

che die lebensgefährlichen Sandbänke des

klassizirenden Zopfes und des daraus her-

vorgehenden, an sich selbstverständlich

nicht gering zu achtenden Neohellenismus

mit Hülfe bedeutender Kräfte und Mittel

glücklich überwunden und sich zu wirklich

ganz hervorragenden Leistungen wieder

empor geschwungen hat, ist die König-

liche Porzellan-Manufactur zu Berlin. Um

so weniger wird es die verdienten Leiter

derselben verdrießen, wenn auf S. 441

ein paar auf gewisse Farbenakkorde und

besonders auf Zusammenstellungen des

feinen alten Berliner Eisen- und Bosen-

rot gerichtete Wünsche ausgesprochen

werden, deren Erfüllung nur dazu bei-

tragen wird, alte Lorbeeren im Euhmes-

kranze der Fabrik wieder aufzufrischen.

Dass übrigens auch fremde Verdienste

allerjüngster Zeit nicht vergessen werden,

beweist die Würdigung der Leistungen

Salvetats in Sevres mit einer neuen kaolin-

haltigen Masse, welche bei weicher Glasur

eine der alten päte tendre ähnliche Far-

benbehandlung zeigt, sowie der seit eini-

ger Zeit ebendaselbst erzielten pracht-

vollen farbigen Glasuren im Charakter

chinesischer „porcelaines flambees".

Ein interessanter Bestand des Ham-

burger Museums sind sechs Modelle aus

rotem Wachs auf Schieferplatten, die

der Hand des Louis Simon Boizot zu-

geschrieben werden und die, wie man

an einem Dutzend solcher (auch die

Nachbildungen nach den Hamburger

Originalen in sich schließenden) Sevres-

platten im Schweriner Museum sehen

kann, dazu bestimmt waren, in Weiß

auf blauem Grunde ausgeführt zu wer-

den und damit etwas in äußerer Er-

scheinung der Jasper-Masse Wedgwoods

Entsprechendes hervorzubringen. Doch

fehlt, wie es ja beim Porzellan über-

haupt nicht erreicht worden ist, die

Färbung in der Masse, welche Wedg-

wood seinem Steingut zu geben wusste.

Dagegen überbietet die Feinheit und

Schönheit dieser französischen Beliefs

alles, was jemals von Flaxman und

anderen Modelleuren in der englischen

Etruria geleistet worden. Dennoch ge-

lang es dieser Etruria und ihren Schwes-

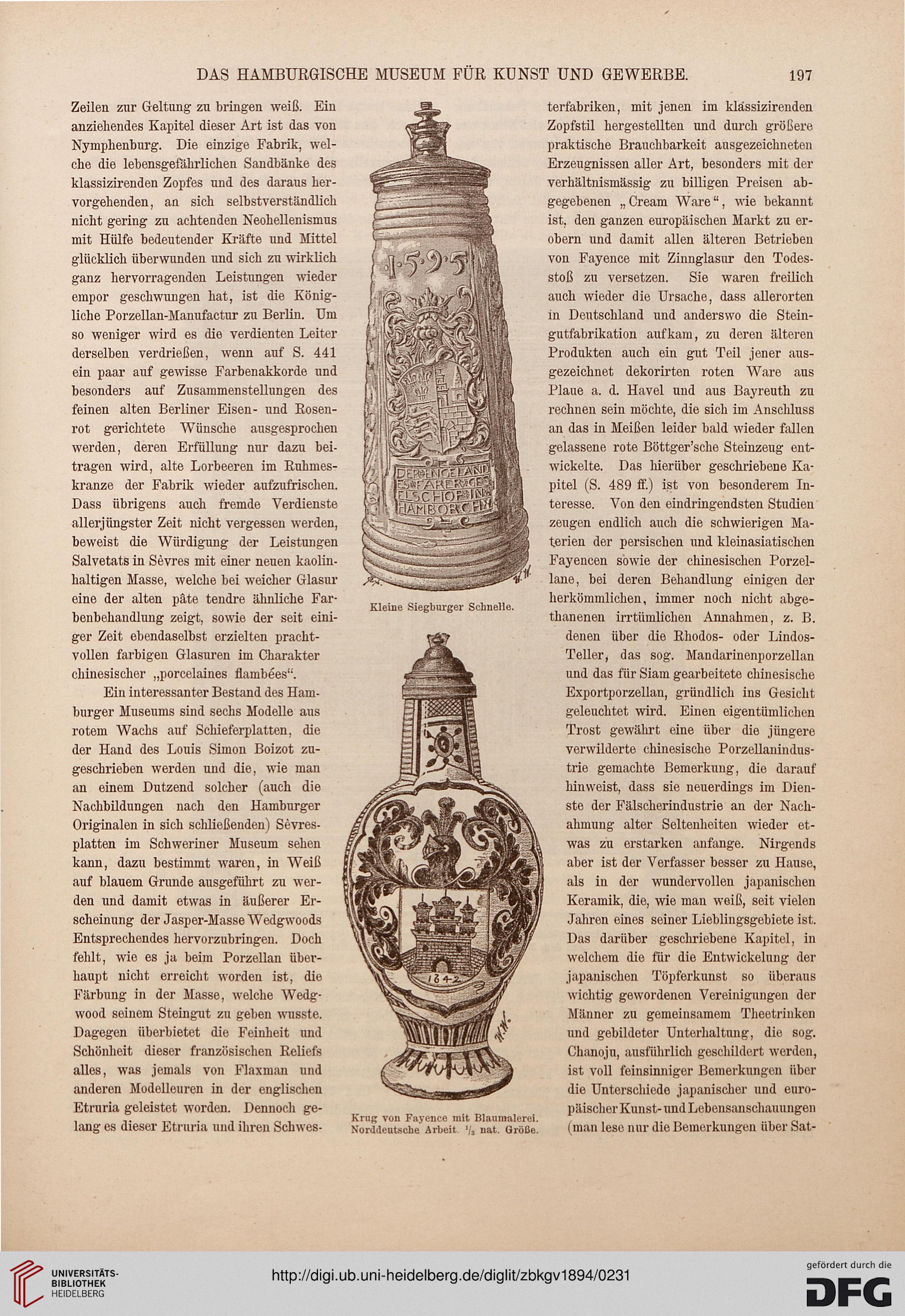

Kleine Siegburger Schnelle.

Krug von Fayence mit Blaumalerei.

Norddeutsche Arbeit, >/a nat. Größe.

terfabriken, mit jenen im klassizirenden

Zopfstil hergestellten und durch größere

praktische Brauchbarkeit ausgezeichneten

Erzeugnissen aller Art, besonders mit der

verhältnismässig zu billigen Preisen ab-

gegebenen „Cream Ware", wie bekannt

ist, den ganzen europäischen Markt zu er-

obern und damit allen älteren Betrieben

von Fayence mit Zinnglasur den Todes-

stoß zu versetzen. Sie waren freilich

auch wieder die Ursache, dass allerorten

in Deutschland und anderswo die Stein-

gutfabrikation aufkam, zu deren älteren

Produkten auch ein gut Teil jener aus-

gezeichnet dekorirten roten Ware aus

Flaue a. d. Havel und aus Bayreuth zu

rechnen sein möchte, die sich im Anschluss

an das in Meißen leider bald wieder fallen

gelassene rote Böttger'sche Steinzeug ent-

wickelte. Das hierüber geschriebene Ka-

pitel (S. 489 ff.) ist von besonderem In-

teresse. Von den eindringendsten Studien

zeugen endlich auch die schwierigen Ma-

terien der persischen und kleinasiatischen

Fayencen sowie der chinesischen Porzel-

lane, bei deren Behandlung einigen der

herkömmlichen, immer noch nicht abge-

thanenen irrtümlichen Annahmen, z. B.

denen über die Rhodos- oder Lindos-

Teller, das sog. Mandarinenporzellan

und das für Siam gearbeitete chinesische

Exportporzellan, gründlich ins Gesicht

geleuchtet wird. Einen eigentümlichen

Trost gewährt eine über die jüngere

verwilderte chinesische Porzellanindus-

trie gemachte Bemerkung, die darauf

hinweist, dass sie neuerdings im Dien-

ste der Fälscherindustrie an der Nach-

ahmung alter Seltenheiten wieder et-

was zu erstarken anfange. Nirgends

aber ist der Verfasser besser zu Hause,

als in der wundervollen japanischen

Keramik, die, wie man weiß, seit vielen

Jahren eines seiner Lieblingsgebiete ist.

Das darüber geschriebene Kapitel, in

welchem die für die Entwickelung der

japanischen Töpferkunst so überaus

wichtig gewordenen Vereinigungen der

Männer zu gemeinsamem Theetrinken

und gebildeter Unterhaltung, die sog.

Chanoju, ausführlich geschildert werden,

ist voll feinsinniger Bemerkungen über

die Unterschiede japanischer und euro-

päischer Kunst- und Lebensanschauungen

(man lese nur die Bemerkungen über Sat-

197

Zeilen zur Geltung zu bringen weiß. Ein

anziehendes Kapitel dieser Art ist das von

Nymphenburg. Die einzige Fabrik, wel-

che die lebensgefährlichen Sandbänke des

klassizirenden Zopfes und des daraus her-

vorgehenden, an sich selbstverständlich

nicht gering zu achtenden Neohellenismus

mit Hülfe bedeutender Kräfte und Mittel

glücklich überwunden und sich zu wirklich

ganz hervorragenden Leistungen wieder

empor geschwungen hat, ist die König-

liche Porzellan-Manufactur zu Berlin. Um

so weniger wird es die verdienten Leiter

derselben verdrießen, wenn auf S. 441

ein paar auf gewisse Farbenakkorde und

besonders auf Zusammenstellungen des

feinen alten Berliner Eisen- und Bosen-

rot gerichtete Wünsche ausgesprochen

werden, deren Erfüllung nur dazu bei-

tragen wird, alte Lorbeeren im Euhmes-

kranze der Fabrik wieder aufzufrischen.

Dass übrigens auch fremde Verdienste

allerjüngster Zeit nicht vergessen werden,

beweist die Würdigung der Leistungen

Salvetats in Sevres mit einer neuen kaolin-

haltigen Masse, welche bei weicher Glasur

eine der alten päte tendre ähnliche Far-

benbehandlung zeigt, sowie der seit eini-

ger Zeit ebendaselbst erzielten pracht-

vollen farbigen Glasuren im Charakter

chinesischer „porcelaines flambees".

Ein interessanter Bestand des Ham-

burger Museums sind sechs Modelle aus

rotem Wachs auf Schieferplatten, die

der Hand des Louis Simon Boizot zu-

geschrieben werden und die, wie man

an einem Dutzend solcher (auch die

Nachbildungen nach den Hamburger

Originalen in sich schließenden) Sevres-

platten im Schweriner Museum sehen

kann, dazu bestimmt waren, in Weiß

auf blauem Grunde ausgeführt zu wer-

den und damit etwas in äußerer Er-

scheinung der Jasper-Masse Wedgwoods

Entsprechendes hervorzubringen. Doch

fehlt, wie es ja beim Porzellan über-

haupt nicht erreicht worden ist, die

Färbung in der Masse, welche Wedg-

wood seinem Steingut zu geben wusste.

Dagegen überbietet die Feinheit und

Schönheit dieser französischen Beliefs

alles, was jemals von Flaxman und

anderen Modelleuren in der englischen

Etruria geleistet worden. Dennoch ge-

lang es dieser Etruria und ihren Schwes-

Kleine Siegburger Schnelle.

Krug von Fayence mit Blaumalerei.

Norddeutsche Arbeit, >/a nat. Größe.

terfabriken, mit jenen im klassizirenden

Zopfstil hergestellten und durch größere

praktische Brauchbarkeit ausgezeichneten

Erzeugnissen aller Art, besonders mit der

verhältnismässig zu billigen Preisen ab-

gegebenen „Cream Ware", wie bekannt

ist, den ganzen europäischen Markt zu er-

obern und damit allen älteren Betrieben

von Fayence mit Zinnglasur den Todes-

stoß zu versetzen. Sie waren freilich

auch wieder die Ursache, dass allerorten

in Deutschland und anderswo die Stein-

gutfabrikation aufkam, zu deren älteren

Produkten auch ein gut Teil jener aus-

gezeichnet dekorirten roten Ware aus

Flaue a. d. Havel und aus Bayreuth zu

rechnen sein möchte, die sich im Anschluss

an das in Meißen leider bald wieder fallen

gelassene rote Böttger'sche Steinzeug ent-

wickelte. Das hierüber geschriebene Ka-

pitel (S. 489 ff.) ist von besonderem In-

teresse. Von den eindringendsten Studien

zeugen endlich auch die schwierigen Ma-

terien der persischen und kleinasiatischen

Fayencen sowie der chinesischen Porzel-

lane, bei deren Behandlung einigen der

herkömmlichen, immer noch nicht abge-

thanenen irrtümlichen Annahmen, z. B.

denen über die Rhodos- oder Lindos-

Teller, das sog. Mandarinenporzellan

und das für Siam gearbeitete chinesische

Exportporzellan, gründlich ins Gesicht

geleuchtet wird. Einen eigentümlichen

Trost gewährt eine über die jüngere

verwilderte chinesische Porzellanindus-

trie gemachte Bemerkung, die darauf

hinweist, dass sie neuerdings im Dien-

ste der Fälscherindustrie an der Nach-

ahmung alter Seltenheiten wieder et-

was zu erstarken anfange. Nirgends

aber ist der Verfasser besser zu Hause,

als in der wundervollen japanischen

Keramik, die, wie man weiß, seit vielen

Jahren eines seiner Lieblingsgebiete ist.

Das darüber geschriebene Kapitel, in

welchem die für die Entwickelung der

japanischen Töpferkunst so überaus

wichtig gewordenen Vereinigungen der

Männer zu gemeinsamem Theetrinken

und gebildeter Unterhaltung, die sog.

Chanoju, ausführlich geschildert werden,

ist voll feinsinniger Bemerkungen über

die Unterschiede japanischer und euro-

päischer Kunst- und Lebensanschauungen

(man lese nur die Bemerkungen über Sat-