DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS. 213

ner kostspieliger Bauten waren die bisher veraus-

gabten Mittel vollständig gedeckt.

In diesem blühenden Zustande konnte sich die

Fabrik nur wenige Jahre erhalten. Die Ungunst

der Weltlage machte sich auch hier fühlbar; in

den neunziger Jahren gelang es nicht mehr, Über-

schüsse zu erzielen; bald waren die Ausgaben größer

als die Einnahmen. Nächstdem wirkten aber auf

den Verkauf die im Verlaufe

weniger Jahre mehrfach wech-

selnden Geschmacksänderun-

gen höchst ungünstig ein.

Wiederholt klagte Müller,

dass die alten, schönen For-

men, welche von den besten

Künstlern der Fabrik herge-

stellt waren, veraltet und un-

verkäuflich seien. Die gro-

ßen Bestellungen und An-

käufe hätten aufgehört, und

das Interesse für die Fabrik

sei erkaltet. Selbst der Hof

wäre nicht einmal im Besitze

eines einzigen von der Fabrik

hergestellten Speisezeugs. Da-

mals wurde fast nur noch die

gewöhnlichere Gebrauchsware

gekauft. Man wusste mit-

unter nicht, womit die Bunt-

maler zu beschäftigen seien.

Zur Beseitigung dieser

drohenden Lage wurde eine

Untersuchungskommission

eingesetzt. Im Jahre 1793

berichtete diese, dass das La-

ger zu groß wäre. Zur Räu-

mung schlug Müller Auktio-

nen vor, die dasselbe zu Zei-

ten zwar gute, im ganzen

aber ebenso ungünstige Er-

gebnis wie anderswo hatten.

128 Arbeiter, darunter ein

der Fabrik. Den Hauptgrund der gedrückten Lage

schien die Kommission in der zu großen Bevor-

zugung der künstlerisch ausgeführten Porzellane

zu sehen. Die von Anfang an erhobene Forderung,

dass der Hauptwert auf gutes, blaugemaltes Ge-

brauchsgeschirr zu legen sei, müsse jetzt durchge-

führt werden; Luxusgegenstände seien möglichst

nur auf Bestellung herzustellen. Müller wider-

sprach lebhaft: man würde nicht nur die besten,

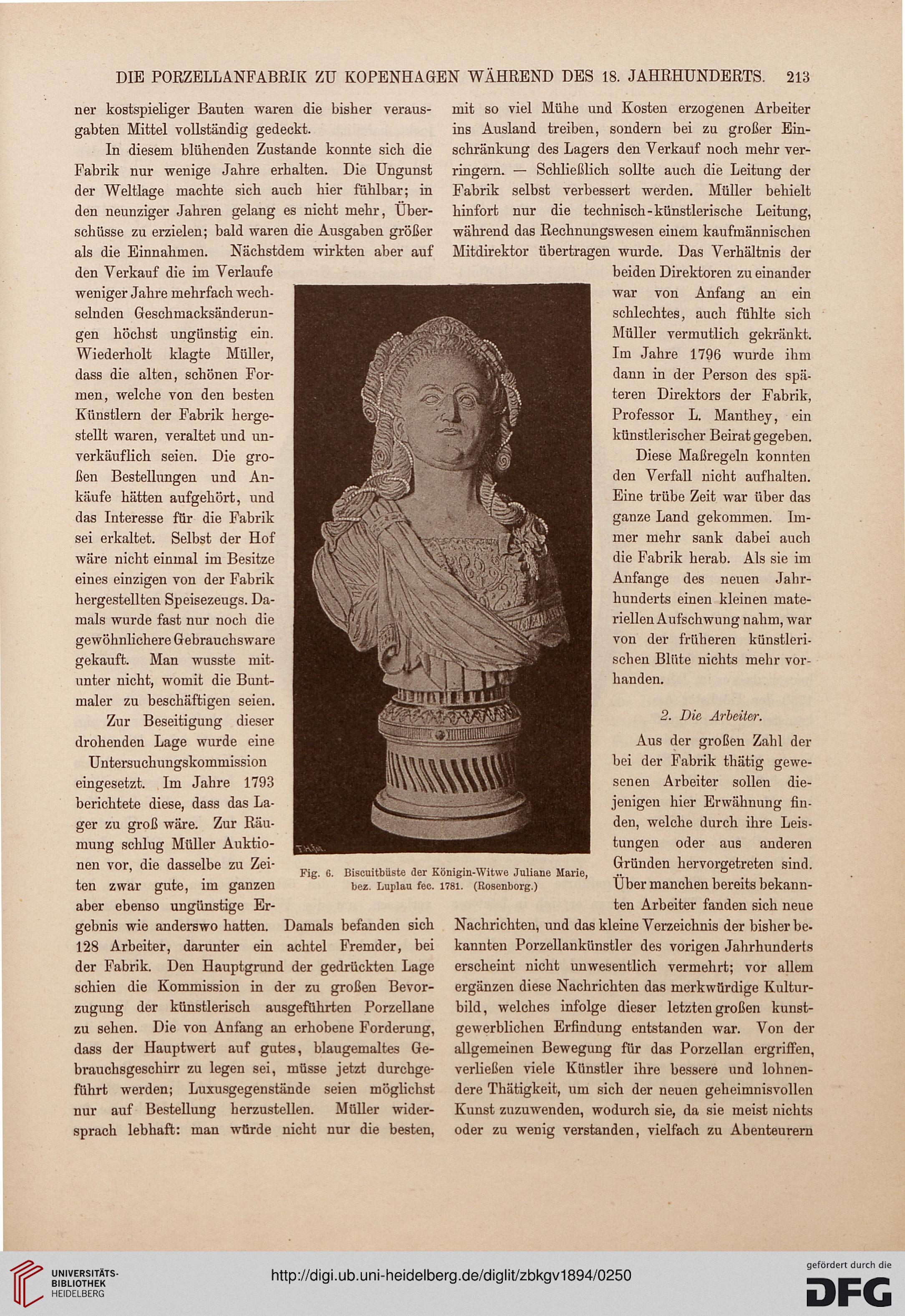

Fig. 6.

Damals befanden sich

achtel Fremder, bei

mit so viel Mühe und Kosten erzogenen Arbeiter

ins Ausland treiben, sondern bei zu großer Ein-

schränkung des Lagers den Verkauf noch mehr ver-

ringern. — Schließlich sollte auch die Leitung der

Fabrik selbst verbessert werden. Müller behielt

hinfort nur die technisch-künstlerische Leitung,

während das Rechnungswesen einem kaufmännischen

Mitdirektor übertragen wurde. Das Verhältnis der

beiden Direktoren zu einander

war von Anfang an ein

schlechtes, auch fühlte sich

Müller vermutlich gekränkt.

Im Jahre 1796 wurde ihm

dann in der Person des spä-

teren Direktors der Fabrik,

Professor L. Manthey, ein

künstlerischer Beirat gegeben.

Diese Maßregeln konnten

den Verfall nicht aufhalten.

Eine trübe Zeit war über das

ganze Land gekommen. Im-

mer mehr sank dabei auch

die Fabrik herab. Als sie im

Anfange des neuen Jahr-

hunderts einen kleinen mate-

riellen Aufschwung nahm, war

von der früheren künstleri-

schen Blüte nichts mehr vor-

handen.

2. Die Arbeiter.

Aus der großen Zahl der

bei der Fabrik thätig gewe-

senen Arbeiter sollen die-

jenigen hier Erwähnung fin-

den, welche durch ihre Leis-

tungen oder aus anderen

Gründen hervorgetreten sind.

Über manchen bereits bekann-

ten Arbeiter fanden sich neue

Nachrichten, und das kleine Verzeichnis der bisher be-

kannten Porzellankünstler des vorigen Jahrhunderts

erscheint nicht unwesentlich vermehrt; vor allem

ergänzen diese Nachrichten das merkwürdige Kultur-

bild, welches infolge dieser letzten großen kunst-

gewerblichen Erfindung entstanden war. Von der

allgemeinen Bewegung für das Porzellan ergriffen,

verließen viele Künstler ihre bessere und lohnen-

dere Thätigkeit, um sich der neuen geheimnisvollen

Kunst zuzuwenden, wodurch sie, da sie meist nichts

oder zu wenig verstanden, vielfach zu Abenteurern

Biscuitbüste der Königin-Witwe Juliane Marie,

bez. Luplau fee. 1781. (Rosenborg.)

ner kostspieliger Bauten waren die bisher veraus-

gabten Mittel vollständig gedeckt.

In diesem blühenden Zustande konnte sich die

Fabrik nur wenige Jahre erhalten. Die Ungunst

der Weltlage machte sich auch hier fühlbar; in

den neunziger Jahren gelang es nicht mehr, Über-

schüsse zu erzielen; bald waren die Ausgaben größer

als die Einnahmen. Nächstdem wirkten aber auf

den Verkauf die im Verlaufe

weniger Jahre mehrfach wech-

selnden Geschmacksänderun-

gen höchst ungünstig ein.

Wiederholt klagte Müller,

dass die alten, schönen For-

men, welche von den besten

Künstlern der Fabrik herge-

stellt waren, veraltet und un-

verkäuflich seien. Die gro-

ßen Bestellungen und An-

käufe hätten aufgehört, und

das Interesse für die Fabrik

sei erkaltet. Selbst der Hof

wäre nicht einmal im Besitze

eines einzigen von der Fabrik

hergestellten Speisezeugs. Da-

mals wurde fast nur noch die

gewöhnlichere Gebrauchsware

gekauft. Man wusste mit-

unter nicht, womit die Bunt-

maler zu beschäftigen seien.

Zur Beseitigung dieser

drohenden Lage wurde eine

Untersuchungskommission

eingesetzt. Im Jahre 1793

berichtete diese, dass das La-

ger zu groß wäre. Zur Räu-

mung schlug Müller Auktio-

nen vor, die dasselbe zu Zei-

ten zwar gute, im ganzen

aber ebenso ungünstige Er-

gebnis wie anderswo hatten.

128 Arbeiter, darunter ein

der Fabrik. Den Hauptgrund der gedrückten Lage

schien die Kommission in der zu großen Bevor-

zugung der künstlerisch ausgeführten Porzellane

zu sehen. Die von Anfang an erhobene Forderung,

dass der Hauptwert auf gutes, blaugemaltes Ge-

brauchsgeschirr zu legen sei, müsse jetzt durchge-

führt werden; Luxusgegenstände seien möglichst

nur auf Bestellung herzustellen. Müller wider-

sprach lebhaft: man würde nicht nur die besten,

Fig. 6.

Damals befanden sich

achtel Fremder, bei

mit so viel Mühe und Kosten erzogenen Arbeiter

ins Ausland treiben, sondern bei zu großer Ein-

schränkung des Lagers den Verkauf noch mehr ver-

ringern. — Schließlich sollte auch die Leitung der

Fabrik selbst verbessert werden. Müller behielt

hinfort nur die technisch-künstlerische Leitung,

während das Rechnungswesen einem kaufmännischen

Mitdirektor übertragen wurde. Das Verhältnis der

beiden Direktoren zu einander

war von Anfang an ein

schlechtes, auch fühlte sich

Müller vermutlich gekränkt.

Im Jahre 1796 wurde ihm

dann in der Person des spä-

teren Direktors der Fabrik,

Professor L. Manthey, ein

künstlerischer Beirat gegeben.

Diese Maßregeln konnten

den Verfall nicht aufhalten.

Eine trübe Zeit war über das

ganze Land gekommen. Im-

mer mehr sank dabei auch

die Fabrik herab. Als sie im

Anfange des neuen Jahr-

hunderts einen kleinen mate-

riellen Aufschwung nahm, war

von der früheren künstleri-

schen Blüte nichts mehr vor-

handen.

2. Die Arbeiter.

Aus der großen Zahl der

bei der Fabrik thätig gewe-

senen Arbeiter sollen die-

jenigen hier Erwähnung fin-

den, welche durch ihre Leis-

tungen oder aus anderen

Gründen hervorgetreten sind.

Über manchen bereits bekann-

ten Arbeiter fanden sich neue

Nachrichten, und das kleine Verzeichnis der bisher be-

kannten Porzellankünstler des vorigen Jahrhunderts

erscheint nicht unwesentlich vermehrt; vor allem

ergänzen diese Nachrichten das merkwürdige Kultur-

bild, welches infolge dieser letzten großen kunst-

gewerblichen Erfindung entstanden war. Von der

allgemeinen Bewegung für das Porzellan ergriffen,

verließen viele Künstler ihre bessere und lohnen-

dere Thätigkeit, um sich der neuen geheimnisvollen

Kunst zuzuwenden, wodurch sie, da sie meist nichts

oder zu wenig verstanden, vielfach zu Abenteurern

Biscuitbüste der Königin-Witwe Juliane Marie,

bez. Luplau fee. 1781. (Rosenborg.)