DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS. 217

fall, wurde Stuckarbeiter, dann Theaterstatist und

starb zuletzt verarmt und verkommen.

Im Jahre 1780 gewann man die drei Buntmaler

der Berliner Manufaktur für die Fabrik. Nur schwer

scheint man sich nach den bisherigen Erfahrungen

zu dieser notwendig gewordenen Berufung ent-

schlossen zu haben. Die drei Maler sollten bei stück-

weiser Bezahlung ihrer Arbeiten und freier Reise

einen monatlichen Lohn von 6 Louisd'or gleich rund

100 Mark erhalten.

Als der tüchtigste von den Berlinern, ja als

einer der besten Künstler der Fabrik erwies sich

bald der Maler Peter H. B. Lehmann. In kurzem

war er der Vertrauensmann des Vorstandes wie der

Arbeiter, und 1792 wurde er mit Rück-

sicht auf seine Kenntnisse in der rich-

tigen Verwendung der Farben und seine

sorgfältige Arbeit zum Aufseher über

die übrigen Maler gestellt, 1795 auch

zum Zeichenmeister ernannt. Damit war

ihm die Leitung der künstlerischen Be-

malung des Porzellans übertragen; außer-

dem hatte er die Lehrlinge zu unter-

weisen und Entwürfe für die Bestellungen

von Kunstliebhabern zu machen. Mit

470 Rd. jährlich bezog er später von

allen Künstlern das größte Gehalt.

Sein besonderes Fach waren Landschaf-

ten mit Figuren und Vögeln, doch malte

er auch Blumen und Ornamente. Leh-

mann war 1752 in Hamburg geboren

und starb 1800. Ein Sohn wurde Mi-

niaturmaler, zwei Enkel waren gleich-

falls Maler.

Der zweite Berliner Maler, C. Friedrich Thoma-

schefsky, arbeitete nur kurze Zeit bei der Fabrik,

während der letzte, Martin Cadewitz, bis kurz vor

seinem 1791 eingetretenen Tode daselbst verblieben

ist.

Seit dem Jahre 1784 arbeitete noch der Ber-

liner Maler J. H. Kunitz in der Fabrik. Für ihn

wurde unter den Arbeitern 1792 das Reisegeld ge-

sammelt, als er wegen unzureichenden Erwerbes in

die Heimat zurückkehren wollte. Er kam bis Kiel,

wo er verschollen ist. — Über die Bedeutung der Ber-

liner Maler wird in dem letzten Abschnitte noch

zu sprechen sein.

Im Jahre 1779 wird ein Maler Joh. Ludwig

Werner aus Deutschland erwähnt. Als einer der

treuesten und fleißigsten Arbeiter wird 1796 der

dänische Maler Joh. Arentz genannt. In dem gleichen

Kunstgewerbeblatt. N. F. V. H. 12.

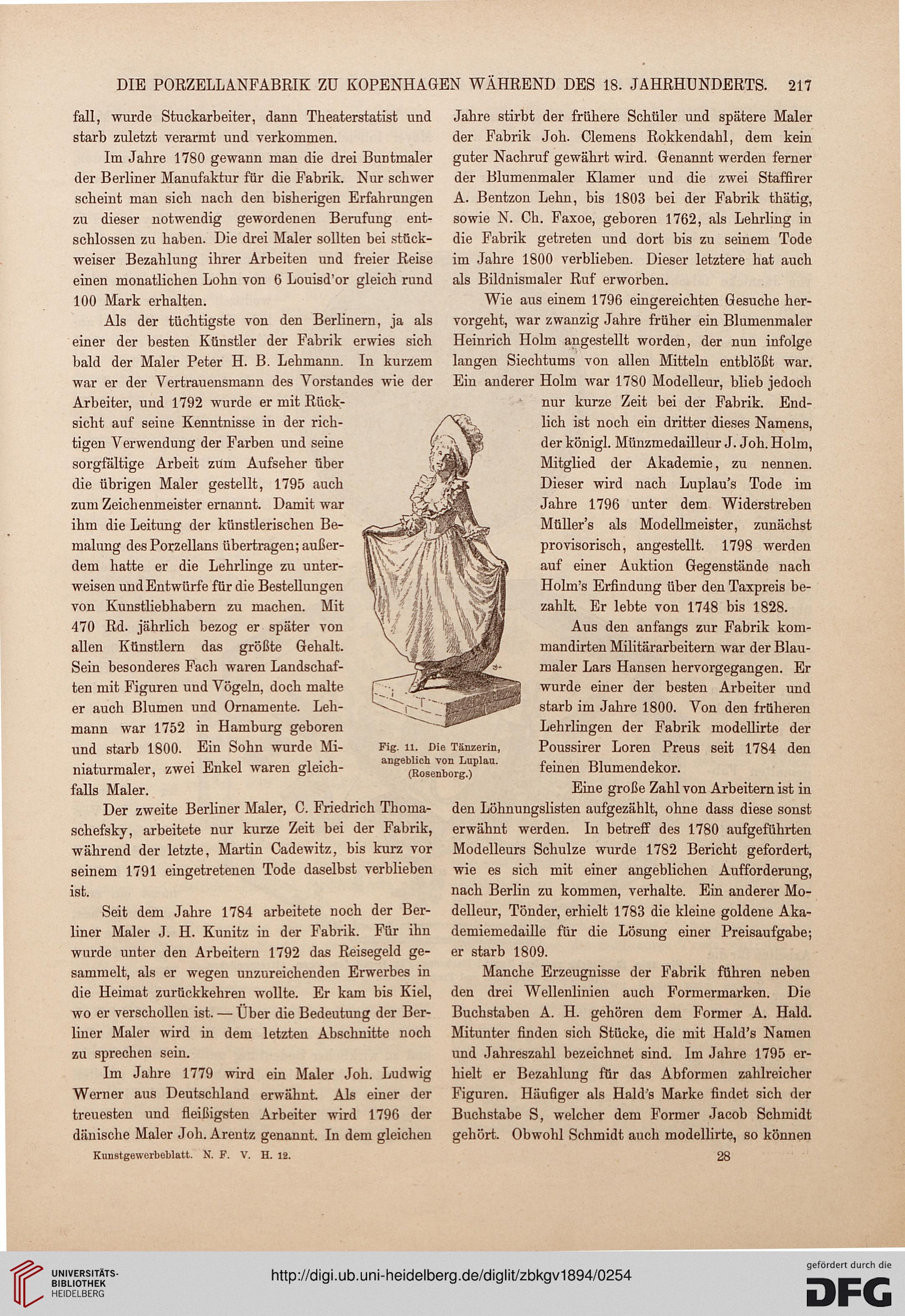

Fig. 11. Die Tänzerin,

angeblich von Luplau.

(Rosenborg.)

Jahre stirbt der frühere Schüler und spätere Maler

der Fabrik Joh. Clemens Rokkendahl, dem kein

guter Nachruf gewährt wird. Genannt werden ferner

der Blumenmaler Klamer und die zwei Staffirer

A. Bentzon Lehn, bis 1803 bei der Fabrik thätig,

sowie N. Ch. Faxoe, geboren 1762, als Lehrling in

die Fabrik getreten und dort bis zu seinem Tode

im Jahre 1800 verblieben. Dieser letztere hat auch

als Bildnismaler Ruf erworben.

Wie aus einem 1796 eingereichten Gesuche her-

vorgeht, war zwanzig Jahre früher ein Blumenmaler

Heinrich Holm angestellt worden, der nun infolge

langen Siechtums von allen Mitteln entblößt war.

Ein anderer Holm war 1780 Modelleur, blieb jedoch

nur kurze Zeit bei der Fabrik. End-

lich ist noch ein dritter dieses Namens,

der königl. Münzmedailleur J. Joh. Holm,

Mitglied der Akademie, zu nennen.

Dieser wird nach Luplau's Tode im

Jahre 1796 unter dem Widerstreben

Müllers als Modellmeister, zunächst

provisorisch, angestellt. 1798 werden

auf einer Auktion Gegenstände nach

Holm's Erfindung über den Taxpreis be-

zahlt. Er lebte von 1748 bis 1828.

Aus den anfangs zur Fabrik kom-

mandirten Militärarbeitern war der Blau-

maler Lars Hansen hervorgegangen. Er

wurde einer der besten Arbeiter und

starb im Jahre 1800. Von den früheren

Lehrlingen der Fabrik modellirte der

Poussirer Loren Preus seit 1784 den

feinen Blumendekor.

Eine große Zahl von Arbeitern ist in

den Löhnungslisten aufgezählt, ohne dass diese sonst

erwähnt werden. In betreff des 1780 aufgeführten

Modelleurs Schulze wurde 1782 Bericht gefordert,

wie es sich mit einer angeblichen Aufforderung,

nach Berlin zu kommen, verhalte. Ein anderer Mo-

delleur, Tönder, erhielt 1783 die kleine goldene Aka-

demiemedaille für die Lösung einer Preisaufgabe;

er starb 1809.

Manche Erzeugnisse der Fabrik führen neben

den drei Wellenlinien auch Formermarken. Die

Buchstaben A. H. gehören dem Former A. Hald.

Mitunter finden sich Stücke, die mit Hald's Namen

und Jahreszahl bezeichnet sind. Im Jahre 1795 er-

hielt er Bezahlung für das Abformen zahlreicher

Figuren. Häufiger als Hald's Marke findet sich der

Buchstabe S, welcher dem Former Jacob Schmidt

gehört. Obwohl Schmidt auch modellirte, so können

28

fall, wurde Stuckarbeiter, dann Theaterstatist und

starb zuletzt verarmt und verkommen.

Im Jahre 1780 gewann man die drei Buntmaler

der Berliner Manufaktur für die Fabrik. Nur schwer

scheint man sich nach den bisherigen Erfahrungen

zu dieser notwendig gewordenen Berufung ent-

schlossen zu haben. Die drei Maler sollten bei stück-

weiser Bezahlung ihrer Arbeiten und freier Reise

einen monatlichen Lohn von 6 Louisd'or gleich rund

100 Mark erhalten.

Als der tüchtigste von den Berlinern, ja als

einer der besten Künstler der Fabrik erwies sich

bald der Maler Peter H. B. Lehmann. In kurzem

war er der Vertrauensmann des Vorstandes wie der

Arbeiter, und 1792 wurde er mit Rück-

sicht auf seine Kenntnisse in der rich-

tigen Verwendung der Farben und seine

sorgfältige Arbeit zum Aufseher über

die übrigen Maler gestellt, 1795 auch

zum Zeichenmeister ernannt. Damit war

ihm die Leitung der künstlerischen Be-

malung des Porzellans übertragen; außer-

dem hatte er die Lehrlinge zu unter-

weisen und Entwürfe für die Bestellungen

von Kunstliebhabern zu machen. Mit

470 Rd. jährlich bezog er später von

allen Künstlern das größte Gehalt.

Sein besonderes Fach waren Landschaf-

ten mit Figuren und Vögeln, doch malte

er auch Blumen und Ornamente. Leh-

mann war 1752 in Hamburg geboren

und starb 1800. Ein Sohn wurde Mi-

niaturmaler, zwei Enkel waren gleich-

falls Maler.

Der zweite Berliner Maler, C. Friedrich Thoma-

schefsky, arbeitete nur kurze Zeit bei der Fabrik,

während der letzte, Martin Cadewitz, bis kurz vor

seinem 1791 eingetretenen Tode daselbst verblieben

ist.

Seit dem Jahre 1784 arbeitete noch der Ber-

liner Maler J. H. Kunitz in der Fabrik. Für ihn

wurde unter den Arbeitern 1792 das Reisegeld ge-

sammelt, als er wegen unzureichenden Erwerbes in

die Heimat zurückkehren wollte. Er kam bis Kiel,

wo er verschollen ist. — Über die Bedeutung der Ber-

liner Maler wird in dem letzten Abschnitte noch

zu sprechen sein.

Im Jahre 1779 wird ein Maler Joh. Ludwig

Werner aus Deutschland erwähnt. Als einer der

treuesten und fleißigsten Arbeiter wird 1796 der

dänische Maler Joh. Arentz genannt. In dem gleichen

Kunstgewerbeblatt. N. F. V. H. 12.

Fig. 11. Die Tänzerin,

angeblich von Luplau.

(Rosenborg.)

Jahre stirbt der frühere Schüler und spätere Maler

der Fabrik Joh. Clemens Rokkendahl, dem kein

guter Nachruf gewährt wird. Genannt werden ferner

der Blumenmaler Klamer und die zwei Staffirer

A. Bentzon Lehn, bis 1803 bei der Fabrik thätig,

sowie N. Ch. Faxoe, geboren 1762, als Lehrling in

die Fabrik getreten und dort bis zu seinem Tode

im Jahre 1800 verblieben. Dieser letztere hat auch

als Bildnismaler Ruf erworben.

Wie aus einem 1796 eingereichten Gesuche her-

vorgeht, war zwanzig Jahre früher ein Blumenmaler

Heinrich Holm angestellt worden, der nun infolge

langen Siechtums von allen Mitteln entblößt war.

Ein anderer Holm war 1780 Modelleur, blieb jedoch

nur kurze Zeit bei der Fabrik. End-

lich ist noch ein dritter dieses Namens,

der königl. Münzmedailleur J. Joh. Holm,

Mitglied der Akademie, zu nennen.

Dieser wird nach Luplau's Tode im

Jahre 1796 unter dem Widerstreben

Müllers als Modellmeister, zunächst

provisorisch, angestellt. 1798 werden

auf einer Auktion Gegenstände nach

Holm's Erfindung über den Taxpreis be-

zahlt. Er lebte von 1748 bis 1828.

Aus den anfangs zur Fabrik kom-

mandirten Militärarbeitern war der Blau-

maler Lars Hansen hervorgegangen. Er

wurde einer der besten Arbeiter und

starb im Jahre 1800. Von den früheren

Lehrlingen der Fabrik modellirte der

Poussirer Loren Preus seit 1784 den

feinen Blumendekor.

Eine große Zahl von Arbeitern ist in

den Löhnungslisten aufgezählt, ohne dass diese sonst

erwähnt werden. In betreff des 1780 aufgeführten

Modelleurs Schulze wurde 1782 Bericht gefordert,

wie es sich mit einer angeblichen Aufforderung,

nach Berlin zu kommen, verhalte. Ein anderer Mo-

delleur, Tönder, erhielt 1783 die kleine goldene Aka-

demiemedaille für die Lösung einer Preisaufgabe;

er starb 1809.

Manche Erzeugnisse der Fabrik führen neben

den drei Wellenlinien auch Formermarken. Die

Buchstaben A. H. gehören dem Former A. Hald.

Mitunter finden sich Stücke, die mit Hald's Namen

und Jahreszahl bezeichnet sind. Im Jahre 1795 er-

hielt er Bezahlung für das Abformen zahlreicher

Figuren. Häufiger als Hald's Marke findet sich der

Buchstabe S, welcher dem Former Jacob Schmidt

gehört. Obwohl Schmidt auch modellirte, so können

28