Joachim Wolschke-Bulmahn

tätten" - eine besondere Kategorie von Friedhöfen in Norddeutschland.

Ideologische Zusammenhänge und Fragen des Denkmalschutzes

173

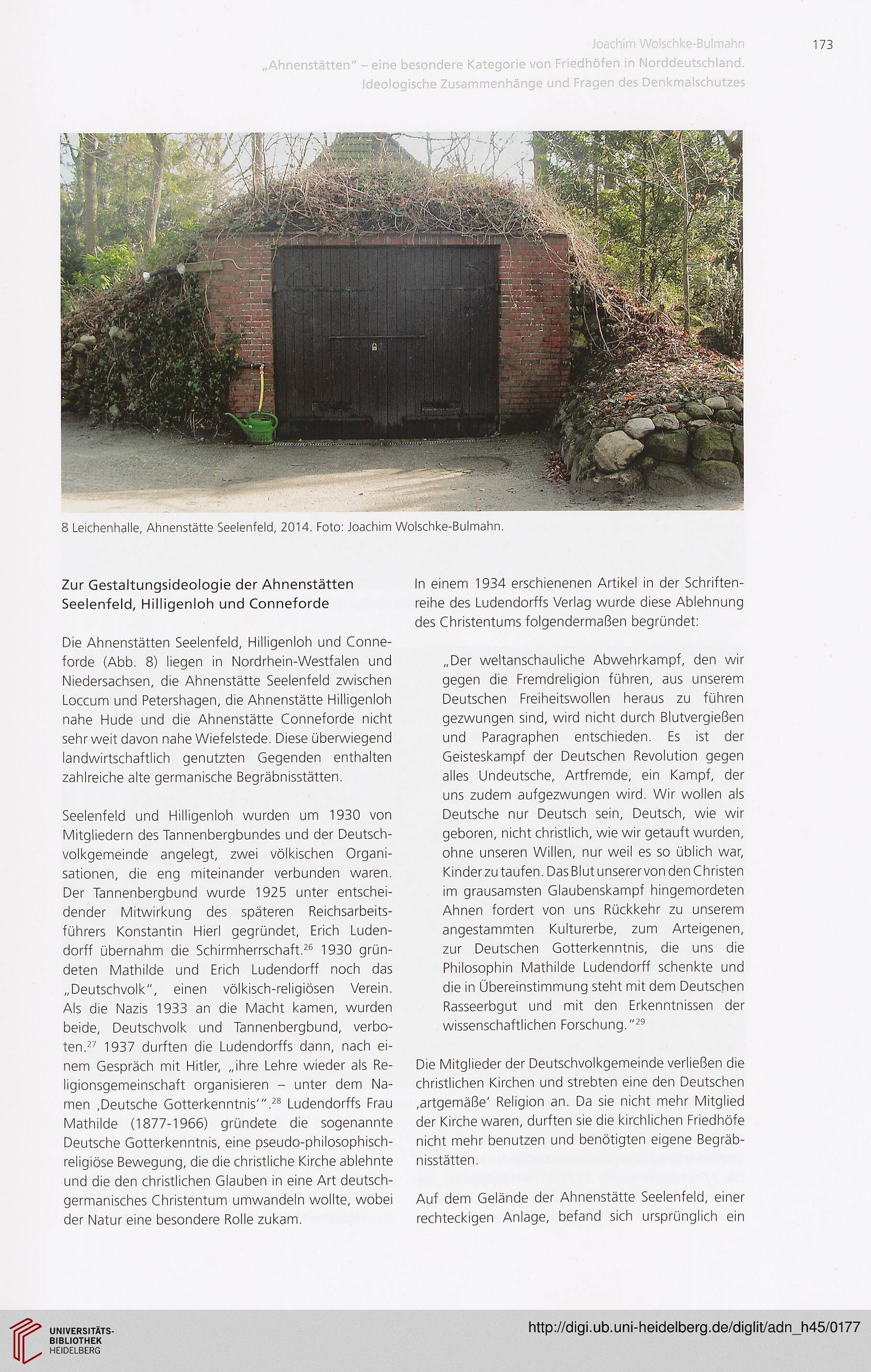

8 Leichenhalle, Ahnenstätte Seeienfeld, 2014. Foto: Joachim Wolschke-Bulmahn.

Zur Gestaltungsideologie der Ahnenstätten

Seelenfeld, Hilligenloh und Conneforde

Die Ahnenstätten Seelenfeld, Hilligenloh und Conne-

forde (Abb. 8) liegen in Nordrhein-Westfalen und

Niedersachsen, die Ahnenstätte Seelenfeld zwischen

Loccum und Petershagen, die Ahnenstätte Hilligenloh

nahe Hude und die Ahnenstätte Conneforde nicht

sehr weit davon nahe Wiefelstede. Diese überwiegend

landwirtschaftlich genutzten Gegenden enthalten

zahlreiche alte germanische Begräbnisstätten.

Seelenfeld und Hilligenloh wurden um 1930 von

Mitgliedern des Tannenbergbundes und der Deutsch-

volkgemeinde angelegt, zwei völkischen Organi-

sationen, die eng miteinander verbunden waren.

Der Tannenbergbund wurde 1925 unter entschei-

dender Mitwirkung des späteren Reichsarbeits-

führers Konstantin Hierl gegründet, Erich Luden-

dorff übernahm die Schirmherrschaft.26 1930 grün-

deten Mathilde und Erich Ludendorff noch das

„Deutschvolk", einen völkisch-religiösen Verein.

Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, wurden

beide, Deutschvolk und Tannenbergbund, verbo-

ten.27 1937 durften die Ludendorffs dann, nach ei-

nem Gespräch mit Hitler, „ihre Lehre wieder als Re-

ligionsgemeinschaft organisieren - unter dem Na-

men .Deutsche Gotterkenntnis'".28 Ludendorffs Frau

Mathilde (1877-1966) gründete die sogenannte

Deutsche Gotterkenntnis, eine pseudo-philosophisch-

religiöse Bewegung, die die christliche Kirche ablehnte

und die den christlichen Glauben in eine Art deutsch-

germanisches Christentum umwandeln wollte, wobei

der Natur eine besondere Rolle zukam.

In einem 1934 erschienenen Artikel in der Schriften-

reihe des Ludendorffs Verlag wurde diese Ablehnung

des Christentums folgendermaßen begründet:

„Der weltanschauliche Abwehrkampf, den wir

gegen die Fremdreligion führen, aus unserem

Deutschen Freiheitswollen heraus zu führen

gezwungen sind, wird nicht durch Blutvergießen

und Paragraphen entschieden. Es ist der

Geisteskampf der Deutschen Revolution gegen

alles Undeutsche, Artfremde, ein Kampf, der

uns zudem aufgezwungen wird. Wir wollen als

Deutsche nur Deutsch sein, Deutsch, wie wir

geboren, nicht christlich, wie wir getauft wurden,

ohne unseren Willen, nur weil es so üblich war,

Kinder zu taufen. Das Blut unserervon den Christen

im grausamsten Glaubenskampf hingemordeten

Ahnen fordert von uns Rückkehr zu unserem

angestammten Kulturerbe, zum Arteigenen,

zur Deutschen Gotterkenntnis, die uns die

Philosophin Mathilde Ludendorff schenkte und

die in Übereinstimmung steht mit dem Deutschen

Rasseerbgut und mit den Erkenntnissen der

wissenschaftlichen Forschung. "29

Die Mitglieder der Deutschvolkgemeinde verließen die

christlichen Kirchen und strebten eine den Deutschen

,artgemäße' Religion an. Da sie nicht mehr Mitglied

der Kirche waren, durften sie die kirchlichen Friedhöfe

nicht mehr benutzen und benötigten eigene Begräb-

nisstätten.

Auf dem Gelände der Ahnenstätte Seelenfeld, einer

rechteckigen Anlage, befand sich ursprünglich ein

tätten" - eine besondere Kategorie von Friedhöfen in Norddeutschland.

Ideologische Zusammenhänge und Fragen des Denkmalschutzes

173

8 Leichenhalle, Ahnenstätte Seeienfeld, 2014. Foto: Joachim Wolschke-Bulmahn.

Zur Gestaltungsideologie der Ahnenstätten

Seelenfeld, Hilligenloh und Conneforde

Die Ahnenstätten Seelenfeld, Hilligenloh und Conne-

forde (Abb. 8) liegen in Nordrhein-Westfalen und

Niedersachsen, die Ahnenstätte Seelenfeld zwischen

Loccum und Petershagen, die Ahnenstätte Hilligenloh

nahe Hude und die Ahnenstätte Conneforde nicht

sehr weit davon nahe Wiefelstede. Diese überwiegend

landwirtschaftlich genutzten Gegenden enthalten

zahlreiche alte germanische Begräbnisstätten.

Seelenfeld und Hilligenloh wurden um 1930 von

Mitgliedern des Tannenbergbundes und der Deutsch-

volkgemeinde angelegt, zwei völkischen Organi-

sationen, die eng miteinander verbunden waren.

Der Tannenbergbund wurde 1925 unter entschei-

dender Mitwirkung des späteren Reichsarbeits-

führers Konstantin Hierl gegründet, Erich Luden-

dorff übernahm die Schirmherrschaft.26 1930 grün-

deten Mathilde und Erich Ludendorff noch das

„Deutschvolk", einen völkisch-religiösen Verein.

Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, wurden

beide, Deutschvolk und Tannenbergbund, verbo-

ten.27 1937 durften die Ludendorffs dann, nach ei-

nem Gespräch mit Hitler, „ihre Lehre wieder als Re-

ligionsgemeinschaft organisieren - unter dem Na-

men .Deutsche Gotterkenntnis'".28 Ludendorffs Frau

Mathilde (1877-1966) gründete die sogenannte

Deutsche Gotterkenntnis, eine pseudo-philosophisch-

religiöse Bewegung, die die christliche Kirche ablehnte

und die den christlichen Glauben in eine Art deutsch-

germanisches Christentum umwandeln wollte, wobei

der Natur eine besondere Rolle zukam.

In einem 1934 erschienenen Artikel in der Schriften-

reihe des Ludendorffs Verlag wurde diese Ablehnung

des Christentums folgendermaßen begründet:

„Der weltanschauliche Abwehrkampf, den wir

gegen die Fremdreligion führen, aus unserem

Deutschen Freiheitswollen heraus zu führen

gezwungen sind, wird nicht durch Blutvergießen

und Paragraphen entschieden. Es ist der

Geisteskampf der Deutschen Revolution gegen

alles Undeutsche, Artfremde, ein Kampf, der

uns zudem aufgezwungen wird. Wir wollen als

Deutsche nur Deutsch sein, Deutsch, wie wir

geboren, nicht christlich, wie wir getauft wurden,

ohne unseren Willen, nur weil es so üblich war,

Kinder zu taufen. Das Blut unserervon den Christen

im grausamsten Glaubenskampf hingemordeten

Ahnen fordert von uns Rückkehr zu unserem

angestammten Kulturerbe, zum Arteigenen,

zur Deutschen Gotterkenntnis, die uns die

Philosophin Mathilde Ludendorff schenkte und

die in Übereinstimmung steht mit dem Deutschen

Rasseerbgut und mit den Erkenntnissen der

wissenschaftlichen Forschung. "29

Die Mitglieder der Deutschvolkgemeinde verließen die

christlichen Kirchen und strebten eine den Deutschen

,artgemäße' Religion an. Da sie nicht mehr Mitglied

der Kirche waren, durften sie die kirchlichen Friedhöfe

nicht mehr benutzen und benötigten eigene Begräb-

nisstätten.

Auf dem Gelände der Ahnenstätte Seelenfeld, einer

rechteckigen Anlage, befand sich ursprünglich ein