Ästhetiker Julius Lange wohl ein Vorbild zu dem

Hinaufsehen des „Gefangenen“ Michelangelos für

das Juliusgrabmal.32 Und wenn die mittelalter-

lichen Figuren nicht immer in diagonaler Richtung

hinaufschauen, so kann sich ihr Schauen auf

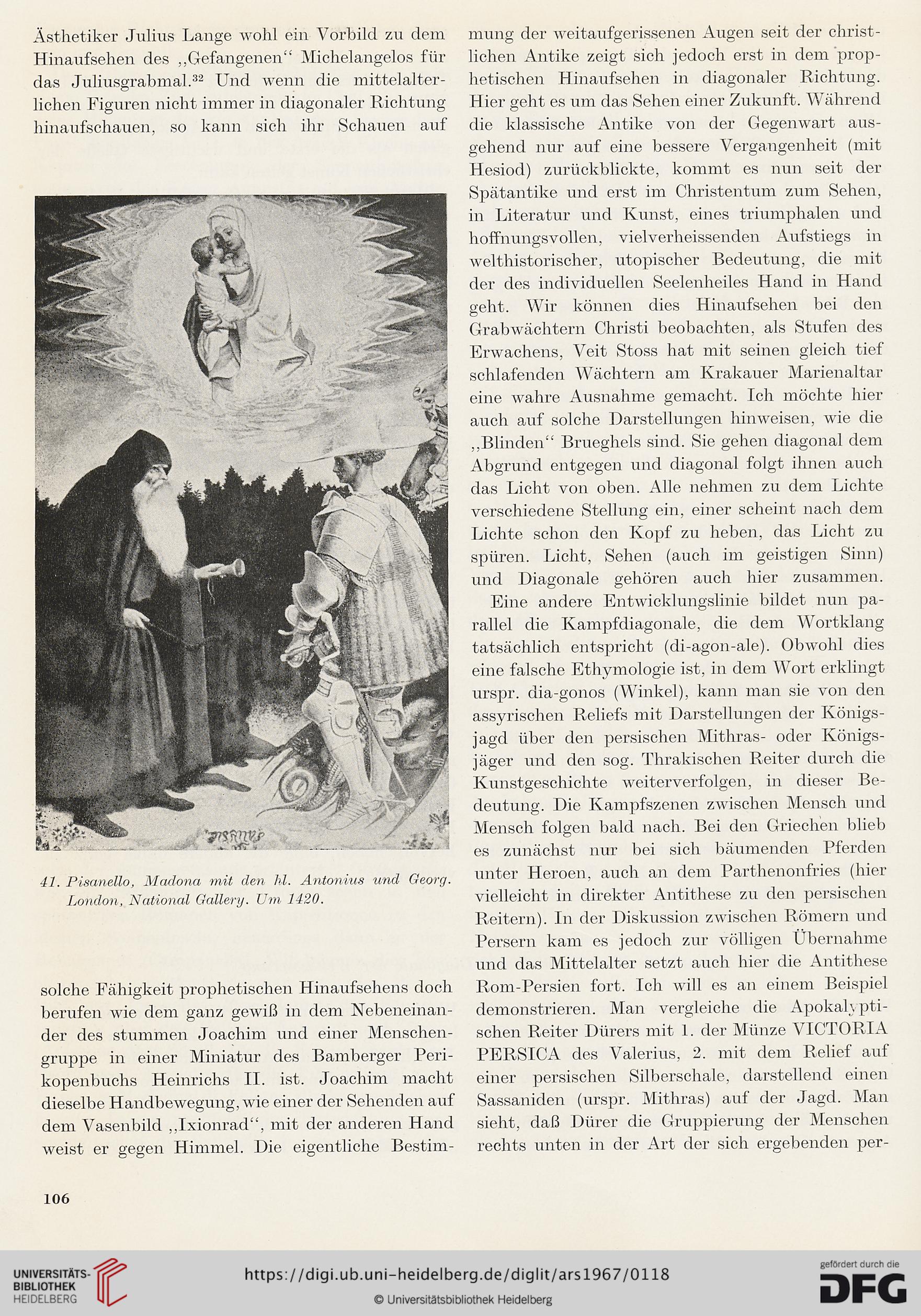

41. Pisandlo, Madona mit den Id. Antonius und Georg.

London, National Gallery. Um 1420.

solche Fähigkeit prophetischen Hinaufsehens doch

berufen wie dem ganz gewiß in dem Nebeneinan-

der des stummen Joachim und einer Menschen-

gruppe in einer Miniatur des Bamberger Peri-

kopenbuchs Heinrichs II. ist. Joachim macht

dieselbe Handbewegung, wie einer der Sehenden auf

dem Vasenbild „Ixionrad“, mit der anderen Hand

weist er gegen Himmel. Die eigentliche Bestim-

mung der weitaufgerissenen Augen seit der christ-

lichen Antike zeigt sich jedoch erst in dem prop-

hetischen Hinaufsehen in diagonaler Richtung.

Hier geht es um das Sehen einer Zukunft. Während

die klassische Antike von der Gegenwart aus-

gehend nur auf eine bessere Vergangenheit (mit

Hesiod) zurückblickte, kommt es nun seit der

Spätantike und erst im Christentum zum Sehen,

in Literatur’ und Kunst, eines triumphalen und

hoffnungsvollen, vielverheissenden Aufstiegs in

welthistorischer, utopischer Bedeutung, die mit

der des individuellen Seelenheiles Hand in Hand

geht. Wir können dies Hinaufsehen bei den

Grabwächtern Christi beobachten, als Stufen des

Erwachens, Veit Stoss hat mit seinen gleich tief

schlafenden Wächtern am Krakauer Marienaltar

eine wahre Ausnahme gemacht. Ich möchte hier

auch auf solche Darstellungen hinweisen, wie die

„Blinden“ Brueghels sind. Sie gehen diagonal dem

Abgrund entgegen und diagonal folgt ihnen auch

das Licht von oben. Alle nehmen zu dem Lichte

verschiedene Stellung ein, einer scheint nach dem

Lichte schon den Kopf zu heben, das Licht zu

spüren. Licht, Sehen (auch im geistigen Sinn)

und Diagonale gehören auch hier zusammen.

Eine andere Entwicklungslinie bildet nun pa-

rallel die Kampf diagonale, die dem Wortklang

tatsächlich entspricht (di-agon-ale). Obwohl dies

eine falsche Ethymologie ist, in dem Wort erklingt

urspr. dia-gonos (Winkel), kann man sie von den

assyrischen Reliefs mit Darstellungen der Königs-

jagd über den persischen Mithras- oder Königs-

jäger und den sog. Thrakischen Reiter durch die

Kunstgeschichte weiterverfolgen, in dieser Be-

deutung. Die Kampfszenen zwischen Mensch und

Mensch folgen bald nach. Bei den Griechen blieb

es zunächst nur bei sich bäumenden Pferden

unter Heroen, auch an dem Parthenonfries (hier

vielleicht in direkter Antithese zu den persischen

Reitern). In der Diskussion zwischen Römern und

Persern kam es jedoch zur völligen Übernahme

und das Mittelalter setzt auch hier die Antithese

Rom-Persien fort. Ich will es an einem Beispiel

demonstrieren. Man vergleiche die Apokalypti-

schen Reiter Dürers mit 1. der Münze VICTORIA

PERSICA des Valerius, 2. mit dem Relief auf

einer persischen Silberschale, darstellend einen

Sassaniden (urspr. Mithras) auf der Jagd. Man

sieht, daß Dürer die Gruppierung der Menschen

rechts unten in der Art der sich ergebenden per-

106

Hinaufsehen des „Gefangenen“ Michelangelos für

das Juliusgrabmal.32 Und wenn die mittelalter-

lichen Figuren nicht immer in diagonaler Richtung

hinaufschauen, so kann sich ihr Schauen auf

41. Pisandlo, Madona mit den Id. Antonius und Georg.

London, National Gallery. Um 1420.

solche Fähigkeit prophetischen Hinaufsehens doch

berufen wie dem ganz gewiß in dem Nebeneinan-

der des stummen Joachim und einer Menschen-

gruppe in einer Miniatur des Bamberger Peri-

kopenbuchs Heinrichs II. ist. Joachim macht

dieselbe Handbewegung, wie einer der Sehenden auf

dem Vasenbild „Ixionrad“, mit der anderen Hand

weist er gegen Himmel. Die eigentliche Bestim-

mung der weitaufgerissenen Augen seit der christ-

lichen Antike zeigt sich jedoch erst in dem prop-

hetischen Hinaufsehen in diagonaler Richtung.

Hier geht es um das Sehen einer Zukunft. Während

die klassische Antike von der Gegenwart aus-

gehend nur auf eine bessere Vergangenheit (mit

Hesiod) zurückblickte, kommt es nun seit der

Spätantike und erst im Christentum zum Sehen,

in Literatur’ und Kunst, eines triumphalen und

hoffnungsvollen, vielverheissenden Aufstiegs in

welthistorischer, utopischer Bedeutung, die mit

der des individuellen Seelenheiles Hand in Hand

geht. Wir können dies Hinaufsehen bei den

Grabwächtern Christi beobachten, als Stufen des

Erwachens, Veit Stoss hat mit seinen gleich tief

schlafenden Wächtern am Krakauer Marienaltar

eine wahre Ausnahme gemacht. Ich möchte hier

auch auf solche Darstellungen hinweisen, wie die

„Blinden“ Brueghels sind. Sie gehen diagonal dem

Abgrund entgegen und diagonal folgt ihnen auch

das Licht von oben. Alle nehmen zu dem Lichte

verschiedene Stellung ein, einer scheint nach dem

Lichte schon den Kopf zu heben, das Licht zu

spüren. Licht, Sehen (auch im geistigen Sinn)

und Diagonale gehören auch hier zusammen.

Eine andere Entwicklungslinie bildet nun pa-

rallel die Kampf diagonale, die dem Wortklang

tatsächlich entspricht (di-agon-ale). Obwohl dies

eine falsche Ethymologie ist, in dem Wort erklingt

urspr. dia-gonos (Winkel), kann man sie von den

assyrischen Reliefs mit Darstellungen der Königs-

jagd über den persischen Mithras- oder Königs-

jäger und den sog. Thrakischen Reiter durch die

Kunstgeschichte weiterverfolgen, in dieser Be-

deutung. Die Kampfszenen zwischen Mensch und

Mensch folgen bald nach. Bei den Griechen blieb

es zunächst nur bei sich bäumenden Pferden

unter Heroen, auch an dem Parthenonfries (hier

vielleicht in direkter Antithese zu den persischen

Reitern). In der Diskussion zwischen Römern und

Persern kam es jedoch zur völligen Übernahme

und das Mittelalter setzt auch hier die Antithese

Rom-Persien fort. Ich will es an einem Beispiel

demonstrieren. Man vergleiche die Apokalypti-

schen Reiter Dürers mit 1. der Münze VICTORIA

PERSICA des Valerius, 2. mit dem Relief auf

einer persischen Silberschale, darstellend einen

Sassaniden (urspr. Mithras) auf der Jagd. Man

sieht, daß Dürer die Gruppierung der Menschen

rechts unten in der Art der sich ergebenden per-

106