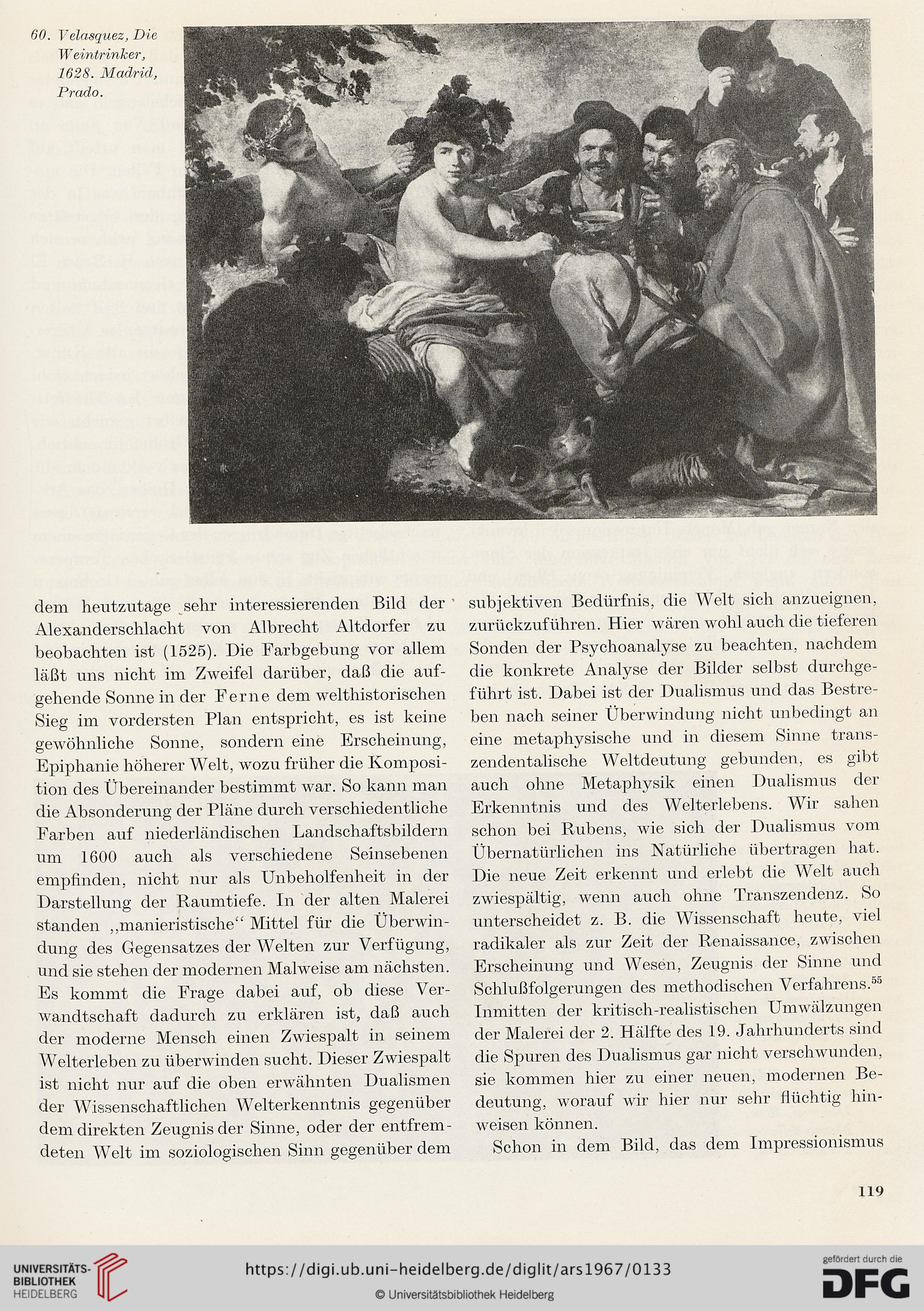

60. Velasquez, Die

Weintrinker,

1628. Madrid,

Prado.

dem heutzutage sehr interessierenden Bild der

Alexanderschlacht von Albrecht Altdorfer zu

beobachten ist (1525). Die Farbgebung vor allem

läßt uns nicht im Zweifel darüber, daß die auf-

gehende Sonne in der F er ne dem welthistorischen

Sieg im vordersten Plan entspricht, es ist keine

gewöhnliche Sonne, sondern eine Erscheinung,

Epiphanie höherer Welt, wozu früher die Komposi-

tion des Übereinander bestimmt war. So kann man

die Absonderung der Pläne durch verschiedentliche

Farben auf niederländischen Landschaftsbildern

um 1600 auch als verschiedene Seinsebenen

empfinden, nicht nur als Unbeholfenheit in der

Darstellung der Raumtiefe. In der alten Malerei

standen „manieristische“ Mittel für die Überwin-

dung des Gegensatzes der Welten zur Verfügung,

und sie stehen der modernen Malweise am nächsten.

Es kommt die Frage dabei auf, ob diese Ver-

wandtschaft dadurch zu erklären ist, daß auch

der moderne Mensch einen Zwiespalt in seinem

Welterleben zu überwinden sucht. Dieser Zwiespalt

ist nicht nur auf die oben erwähnten Dualismen

der Wissenschaftlichen Welterkenntnis gegenüber

dem direkten Zeugnis der Sinne, oder der entfrem -

deten Welt im soziologischen Sinn gegenüber dem

subjektiven Bedürfnis, die Welt sich anzueignen,

zurückzuführen. Hier wären wohl auch die tieferen

Sonden der Psychoanalyse zu beachten, nachdem

die konkrete Analyse der Bilder selbst durchge-

führt ist. Dabei ist der Dualismus und das Bestre-

ben nach seiner Überwindung nicht unbedingt an

eine metaphysische und in diesem Sinne trans-

zendentalische Weltdeutung gebunden, es gibt

auch ohne Metaphysik einen Dualismus der

Erkenntnis und des Welterlebens. Wir sahen

schon bei Rubens, wie sich der Dualismus vom

Übernatürlichen ins Natürliche übertragen hat.

Die neue Zeit erkennt und erlebt die Welt auch

zwiespältig, wenn auch ohne Transzendenz. So

unterscheidet z. B. die Wissenschaft heute, viel

radikaler als zur Zeit der Renaissance, zwischen

Erscheinung und Wesen, Zeugnis der Sinne und

Schlußfolgerungen des methodischen Verfahrens.55

Inmitten der kritisch-realistischen Umwälzungen

der Malerei der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts sind

die Spuren des Dualismus gar nicht verschwunden,

sie kommen hier zu einer neuen, modernen Be-

deutung, worauf wir hier nur sehr flüchtig hin-

weisen können.

Schon in dem Bild, das dem Impressionismus

119

Weintrinker,

1628. Madrid,

Prado.

dem heutzutage sehr interessierenden Bild der

Alexanderschlacht von Albrecht Altdorfer zu

beobachten ist (1525). Die Farbgebung vor allem

läßt uns nicht im Zweifel darüber, daß die auf-

gehende Sonne in der F er ne dem welthistorischen

Sieg im vordersten Plan entspricht, es ist keine

gewöhnliche Sonne, sondern eine Erscheinung,

Epiphanie höherer Welt, wozu früher die Komposi-

tion des Übereinander bestimmt war. So kann man

die Absonderung der Pläne durch verschiedentliche

Farben auf niederländischen Landschaftsbildern

um 1600 auch als verschiedene Seinsebenen

empfinden, nicht nur als Unbeholfenheit in der

Darstellung der Raumtiefe. In der alten Malerei

standen „manieristische“ Mittel für die Überwin-

dung des Gegensatzes der Welten zur Verfügung,

und sie stehen der modernen Malweise am nächsten.

Es kommt die Frage dabei auf, ob diese Ver-

wandtschaft dadurch zu erklären ist, daß auch

der moderne Mensch einen Zwiespalt in seinem

Welterleben zu überwinden sucht. Dieser Zwiespalt

ist nicht nur auf die oben erwähnten Dualismen

der Wissenschaftlichen Welterkenntnis gegenüber

dem direkten Zeugnis der Sinne, oder der entfrem -

deten Welt im soziologischen Sinn gegenüber dem

subjektiven Bedürfnis, die Welt sich anzueignen,

zurückzuführen. Hier wären wohl auch die tieferen

Sonden der Psychoanalyse zu beachten, nachdem

die konkrete Analyse der Bilder selbst durchge-

führt ist. Dabei ist der Dualismus und das Bestre-

ben nach seiner Überwindung nicht unbedingt an

eine metaphysische und in diesem Sinne trans-

zendentalische Weltdeutung gebunden, es gibt

auch ohne Metaphysik einen Dualismus der

Erkenntnis und des Welterlebens. Wir sahen

schon bei Rubens, wie sich der Dualismus vom

Übernatürlichen ins Natürliche übertragen hat.

Die neue Zeit erkennt und erlebt die Welt auch

zwiespältig, wenn auch ohne Transzendenz. So

unterscheidet z. B. die Wissenschaft heute, viel

radikaler als zur Zeit der Renaissance, zwischen

Erscheinung und Wesen, Zeugnis der Sinne und

Schlußfolgerungen des methodischen Verfahrens.55

Inmitten der kritisch-realistischen Umwälzungen

der Malerei der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts sind

die Spuren des Dualismus gar nicht verschwunden,

sie kommen hier zu einer neuen, modernen Be-

deutung, worauf wir hier nur sehr flüchtig hin-

weisen können.

Schon in dem Bild, das dem Impressionismus

119