UN CAPITOLO DI STORIA DEL VESTIARIO

25

anche queste non sono intiere; la

mano sinistra porta la « turis acerra »

sopra un piatto ; la destra fa un gesto

un po' studiato di chi impone l'in-

censo. L'eccellente scultura è ancora

inedita; essa appartiene al miglior

periodo dell'arte romana. L'originale

si conserva nel Museo Nazionale delle

Terme [Casetta E, n. 16).

I due camilli della fig. 1 2 sono di

data sicura, essendo presi dall'arco

trionfale di Traiano a Benevento ;

essi assistono al sacrifizio offerto agli

immortali dall'imperatore stesso,

scolpito a destra del tripode. L'uno

tiene l'acerra, l'altro ebbe nelle mani,

oggi rotte, il prefericolo e la patera;

quest'ultimo porta anche il mantele

frangiato che gli posa in pieghe

naturali sull'omero sinistro. Dietro

loro sta il tibicine, nel fondo littori

coi fasci; tutti sono coronati.

Verso la fine del II secolo la moda

della contabulatio si estese anche

all'asciugamani dei camilli. Per que-

sta ragione ne fu cambiata la ma-

teria: esso d'ora innanzi non è più

il « mantele vel gausape villosum »,'

giacché un panno villoso non si sa-

rebbe prestato alla contabiilatio,

bensì il linteum, ossia un asciuga-

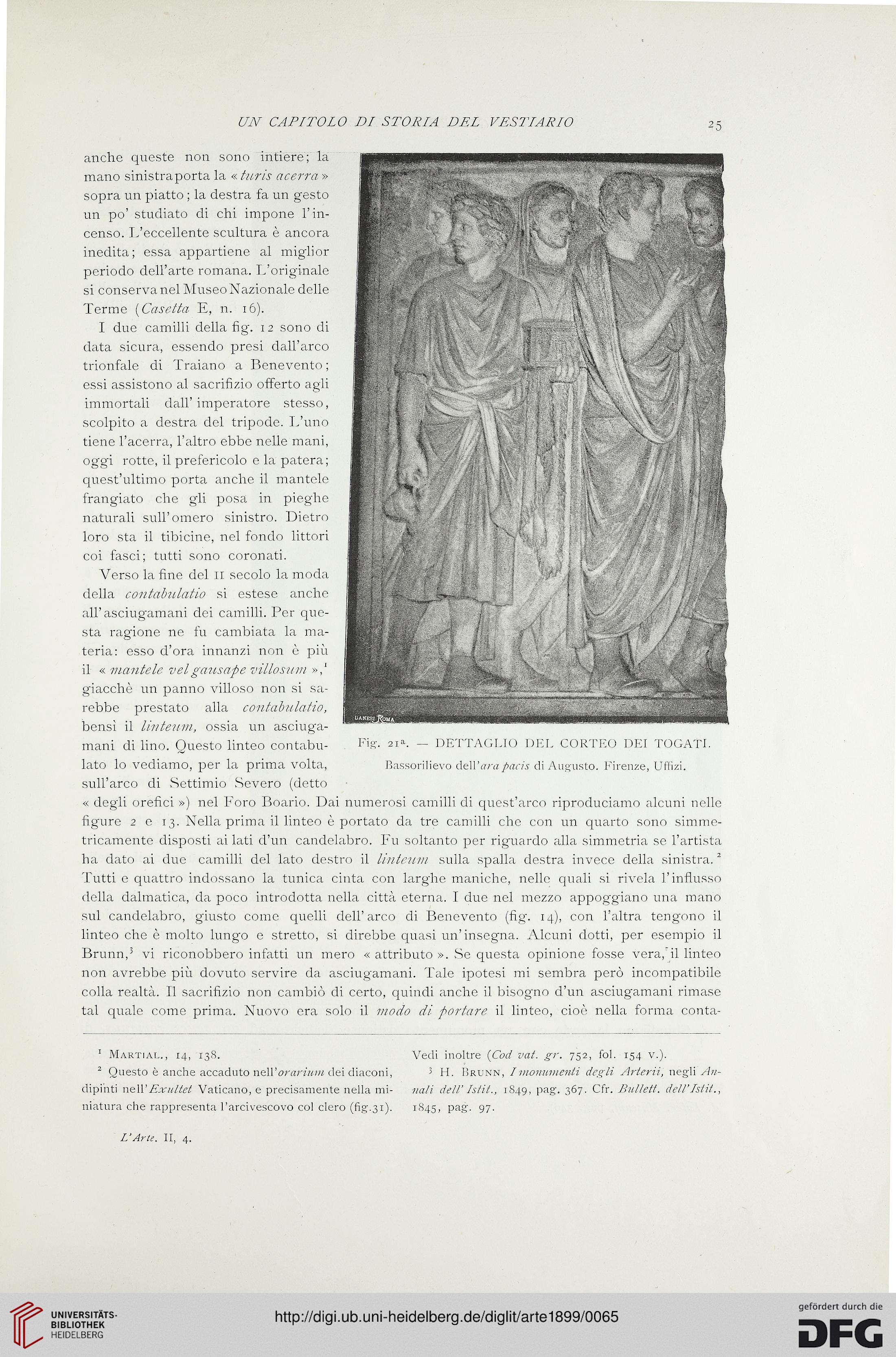

mani di lino. Questo linteo contabu- - - DETTAGLIO DEL CORTEO DEI TOGATI,

lato lo vediamo, per la prima volta, Bassorilievo dell'arapacis di Augusto. Eirenze, Uffizi,

sull'arco di .Settimio Severo (detto

« degli orefici ») nel Foro Boario. Dai numerosi camilli di quest'arco riproduciamo alcuni nelle

figure 2 e 13. Nella prima il linteo è portato da tre camilli che con un quarto sono simme-

tricamente disposti ai lati d'un candelabro. Fu soltanto per riguardo alla simmetria se l'artista

ha dato ai due camilli del lato destro il linteum sulla spalla destra invece della sinistra.2

Tutti e quattro indossano la tunica cinta con larghe maniche, nelle quali si rivela l'influsso

della dalmatica, da poco introdotta nella città eterna. I due nel mezzo appoggiano una mano

sul candelabro, giusto come quelli dell'arco di Benevento (fig". 14), con l'altra tengono il

linteo che è molto lungo e stretto, si direbbe quasi un'insegna. Alcuni dotti, per esempio il

Brunn,3 vi riconobbero infatti un mero « attributo ». Se questa opinione fosse vera, il linteo

non avrebbe più dovuto servire da asciugamani. Tale ipotesi mi sembra però incompatibile

colla realtà. Il sacrifizio non cambiò di certo, quindi anche il bisogno d'un asciugamani rimase

tal quale come prima. Nuovo era solo il modo di portare il linteo, cioè nella forma conta-

1 Martial., 14, 138.

2 Questo è anche accaduto néll'orarium dei diaconi,

dipinti nelPExultet Vaticano, e precisamente nella mi-

niatura che rappresenta l'arcivescovo col clero (fig.31).

Vedi inoltre (Cod vai. gr. 752, fol. 154 v.}.

3 H. Brunn, Imonumenti degli Arteriì, negli An-

nali dell' Istit., 1849, Pag. 367. Cfr. Bullett. dell'Mit.,

1845- P^g. 97.

L'Ai-te. II, 4.

25

anche queste non sono intiere; la

mano sinistra porta la « turis acerra »

sopra un piatto ; la destra fa un gesto

un po' studiato di chi impone l'in-

censo. L'eccellente scultura è ancora

inedita; essa appartiene al miglior

periodo dell'arte romana. L'originale

si conserva nel Museo Nazionale delle

Terme [Casetta E, n. 16).

I due camilli della fig. 1 2 sono di

data sicura, essendo presi dall'arco

trionfale di Traiano a Benevento ;

essi assistono al sacrifizio offerto agli

immortali dall'imperatore stesso,

scolpito a destra del tripode. L'uno

tiene l'acerra, l'altro ebbe nelle mani,

oggi rotte, il prefericolo e la patera;

quest'ultimo porta anche il mantele

frangiato che gli posa in pieghe

naturali sull'omero sinistro. Dietro

loro sta il tibicine, nel fondo littori

coi fasci; tutti sono coronati.

Verso la fine del II secolo la moda

della contabulatio si estese anche

all'asciugamani dei camilli. Per que-

sta ragione ne fu cambiata la ma-

teria: esso d'ora innanzi non è più

il « mantele vel gausape villosum »,'

giacché un panno villoso non si sa-

rebbe prestato alla contabiilatio,

bensì il linteum, ossia un asciuga-

mani di lino. Questo linteo contabu- - - DETTAGLIO DEL CORTEO DEI TOGATI,

lato lo vediamo, per la prima volta, Bassorilievo dell'arapacis di Augusto. Eirenze, Uffizi,

sull'arco di .Settimio Severo (detto

« degli orefici ») nel Foro Boario. Dai numerosi camilli di quest'arco riproduciamo alcuni nelle

figure 2 e 13. Nella prima il linteo è portato da tre camilli che con un quarto sono simme-

tricamente disposti ai lati d'un candelabro. Fu soltanto per riguardo alla simmetria se l'artista

ha dato ai due camilli del lato destro il linteum sulla spalla destra invece della sinistra.2

Tutti e quattro indossano la tunica cinta con larghe maniche, nelle quali si rivela l'influsso

della dalmatica, da poco introdotta nella città eterna. I due nel mezzo appoggiano una mano

sul candelabro, giusto come quelli dell'arco di Benevento (fig". 14), con l'altra tengono il

linteo che è molto lungo e stretto, si direbbe quasi un'insegna. Alcuni dotti, per esempio il

Brunn,3 vi riconobbero infatti un mero « attributo ». Se questa opinione fosse vera, il linteo

non avrebbe più dovuto servire da asciugamani. Tale ipotesi mi sembra però incompatibile

colla realtà. Il sacrifizio non cambiò di certo, quindi anche il bisogno d'un asciugamani rimase

tal quale come prima. Nuovo era solo il modo di portare il linteo, cioè nella forma conta-

1 Martial., 14, 138.

2 Questo è anche accaduto néll'orarium dei diaconi,

dipinti nelPExultet Vaticano, e precisamente nella mi-

niatura che rappresenta l'arcivescovo col clero (fig.31).

Vedi inoltre (Cod vai. gr. 752, fol. 154 v.}.

3 H. Brunn, Imonumenti degli Arteriì, negli An-

nali dell' Istit., 1849, Pag. 367. Cfr. Bullett. dell'Mit.,

1845- P^g. 97.

L'Ai-te. II, 4.