248

MISCELLANEA

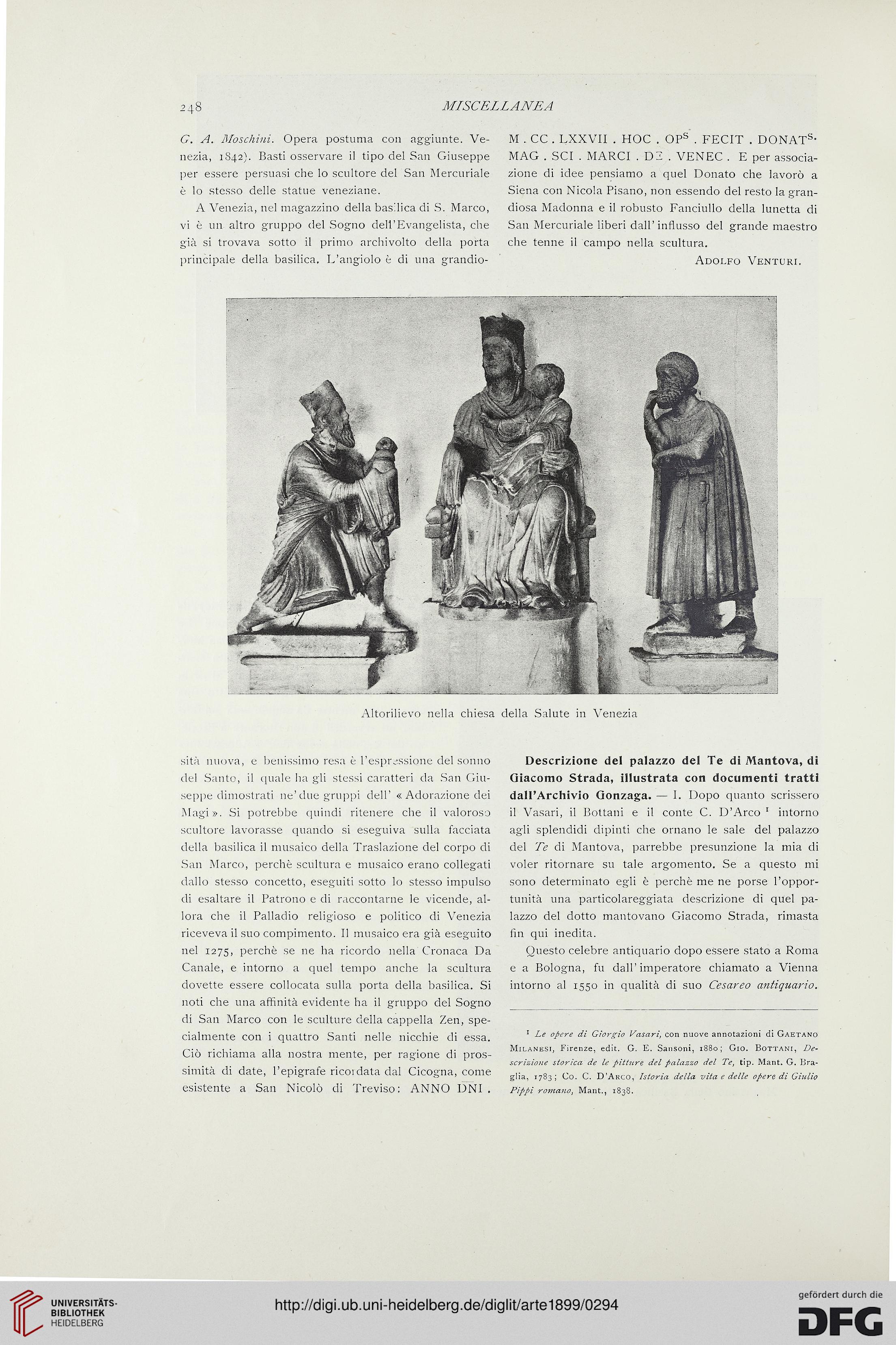

G. A. Mose/lini. Opera postuma con aggiunte. Ve-

nezia, 1842). Basti osservare il tipo del San Giuseppe

per essere persuasi che lo scultore elei San Mercuriale

è lo stesso delle statue veneziane.

A Venezia, nel magazzino della basilica di S. Marco,

vi è un altro gruppo del Sogno dell'Evangelista, che

già si trovava sotto il primo archivolto della porta

principale della basilica. L'angiolo è di una grandio-

M . CC . LXXVII . HOC . OPs . FECIT . DONATs*

MAG . SCI . MARCI . DZ . VENEC . E per associa-

zione di idee pensiamo a quel Donato che lavorò a

Siena con Nicola Pisano, non essendo del resto la gran-

diosa Madonna e il robusto Fanciullo della lunetta di

San Mercuriale liberi dall'influsso del grande maestro

che tenne il campo nella scultura.

Adolfo Venturi.

Altorilievo nella chiesa della Salute in Venezia

sita nuova, e benissimo resa è l'espressione del sonno

del Santo, il (piale ha gli stessi caratteri da San Giu-

seppe dimostrati ne'due gruppi dell' « Adorazione dei

Magi». Si potrebbe quindi ritenere che il valoroso

scultore lavorasse quando si eseguiva sulla facciata

della basilica il musaico della Traslazione del corpo di

San Marco, perchè scultura e musaico erano collegati

dallo stesso concetto, eseguiti sotto lo stesso impulso

di esaltare il Patrono e di raccontarne le vicende, al-

lora che il Palladio religioso e politico di Venezia

riceveva il suo compimento. Il musaico era già eseguito

nel 1275, perchè se ne ha ricordo nella Cronaca Da

Canale, e intorno a quel tempo anche la scultura

dovette essere collocata sulla porta della basilica. Si

noti che una affinità evidente ha il gruppo del Sogno

di San Marco con le sculture della cappella Zen, spe-

cialmente con i quattro Santi nelle nicchie di essa.

Ciò richiama alla nostra mente, per ragione di pros-

simità di date, l'epigrafe ricordata dal Cicogna, come

esistente a San Nicolò di Treviso: ANNO DNI .

Descrizione del palazzo del Te di Mantova, di

Giacomo Strada, illustrata con documenti tratti

dall'Archivio Gonzaga. — 1. Dopo quanto scrissero

il Vasari, il Bottani e il conte C. D'Arco 1 intorno

agli splendidi dipinti che ornano le sale del palazzo

del Te di Mantova, parrebbe presunzione la mia di

voler ritornare su tale argomento. Se a questo mi

sono determinato egli è perchè me ne porse l'oppor-

tunità una particolareggiata descrizione di quel pa-

lazzo del dotto mantovano Giacomo Strada, rimasta

fin qui inedita.

Questo celebre antiquario dopo essere stato a Roma

e a Bologna, fu dall'imperatore chiamato a Vienna

intorno al 1550 in qualità di suo Cesareo antiquario.

1 Le opere di Giorgio Vasari, con nuove annotazioni di Gaetano

Milanesi, Firenze, edit. G. e. Sansoni, 1880; Gio. Bottani, De-

scrizione storica de le pitture del palazzo del Te, tip. Mant. G. Bra-

glia, 1783; Co. C. D'Anto, Istoria della -vita e delle opere di Giulio

Pippi romatw, Mant., 1838.

MISCELLANEA

G. A. Mose/lini. Opera postuma con aggiunte. Ve-

nezia, 1842). Basti osservare il tipo del San Giuseppe

per essere persuasi che lo scultore elei San Mercuriale

è lo stesso delle statue veneziane.

A Venezia, nel magazzino della basilica di S. Marco,

vi è un altro gruppo del Sogno dell'Evangelista, che

già si trovava sotto il primo archivolto della porta

principale della basilica. L'angiolo è di una grandio-

M . CC . LXXVII . HOC . OPs . FECIT . DONATs*

MAG . SCI . MARCI . DZ . VENEC . E per associa-

zione di idee pensiamo a quel Donato che lavorò a

Siena con Nicola Pisano, non essendo del resto la gran-

diosa Madonna e il robusto Fanciullo della lunetta di

San Mercuriale liberi dall'influsso del grande maestro

che tenne il campo nella scultura.

Adolfo Venturi.

Altorilievo nella chiesa della Salute in Venezia

sita nuova, e benissimo resa è l'espressione del sonno

del Santo, il (piale ha gli stessi caratteri da San Giu-

seppe dimostrati ne'due gruppi dell' « Adorazione dei

Magi». Si potrebbe quindi ritenere che il valoroso

scultore lavorasse quando si eseguiva sulla facciata

della basilica il musaico della Traslazione del corpo di

San Marco, perchè scultura e musaico erano collegati

dallo stesso concetto, eseguiti sotto lo stesso impulso

di esaltare il Patrono e di raccontarne le vicende, al-

lora che il Palladio religioso e politico di Venezia

riceveva il suo compimento. Il musaico era già eseguito

nel 1275, perchè se ne ha ricordo nella Cronaca Da

Canale, e intorno a quel tempo anche la scultura

dovette essere collocata sulla porta della basilica. Si

noti che una affinità evidente ha il gruppo del Sogno

di San Marco con le sculture della cappella Zen, spe-

cialmente con i quattro Santi nelle nicchie di essa.

Ciò richiama alla nostra mente, per ragione di pros-

simità di date, l'epigrafe ricordata dal Cicogna, come

esistente a San Nicolò di Treviso: ANNO DNI .

Descrizione del palazzo del Te di Mantova, di

Giacomo Strada, illustrata con documenti tratti

dall'Archivio Gonzaga. — 1. Dopo quanto scrissero

il Vasari, il Bottani e il conte C. D'Arco 1 intorno

agli splendidi dipinti che ornano le sale del palazzo

del Te di Mantova, parrebbe presunzione la mia di

voler ritornare su tale argomento. Se a questo mi

sono determinato egli è perchè me ne porse l'oppor-

tunità una particolareggiata descrizione di quel pa-

lazzo del dotto mantovano Giacomo Strada, rimasta

fin qui inedita.

Questo celebre antiquario dopo essere stato a Roma

e a Bologna, fu dall'imperatore chiamato a Vienna

intorno al 1550 in qualità di suo Cesareo antiquario.

1 Le opere di Giorgio Vasari, con nuove annotazioni di Gaetano

Milanesi, Firenze, edit. G. e. Sansoni, 1880; Gio. Bottani, De-

scrizione storica de le pitture del palazzo del Te, tip. Mant. G. Bra-

glia, 1783; Co. C. D'Anto, Istoria della -vita e delle opere di Giulio

Pippi romatw, Mant., 1838.