ADAMO ED EVA SUI COFANETTI D'AVORIO BIZANTINI

303

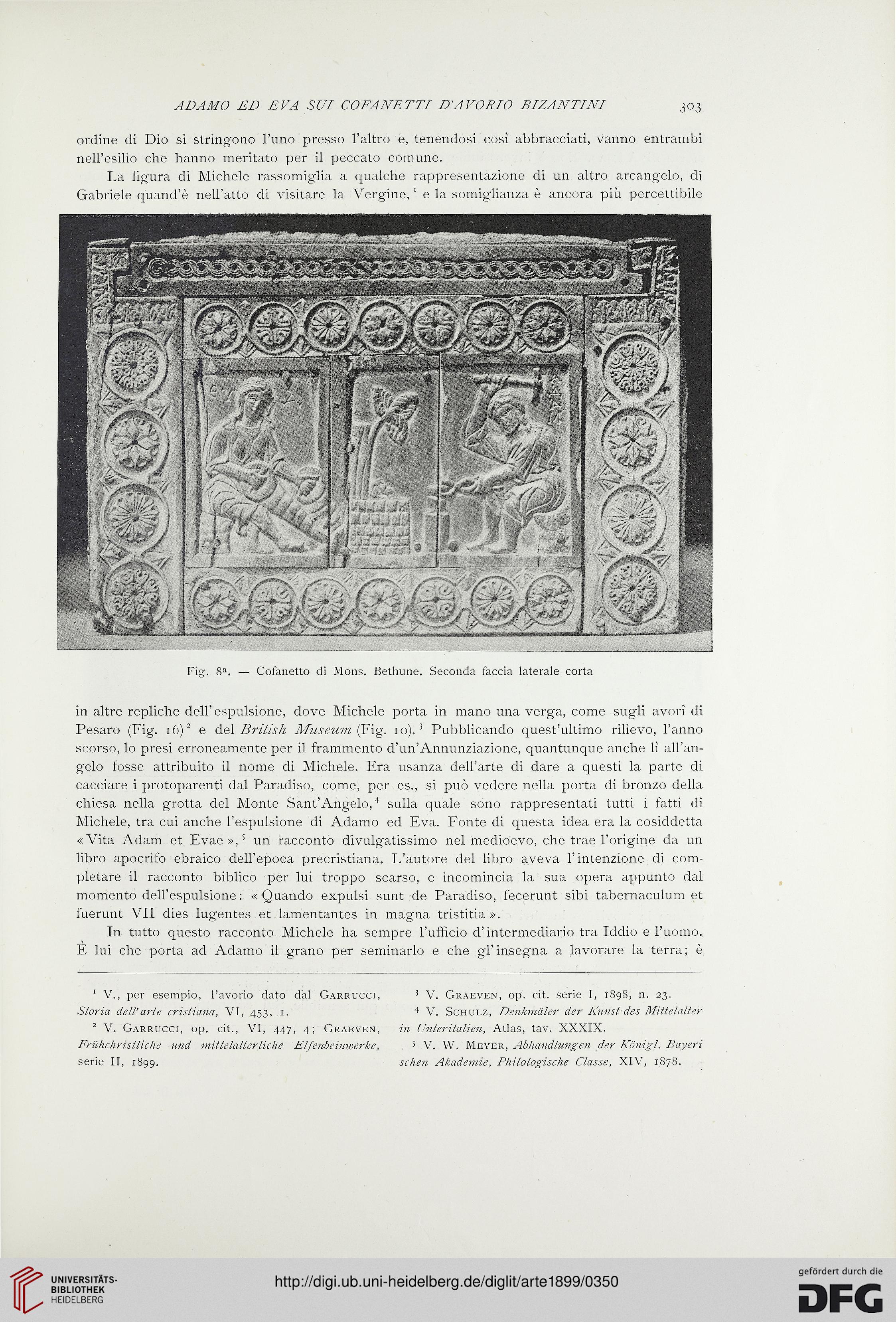

ordine di Dio si stringono l'uno presso l'altro e, tenendosi così abbracciati, vanno entrambi

nell'esilio che hanno meritato per il peccato comune.

Là figura di Michele rassomiglia a qualche rappresentazione di un altro arcangelo, di

Gabriele quand'è nell'atto di visitare la Vergine, ' e la somiglianza è ancora più percettibile

Fig. 8a. — Cofanetto di Mons. Bethune. Seconda faccia laterale corta

in altre repliche dell'espulsione, dove Michele porta in mano una verga, come sugli avori di

Pesaro (Fig. 16)2 e del Brìtish Museum (Fig. 10).3 Pubblicando quest'ultimo rilievo, l'anno

scorso, lo presi erroneamente per il frammento d'un'Annunziazione, quantunque anche lì all'an-

gelo fosse attribuito il nome di Michele. Era usanza dell'arte di dare a questi la parte di

cacciare i protoparenti dal Paradiso, come, per es., si può vedere nella porta di bronzo della

chiesa nella grotta del Monte Sant'Angelo,4 sulla quale sono rappresentati tutti i fatti di

Michele, tra cui anche l'espulsione di Adamo ed Eva. Fonte di questa idea era la cosiddetta

«Vita Adam et Evae»,5 un racconto divulgatissimo nel medioevo, che trae l'origine da un

libro apocrifo ebraico dell'epoca precristiana. L'autore del libro aveva l'intenzione di com-

pletare il racconto biblico per lui troppo scarso, e incomincia la sua opera appunto dal

momento dell'espulsione: «Quando expulsi sunt de Paradiso, fecerunt sibi tabernaculum et

fuerunt VII dies lugentes et lamentantes in magna tristitia ».

In tutto questo racconto-Michele ha sempre l'ufficio d'intermediario tra Iddio e l'uomo.

E lui che porta ad Adamo il grano per seminarlo e che gl'insegna a lavorare la terra; è

1 V., per esempio, l'avorio dato dal Garrucci,

Storia dell'arte cristiana, VI, 453, 1.

2 V. Garrucci, op. cit., VI, 447, 4; Graeven,

Fruhchrislliche und mii'telalterlidie E/fenbeimverke,

serie II, 1899.

5 V. Graeven, op. cit. serie I, 1898, n. 23.

4 V. Schulz, Denkmàler der Kunst des Mittelalter

in Unteritalien, Atlas, tav. XXXIX.

5 V. W. Meyer, Abhandlungen der Kónigl. Bay eri

schen Akademie, Philologische Classe, XIV, 1878.

303

ordine di Dio si stringono l'uno presso l'altro e, tenendosi così abbracciati, vanno entrambi

nell'esilio che hanno meritato per il peccato comune.

Là figura di Michele rassomiglia a qualche rappresentazione di un altro arcangelo, di

Gabriele quand'è nell'atto di visitare la Vergine, ' e la somiglianza è ancora più percettibile

Fig. 8a. — Cofanetto di Mons. Bethune. Seconda faccia laterale corta

in altre repliche dell'espulsione, dove Michele porta in mano una verga, come sugli avori di

Pesaro (Fig. 16)2 e del Brìtish Museum (Fig. 10).3 Pubblicando quest'ultimo rilievo, l'anno

scorso, lo presi erroneamente per il frammento d'un'Annunziazione, quantunque anche lì all'an-

gelo fosse attribuito il nome di Michele. Era usanza dell'arte di dare a questi la parte di

cacciare i protoparenti dal Paradiso, come, per es., si può vedere nella porta di bronzo della

chiesa nella grotta del Monte Sant'Angelo,4 sulla quale sono rappresentati tutti i fatti di

Michele, tra cui anche l'espulsione di Adamo ed Eva. Fonte di questa idea era la cosiddetta

«Vita Adam et Evae»,5 un racconto divulgatissimo nel medioevo, che trae l'origine da un

libro apocrifo ebraico dell'epoca precristiana. L'autore del libro aveva l'intenzione di com-

pletare il racconto biblico per lui troppo scarso, e incomincia la sua opera appunto dal

momento dell'espulsione: «Quando expulsi sunt de Paradiso, fecerunt sibi tabernaculum et

fuerunt VII dies lugentes et lamentantes in magna tristitia ».

In tutto questo racconto-Michele ha sempre l'ufficio d'intermediario tra Iddio e l'uomo.

E lui che porta ad Adamo il grano per seminarlo e che gl'insegna a lavorare la terra; è

1 V., per esempio, l'avorio dato dal Garrucci,

Storia dell'arte cristiana, VI, 453, 1.

2 V. Garrucci, op. cit., VI, 447, 4; Graeven,

Fruhchrislliche und mii'telalterlidie E/fenbeimverke,

serie II, 1899.

5 V. Graeven, op. cit. serie I, 1898, n. 23.

4 V. Schulz, Denkmàler der Kunst des Mittelalter

in Unteritalien, Atlas, tav. XXXIX.

5 V. W. Meyer, Abhandlungen der Kónigl. Bay eri

schen Akademie, Philologische Classe, XIV, 1878.