220

PAOLO D'ANCONA

nuova : nel pulpito eseguito da

Nicola per la Cattedrale di

Siena, nella fontana maggiore

di Perugia e nel pulpito di

Giovanni già nel Duomo di

Pisa. Lo studio dei tre monu-

menti quasi coevi, in cui però

riscontriamo l’impronta di un

genio diverso e vediamo attuati

ideali artistici differenti, mostra

il cammino che l’arte in quegli

anni fortunati andava com-

piendo.

Nicola Pisano, secondo i ca-

noni dell’arte sua, nel rappre-

sentare le allegorie del Trivio

e Quadrivio abbandonò le for-

me ieratiche dei maestri che

lo avevano preceduto ed ebbe

solamente di mira la ricerca

della bellezza, ch’ei vedeva at-

tuata nelle vecchie forme del-

l’antichità classica. Egli le scolpì

nel piedistallo ottangolare del

pilastro mediano del suo pulpito,

nobilmente atteggiate come re-

gine, calme e maestose, avvolte

in ampie e ricchissime vesti,

orlate forse con oro. Gli attri-

buti sono quelli consueti. La Grammatica tiene un libro aperto sulle ginocchia ed ha un

fanciullo a lato intento ad apprendere i primi rudimenti del sapere. La Dialettica, la donna

rifinita per le lunghe veglie, secondo Alain de Lille, la quale « nudis cutis ossibus arida

nubit », è pur qui ritratta in figura di vecchia, dai lineamenti scarni e rilevati, con lo

sguardo volto innanzi a sè, assorta nelle meditazioni. Segue la Retorica in atto di indicare

con la mano destra sopra un libro aperto, mentre con l’altra gestisce, forse per dar mag-

gior forza alle sue parole. A dividere il Trivio dal Quadrivio è introdotta la Filosofia, la

madre delle sette discipline, con una cornucopia in una mano spirante fiamme, coperta

di una splendida veste tutta a ricami, sulla quale già l’oro dovette esser gettato a profusione.

L’Aritmetica è intenta a computare sulle dita, la Geometria sta in atto di prender misure

sopra una tabella, la Musica è munita dell’arpa, e chiude il ciclo l’Astronomia che guarda

il cielo attraverso l’astrolabio. Le figure sono belle e grandiose, e contribuiscono egregia-

mente all’effetto d’insieme che l’artefice dovette proporsi, ma quello che lor manca è, come

abbiamo accennato, il sentimento, il calore, la vita: prerogative, che ritroviamo invece nelle

consimili rappresentazioni di Perugia.

E stato osservato come prima di giungere alla maniera di Giovanni da Pisa, lo stile gran-

dioso di Nicola aveva fatto una prima evoluzione: aveva, cioè, perduto la sua maestà, la sua

fierezza altera, per umanizzarsi e raddolcirsi.1 Le caratteristiche di questo nuovo stile sono

state riscontrate nel monumento di Perugia, terminato nel 1278, come rilevasi da una iscri-

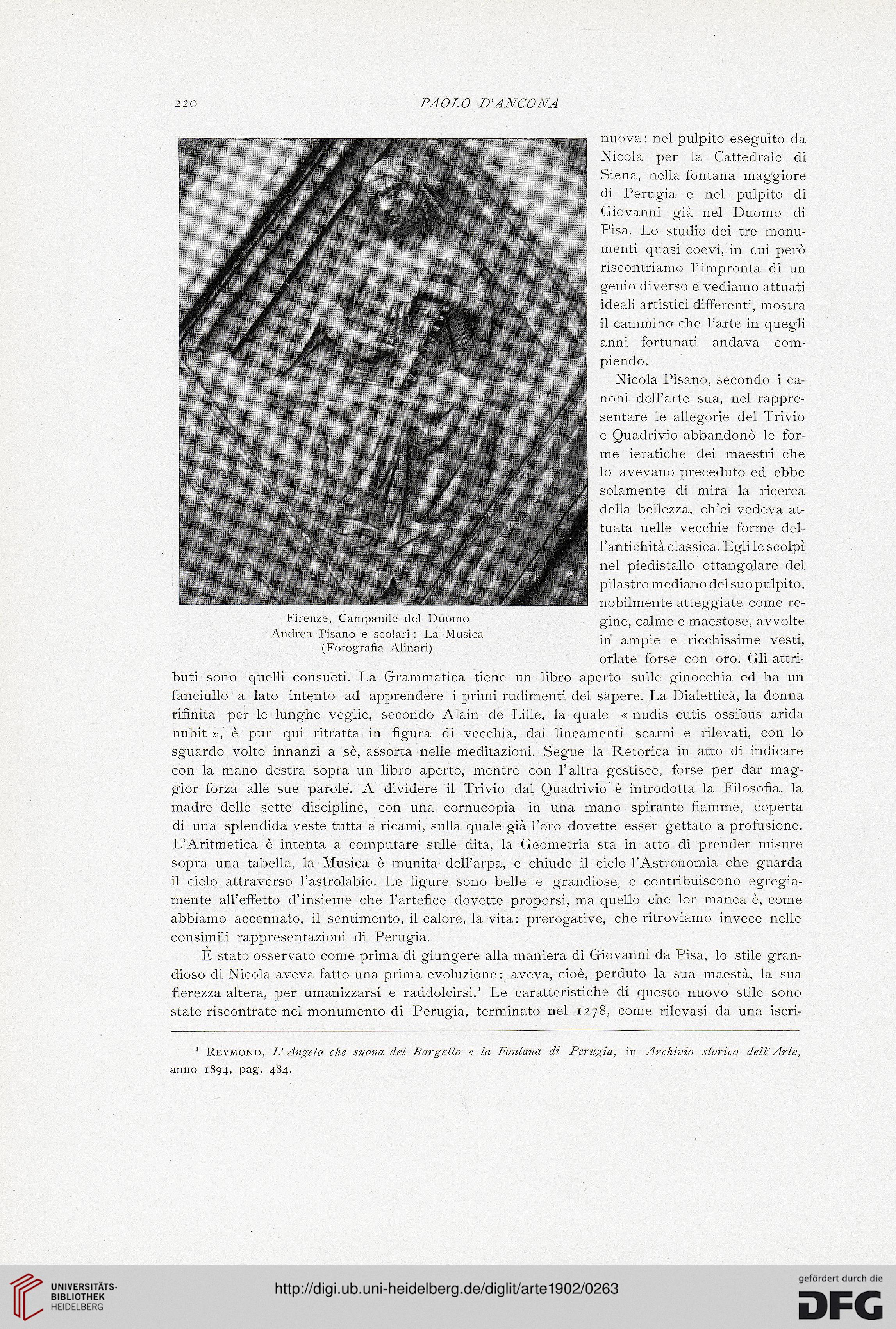

Firenze, Campanile del Duomo

Andrea Pisano e scolari : La Musica

(Fotografia Alinari)

1 Reymond, L’Angelo che suona del Bargello e la Fontana di Perugia, in Archivio storico dell’Arte,

anno 1894, pag. 484.

PAOLO D'ANCONA

nuova : nel pulpito eseguito da

Nicola per la Cattedrale di

Siena, nella fontana maggiore

di Perugia e nel pulpito di

Giovanni già nel Duomo di

Pisa. Lo studio dei tre monu-

menti quasi coevi, in cui però

riscontriamo l’impronta di un

genio diverso e vediamo attuati

ideali artistici differenti, mostra

il cammino che l’arte in quegli

anni fortunati andava com-

piendo.

Nicola Pisano, secondo i ca-

noni dell’arte sua, nel rappre-

sentare le allegorie del Trivio

e Quadrivio abbandonò le for-

me ieratiche dei maestri che

lo avevano preceduto ed ebbe

solamente di mira la ricerca

della bellezza, ch’ei vedeva at-

tuata nelle vecchie forme del-

l’antichità classica. Egli le scolpì

nel piedistallo ottangolare del

pilastro mediano del suo pulpito,

nobilmente atteggiate come re-

gine, calme e maestose, avvolte

in ampie e ricchissime vesti,

orlate forse con oro. Gli attri-

buti sono quelli consueti. La Grammatica tiene un libro aperto sulle ginocchia ed ha un

fanciullo a lato intento ad apprendere i primi rudimenti del sapere. La Dialettica, la donna

rifinita per le lunghe veglie, secondo Alain de Lille, la quale « nudis cutis ossibus arida

nubit », è pur qui ritratta in figura di vecchia, dai lineamenti scarni e rilevati, con lo

sguardo volto innanzi a sè, assorta nelle meditazioni. Segue la Retorica in atto di indicare

con la mano destra sopra un libro aperto, mentre con l’altra gestisce, forse per dar mag-

gior forza alle sue parole. A dividere il Trivio dal Quadrivio è introdotta la Filosofia, la

madre delle sette discipline, con una cornucopia in una mano spirante fiamme, coperta

di una splendida veste tutta a ricami, sulla quale già l’oro dovette esser gettato a profusione.

L’Aritmetica è intenta a computare sulle dita, la Geometria sta in atto di prender misure

sopra una tabella, la Musica è munita dell’arpa, e chiude il ciclo l’Astronomia che guarda

il cielo attraverso l’astrolabio. Le figure sono belle e grandiose, e contribuiscono egregia-

mente all’effetto d’insieme che l’artefice dovette proporsi, ma quello che lor manca è, come

abbiamo accennato, il sentimento, il calore, la vita: prerogative, che ritroviamo invece nelle

consimili rappresentazioni di Perugia.

E stato osservato come prima di giungere alla maniera di Giovanni da Pisa, lo stile gran-

dioso di Nicola aveva fatto una prima evoluzione: aveva, cioè, perduto la sua maestà, la sua

fierezza altera, per umanizzarsi e raddolcirsi.1 Le caratteristiche di questo nuovo stile sono

state riscontrate nel monumento di Perugia, terminato nel 1278, come rilevasi da una iscri-

Firenze, Campanile del Duomo

Andrea Pisano e scolari : La Musica

(Fotografia Alinari)

1 Reymond, L’Angelo che suona del Bargello e la Fontana di Perugia, in Archivio storico dell’Arte,

anno 1894, pag. 484.