IL CROMATISMO DI PAOLO VERONESE

65

centua il valore illustrativo, con nobiltà orna-

mentale riposatissima. Penso nostalgicamente ai

grandi freschi che si consumano lungo il canale

tenebroso solcato di rondini azzurre, nella soli-

tudine della Palladiana Ca' Foscari, la miste-

riosa Malcontenta.

« Forni, capanne e spelunche » parevano le con-

trade veronesi all'Aretino, accorsovi per le feste

imperiali del 1513. Con meno snobismo, in quei

candidi giorni di luglio il suo occhio sensibile alla

cromia avrebbe dovuto indovinare quale dono la

l'alacre genio del Sammichcli. Però Mariette ri-

corda nella sua collezione una creta di Paolo:

e non mi stupirei se taluno degli stucchi del

Maser, ora attribuiti al Vittoria, si rivelassero

un giorno come capriccio suo.

Artisticamente, questa educazione plastica

spiega perchè il massimo coloritore fosse anche

un tenace — se non fortunato — disegnatore.

Quando la vibratile commozione del colore è al

suo colmo, l'« animato sangue freddo » di Paolo

contorna i modellati,fperchè non si sfaldino. È

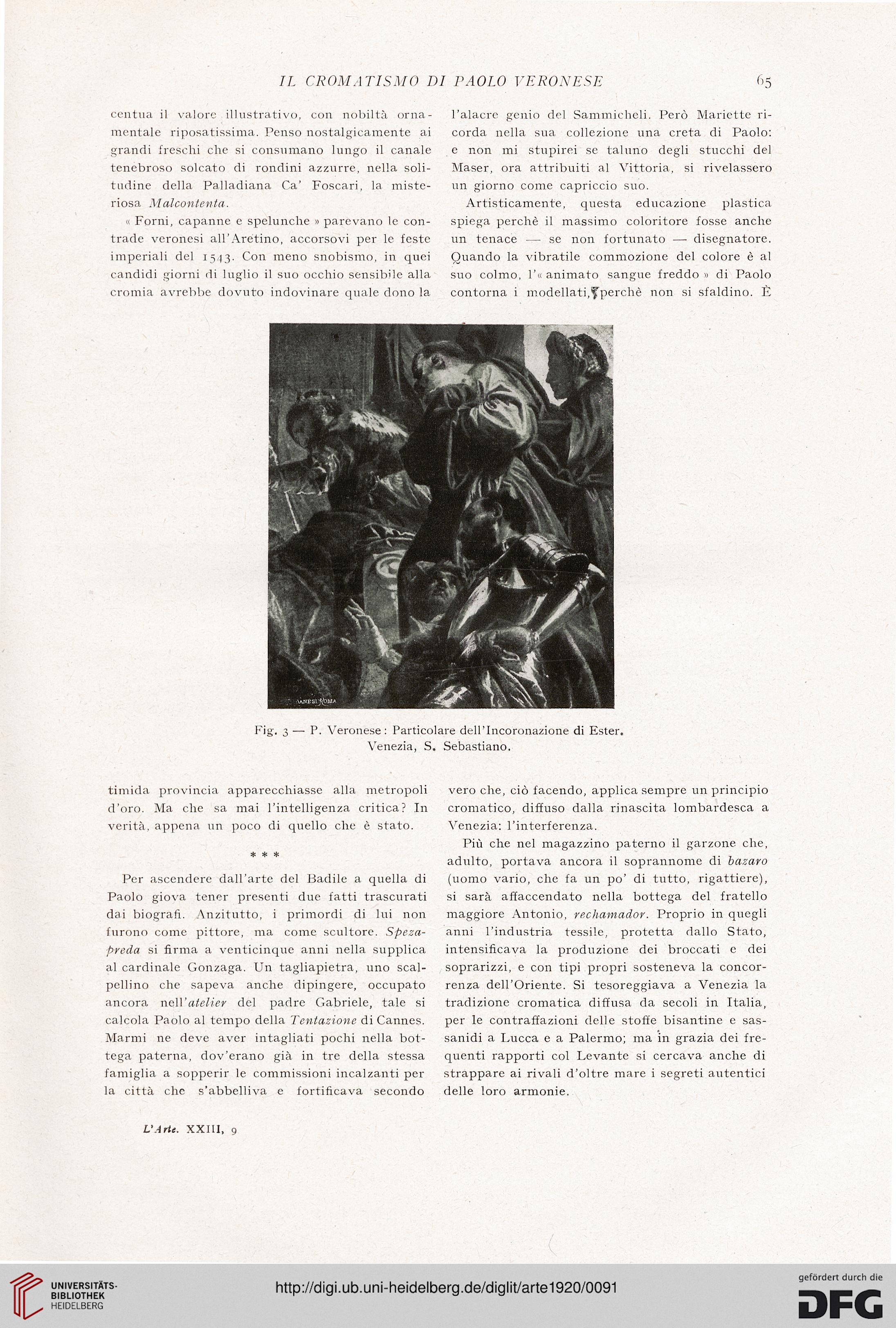

Fig. 3 — P. Veronese: Particolare dell'Incoronazione di Ester.

Venezia, S. Sebastiano.

timida provincia apparecchiasse alla metropoli

d'oro. Ma che sa mai l'intelligenza critica? In

verità, appena un poco di quello che è stato.

* * *

Per ascendere dall'arte del Badile a quella di

Paolo giova tener presenti due fatti trascurati

dai biografi. Anzitutto, i primordi di lui non

furono come pittore, ma come scultore. Speza-

preda si firma a venticinque anni nella supplica

al cardinale Gonzaga. Un tagliapietra, uno scal-

pellino che sapeva anche dipingere, occupato

ancora ncW atelier del padre Gabriele, tale si

calcola Paolo al tempo della Tentazione di Cannes.

Marmi ne deve aver intagliati pochi nella bot-

tega paterna, dov'erano già in tre della stessa

famiglia a sopperir le commissioni incalzanti per

la città che s'abbelliva e fortificava secondo

vero che, ciò facendo, applica sempre un principio

cromatico, diffuso dalla rinascita lombardesca a

Venezia: l'interferenza.

Più che nel magazzino paterno il garzone che,

adulto, portava ancora il soprannome di bazaro

(uomo vario, che fa un po' di tutto, rigattiere),

si sarà affaccendato nella bottega del fratello

maggiore Antonio, rechamador. Proprio in quegli

anni l'industria tessile, protetta dallo Stato,

intensificava la produzione dei broccati e dei

soprarizzi, e con tipi propri sosteneva la concor-

renza dell'Oriente. Si tesoreggiava a Venezia la

tradizione cromatica diffusa da secoli in Italia,

per le contraffazioni delle stoffe bisantine e sas-

sanidi a Lucca e a Palermo; ma in grazia dei fre-

quenti rapporti col Levante si cercava anche di

strappare ai rivali d'oltre mare i segreti autentici

delle loro armonie.

L'Arte. XXIII, 9

65

centua il valore illustrativo, con nobiltà orna-

mentale riposatissima. Penso nostalgicamente ai

grandi freschi che si consumano lungo il canale

tenebroso solcato di rondini azzurre, nella soli-

tudine della Palladiana Ca' Foscari, la miste-

riosa Malcontenta.

« Forni, capanne e spelunche » parevano le con-

trade veronesi all'Aretino, accorsovi per le feste

imperiali del 1513. Con meno snobismo, in quei

candidi giorni di luglio il suo occhio sensibile alla

cromia avrebbe dovuto indovinare quale dono la

l'alacre genio del Sammichcli. Però Mariette ri-

corda nella sua collezione una creta di Paolo:

e non mi stupirei se taluno degli stucchi del

Maser, ora attribuiti al Vittoria, si rivelassero

un giorno come capriccio suo.

Artisticamente, questa educazione plastica

spiega perchè il massimo coloritore fosse anche

un tenace — se non fortunato — disegnatore.

Quando la vibratile commozione del colore è al

suo colmo, l'« animato sangue freddo » di Paolo

contorna i modellati,fperchè non si sfaldino. È

Fig. 3 — P. Veronese: Particolare dell'Incoronazione di Ester.

Venezia, S. Sebastiano.

timida provincia apparecchiasse alla metropoli

d'oro. Ma che sa mai l'intelligenza critica? In

verità, appena un poco di quello che è stato.

* * *

Per ascendere dall'arte del Badile a quella di

Paolo giova tener presenti due fatti trascurati

dai biografi. Anzitutto, i primordi di lui non

furono come pittore, ma come scultore. Speza-

preda si firma a venticinque anni nella supplica

al cardinale Gonzaga. Un tagliapietra, uno scal-

pellino che sapeva anche dipingere, occupato

ancora ncW atelier del padre Gabriele, tale si

calcola Paolo al tempo della Tentazione di Cannes.

Marmi ne deve aver intagliati pochi nella bot-

tega paterna, dov'erano già in tre della stessa

famiglia a sopperir le commissioni incalzanti per

la città che s'abbelliva e fortificava secondo

vero che, ciò facendo, applica sempre un principio

cromatico, diffuso dalla rinascita lombardesca a

Venezia: l'interferenza.

Più che nel magazzino paterno il garzone che,

adulto, portava ancora il soprannome di bazaro

(uomo vario, che fa un po' di tutto, rigattiere),

si sarà affaccendato nella bottega del fratello

maggiore Antonio, rechamador. Proprio in quegli

anni l'industria tessile, protetta dallo Stato,

intensificava la produzione dei broccati e dei

soprarizzi, e con tipi propri sosteneva la concor-

renza dell'Oriente. Si tesoreggiava a Venezia la

tradizione cromatica diffusa da secoli in Italia,

per le contraffazioni delle stoffe bisantine e sas-

sanidi a Lucca e a Palermo; ma in grazia dei fre-

quenti rapporti col Levante si cercava anche di

strappare ai rivali d'oltre mare i segreti autentici

delle loro armonie.

L'Arte. XXIII, 9