22

Die gleiche Beobachtung konnte am Großen Wendel-

stein geinacht werden. Für die hohen, stark belasteten

Pfeiler hat man ausgesucht gute, feste Steine gewählt

und richtig gelagert. Sie sind jetzt nach annähernd

400 Jahren noch durchaus einwandfrei erhalten. Auch

die Rauchgase der dicht am Schlosse vorüberfahrenden

Elbdampfer haben dem Steine nichts anhaben können.

Glücklicherweise ist man hier sparsam mit der Verwen-

dung von Eisen gewesen, so daß nur wenig Sprünge

durch Rost festzustellen find. Großen Schaden haben aber

alle Brüstungsplatten gelitten, die auf Spalt gestellt und

stark mit Eisen verklammert sind.

Von Wappen aus dem 16. Jahrhundert sind noch

die zu erwähnen, welche sich an der Konsole eines Erkers

auf der Elbseite befinden. Es ist eine Zusammenstellung

von drei kleinen Wappenschildchen: In der Mitte Sachsen,

links die Kur, rechts der Meißner Löwe. Unter den Wap-

pen steht die Jahreszahl 1534, daneben der abgekürzte

Wahlspruch Johann Friedrichs V. D. LI. 1. U.: „Verbum

Domini Nanet ln Ulernum".

Eine Wappendarstellung aus der Zeit Christians II.

befindet sich auf dem 1602 entstandenen, 1626 aus der

Schloßkapelle zu Dresden nach Torgau gebrachten Altar

in der Schloßkirche. Der ziemlich kleine Altaraufbau besteht aus weißem, gelblich ge-

ädertem Marmor und Alabaster mit geringer Vergoldung, sonst ohne Farben, und

stammt aus der Waltherschen Werkstatt in Dresden.

Hier befinden sich zwischen 2 Säulenpaaren aus Marmor übereinander je 4 Wappen mit folgenden Überschriften:

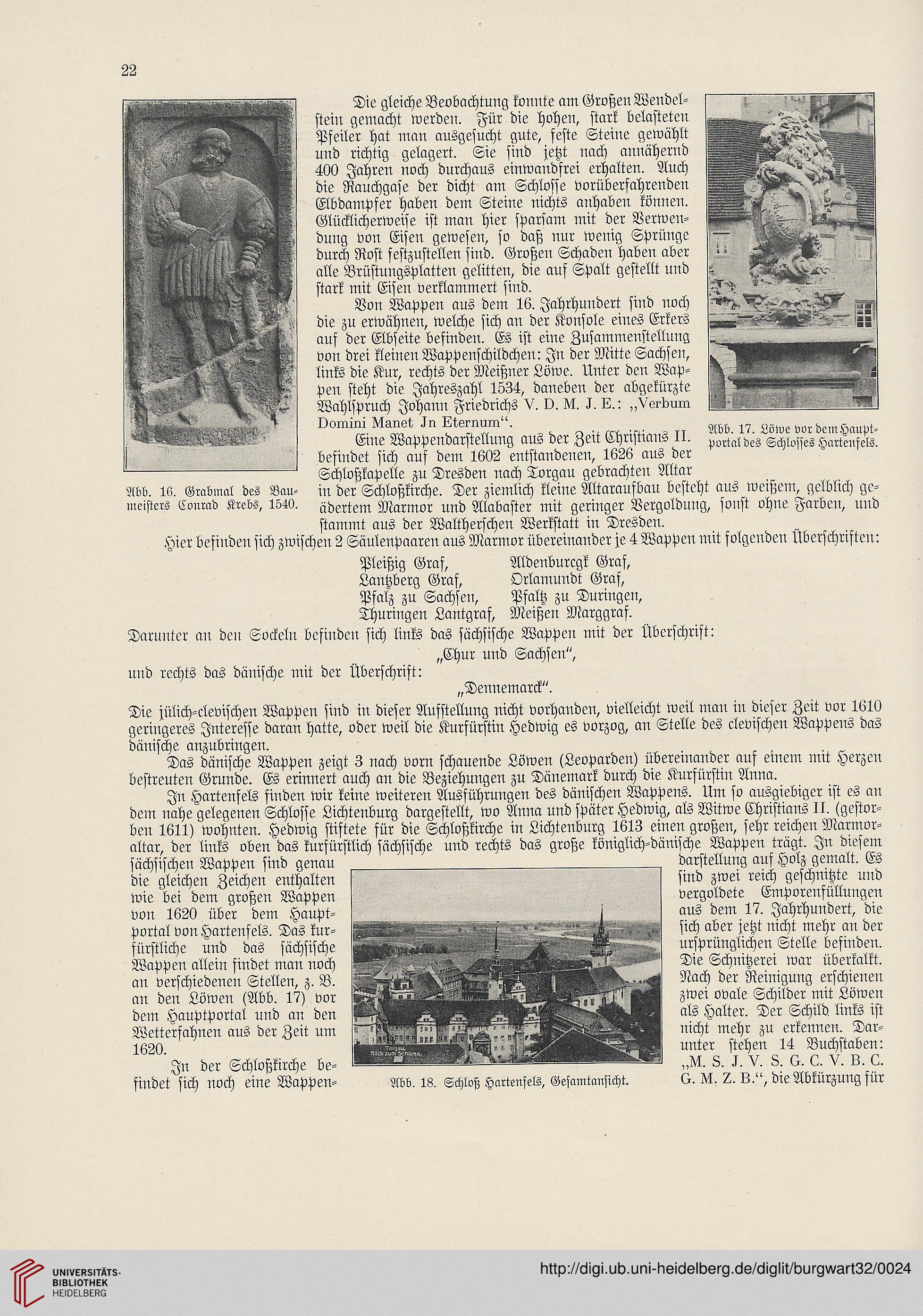

Abb. 17. Löwe vordem Haupt-

portal des Schlosses Hartenfels.

Abb. 16. Grabmal des Bau-

meisters Conrad Krebs, 1540.

Pleißig Graf, Aldenburcgk Graf,

Lantzberg Graf, Orlamundt Graf,

Pfalz zu Sachsen, Pfaltz zu Duringen,

Thüringen Lantgraf, Meißen Marggraf.

Darunter au den Sockeln befinden sich links das sächsische Wappen mit der Überschrift:

„Chur und Sachsen",

und rechts das dänische mit der Überschrift:

„Dennemarck".

Die jülich-clevischen Wappen sind in dieser Aufstellung nicht vorhanden, vielleicht weil man in dieser Zeit vor 1610

geringeres Interesse daran hatte, oder weil die Kurfürstin Hedwig es vorzog, an Stelle des clevischen Wappens das

dänische auzubringen.

Das dänische Wappen zeigt 3 nach vorn schauende Löwen (Leoparden) übereinander auf einem mit Herzen

bestreuten Grunde. Es erinnert auch all die Beziehungen zu Dänemark durch die Kurfürstin Anna.

In Hartenfels finden wir keine weiteren Ausführungen des dänischen Wappens. Um so ausgiebiger ist es an

dem nahe gelegenen Schlosse Lichtenburg dargestellt, wo Anna und später Hedwig, als Witwe Christians I I. (gestor-

ben 1611) wohnten. Hedwig stiftete für die Schloßkirche in Lichtenburg 1613 einen großen, sehr reichen Marmor-

altar, der links oben das kurfürstlich sächsische und rechts das große königlich-dänische Wappen trägt. In diesem

sächsischen Wappen sind genau _ darstellung auf Holz gemalt. Es

die gleichen Zeichen enthalten sind zwei reich geschnitzte und

wie bei dem^ großen Wappen - ^ ^bbidet^ E^ip^ownf^ürlng^n

findet^sich noch" eine Wappen- Abb. 18. Schloß Hartenfels, Gesamtansicht. o. LI. 2.1!.", die Abkürzung für

Die gleiche Beobachtung konnte am Großen Wendel-

stein geinacht werden. Für die hohen, stark belasteten

Pfeiler hat man ausgesucht gute, feste Steine gewählt

und richtig gelagert. Sie sind jetzt nach annähernd

400 Jahren noch durchaus einwandfrei erhalten. Auch

die Rauchgase der dicht am Schlosse vorüberfahrenden

Elbdampfer haben dem Steine nichts anhaben können.

Glücklicherweise ist man hier sparsam mit der Verwen-

dung von Eisen gewesen, so daß nur wenig Sprünge

durch Rost festzustellen find. Großen Schaden haben aber

alle Brüstungsplatten gelitten, die auf Spalt gestellt und

stark mit Eisen verklammert sind.

Von Wappen aus dem 16. Jahrhundert sind noch

die zu erwähnen, welche sich an der Konsole eines Erkers

auf der Elbseite befinden. Es ist eine Zusammenstellung

von drei kleinen Wappenschildchen: In der Mitte Sachsen,

links die Kur, rechts der Meißner Löwe. Unter den Wap-

pen steht die Jahreszahl 1534, daneben der abgekürzte

Wahlspruch Johann Friedrichs V. D. LI. 1. U.: „Verbum

Domini Nanet ln Ulernum".

Eine Wappendarstellung aus der Zeit Christians II.

befindet sich auf dem 1602 entstandenen, 1626 aus der

Schloßkapelle zu Dresden nach Torgau gebrachten Altar

in der Schloßkirche. Der ziemlich kleine Altaraufbau besteht aus weißem, gelblich ge-

ädertem Marmor und Alabaster mit geringer Vergoldung, sonst ohne Farben, und

stammt aus der Waltherschen Werkstatt in Dresden.

Hier befinden sich zwischen 2 Säulenpaaren aus Marmor übereinander je 4 Wappen mit folgenden Überschriften:

Abb. 17. Löwe vordem Haupt-

portal des Schlosses Hartenfels.

Abb. 16. Grabmal des Bau-

meisters Conrad Krebs, 1540.

Pleißig Graf, Aldenburcgk Graf,

Lantzberg Graf, Orlamundt Graf,

Pfalz zu Sachsen, Pfaltz zu Duringen,

Thüringen Lantgraf, Meißen Marggraf.

Darunter au den Sockeln befinden sich links das sächsische Wappen mit der Überschrift:

„Chur und Sachsen",

und rechts das dänische mit der Überschrift:

„Dennemarck".

Die jülich-clevischen Wappen sind in dieser Aufstellung nicht vorhanden, vielleicht weil man in dieser Zeit vor 1610

geringeres Interesse daran hatte, oder weil die Kurfürstin Hedwig es vorzog, an Stelle des clevischen Wappens das

dänische auzubringen.

Das dänische Wappen zeigt 3 nach vorn schauende Löwen (Leoparden) übereinander auf einem mit Herzen

bestreuten Grunde. Es erinnert auch all die Beziehungen zu Dänemark durch die Kurfürstin Anna.

In Hartenfels finden wir keine weiteren Ausführungen des dänischen Wappens. Um so ausgiebiger ist es an

dem nahe gelegenen Schlosse Lichtenburg dargestellt, wo Anna und später Hedwig, als Witwe Christians I I. (gestor-

ben 1611) wohnten. Hedwig stiftete für die Schloßkirche in Lichtenburg 1613 einen großen, sehr reichen Marmor-

altar, der links oben das kurfürstlich sächsische und rechts das große königlich-dänische Wappen trägt. In diesem

sächsischen Wappen sind genau _ darstellung auf Holz gemalt. Es

die gleichen Zeichen enthalten sind zwei reich geschnitzte und

wie bei dem^ großen Wappen - ^ ^bbidet^ E^ip^ownf^ürlng^n

findet^sich noch" eine Wappen- Abb. 18. Schloß Hartenfels, Gesamtansicht. o. LI. 2.1!.", die Abkürzung für