«■

O

n

■■

a

«■

D

■•

O

o

D

i«

D

«■

Q

»-

a

«■

0

a

D

Werkzeug verlangte wiederum eine geschicktere

Hand und trug zur Vervollkommnung des Geistes

bei. So potenzierten sich beide Faktoren bis zur

Erreichung von Höchstleistungen, wie sie in der

Hand und im Werkzeuge des Operateurs, des

Künstlers und des Kunsthandwerkers, des experi-

mentierenden Naturforschers und des Fein-

mechanikers zu bewundern sind. Bei den Tätig-

keiten dieser »Handwerker« — im verfeinerten

und erweiterten Sinne des Wortes — arbeiten Hand

und Gehirn so unmittelbar zusammen, daß die

Wirkungen in eins verschmelzen, daß, wie Erasmus

Darwin sich ausdrückte, der Wille in der Schneide

des Meißels oder Drehstahls zu sitzen scheint.

Jede Muskelübung legt eben ein Erinnerungsbild

in der Hirnrinde nieder und trägt auf diese Weise

nicht wenig zur geistigen Entwickelung bei. *)

Hieraus folgt die Notwendigkeit technischer

Übungen für die Zwecke der Jugenderziehung.

Unter den früheren Verhältnissen vollzog sich

diese technische Seite der Erziehung ganz von

selbst und auch ganz ungezwungen. Die Kinder

hatten ihren Anteil an der technischen Arbeit,

indem sie bei häuslichen und gewerblichen Tätig-

keiten den Eltern an die Hand gingen und da-

durch einen Einblick in die technischen Prozesse

gewannen, die sich bei der Erzeugung von wirt-

schaftlichen Gütern abspielen. Dadurch erlangten

sie die Kenntnisse und Fertigkeiten, die bei den

Verrichtungen des gewerblichen und des täglichen

*) Man vergl. hierüber die Schriften des Verfassers: »Die

psychologische und pädagogische Begründung der

Notwendigkeit des praktischen Unterrichts«.

Langensalza, H. Beyer, 1907, und: »Die Knaben-Hand-

arbeit in der heutigen Erziehung«. Leipzig, B. G.

Teubner, 1907. (Auch: »Einige Grundfragen der

Erziehung« in der Zeitschrift »Kind und Kunst«).

Lebens unentbehrlich sind, ihr praktischer

Blick wurde geübt und die Fähigkeit,

anschaulich zu denken, wurde ihnen an-

erzogen. Denn das technische Denken

muß immer mit der Verwirklichungs-

möglichkeit des Gedachten rechnen, da-

durch unterscheidet es sich vom rein

abstrakten, philosophischen Denken, das

eine derartige Probe auf die Richtigkeit

des Denkprozesses nicht zu machen

braucht.

Deshalb ist die technische Arbeit, wie

sie die Menschheit auf jeder Kulturstufe

ausübte, die beste Schule des Denkens

gewesen, durch die sie hindurchgehen

konnte. Unsere mittelalterlichen Meister

und Künstler waren nichts weniger als

gelehrte Leute, die meisten von ihnen

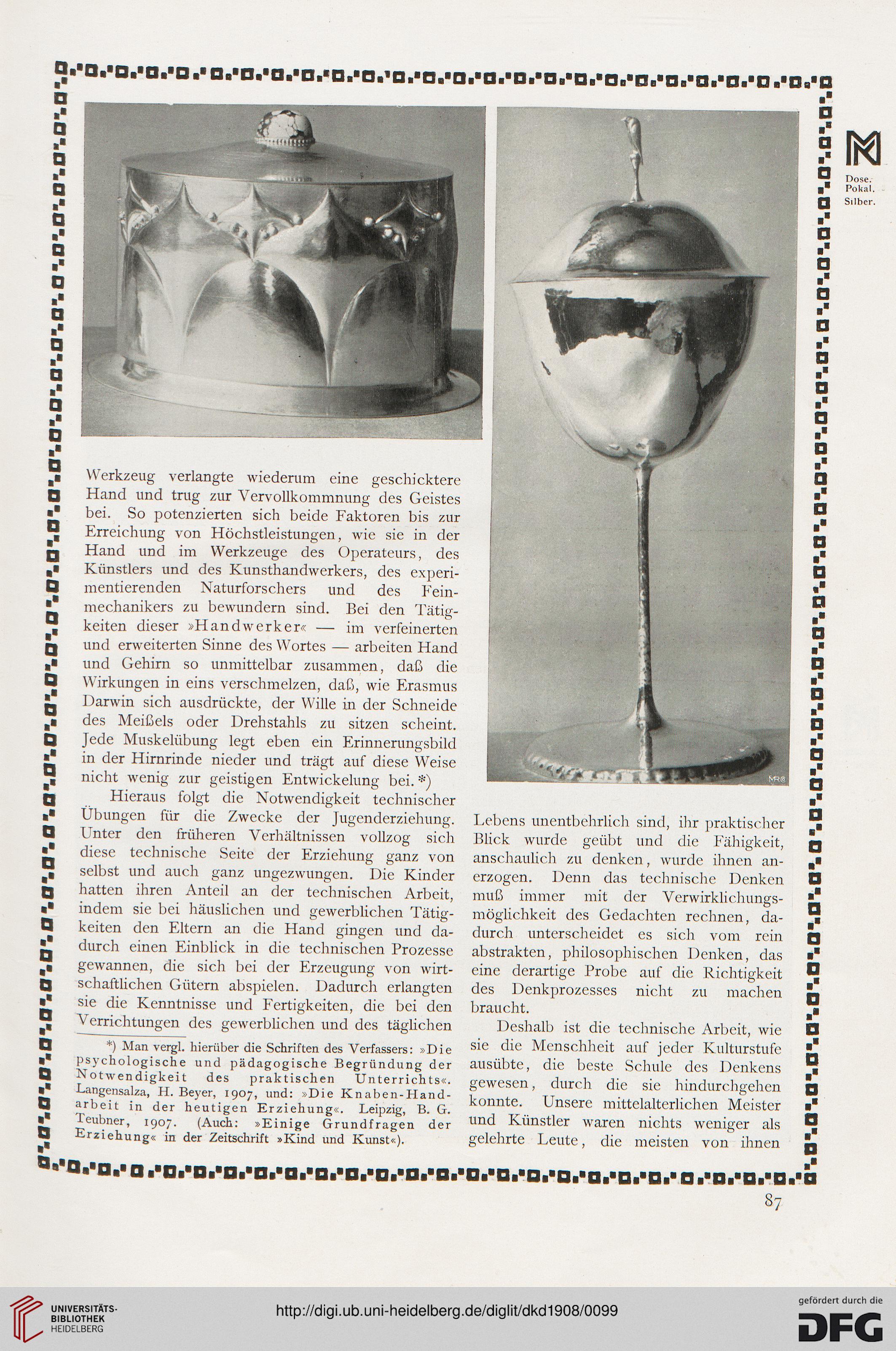

q Dose.

f* Pokal.

Q Silber.

■ ■

a

■«

a

□

a

■

a

a

a

■■

D

D

a

■■

D

.«

D

a

□

■

a

a

n

.«

a

_■

D

a

D

.«

D

_■

■

a

87

O

n

■■

a

«■

D

■•

O

o

D

i«

D

«■

Q

»-

a

«■

0

a

D

Werkzeug verlangte wiederum eine geschicktere

Hand und trug zur Vervollkommnung des Geistes

bei. So potenzierten sich beide Faktoren bis zur

Erreichung von Höchstleistungen, wie sie in der

Hand und im Werkzeuge des Operateurs, des

Künstlers und des Kunsthandwerkers, des experi-

mentierenden Naturforschers und des Fein-

mechanikers zu bewundern sind. Bei den Tätig-

keiten dieser »Handwerker« — im verfeinerten

und erweiterten Sinne des Wortes — arbeiten Hand

und Gehirn so unmittelbar zusammen, daß die

Wirkungen in eins verschmelzen, daß, wie Erasmus

Darwin sich ausdrückte, der Wille in der Schneide

des Meißels oder Drehstahls zu sitzen scheint.

Jede Muskelübung legt eben ein Erinnerungsbild

in der Hirnrinde nieder und trägt auf diese Weise

nicht wenig zur geistigen Entwickelung bei. *)

Hieraus folgt die Notwendigkeit technischer

Übungen für die Zwecke der Jugenderziehung.

Unter den früheren Verhältnissen vollzog sich

diese technische Seite der Erziehung ganz von

selbst und auch ganz ungezwungen. Die Kinder

hatten ihren Anteil an der technischen Arbeit,

indem sie bei häuslichen und gewerblichen Tätig-

keiten den Eltern an die Hand gingen und da-

durch einen Einblick in die technischen Prozesse

gewannen, die sich bei der Erzeugung von wirt-

schaftlichen Gütern abspielen. Dadurch erlangten

sie die Kenntnisse und Fertigkeiten, die bei den

Verrichtungen des gewerblichen und des täglichen

*) Man vergl. hierüber die Schriften des Verfassers: »Die

psychologische und pädagogische Begründung der

Notwendigkeit des praktischen Unterrichts«.

Langensalza, H. Beyer, 1907, und: »Die Knaben-Hand-

arbeit in der heutigen Erziehung«. Leipzig, B. G.

Teubner, 1907. (Auch: »Einige Grundfragen der

Erziehung« in der Zeitschrift »Kind und Kunst«).

Lebens unentbehrlich sind, ihr praktischer

Blick wurde geübt und die Fähigkeit,

anschaulich zu denken, wurde ihnen an-

erzogen. Denn das technische Denken

muß immer mit der Verwirklichungs-

möglichkeit des Gedachten rechnen, da-

durch unterscheidet es sich vom rein

abstrakten, philosophischen Denken, das

eine derartige Probe auf die Richtigkeit

des Denkprozesses nicht zu machen

braucht.

Deshalb ist die technische Arbeit, wie

sie die Menschheit auf jeder Kulturstufe

ausübte, die beste Schule des Denkens

gewesen, durch die sie hindurchgehen

konnte. Unsere mittelalterlichen Meister

und Künstler waren nichts weniger als

gelehrte Leute, die meisten von ihnen

q Dose.

f* Pokal.

Q Silber.

■ ■

a

■«

a

□

a

■

a

a

a

■■

D

D

a

■■

D

.«

D

a

□

■

a

a

n

.«

a

_■

D

a

D

.«

D

_■

■

a

87