Erich Waske—Berlin.

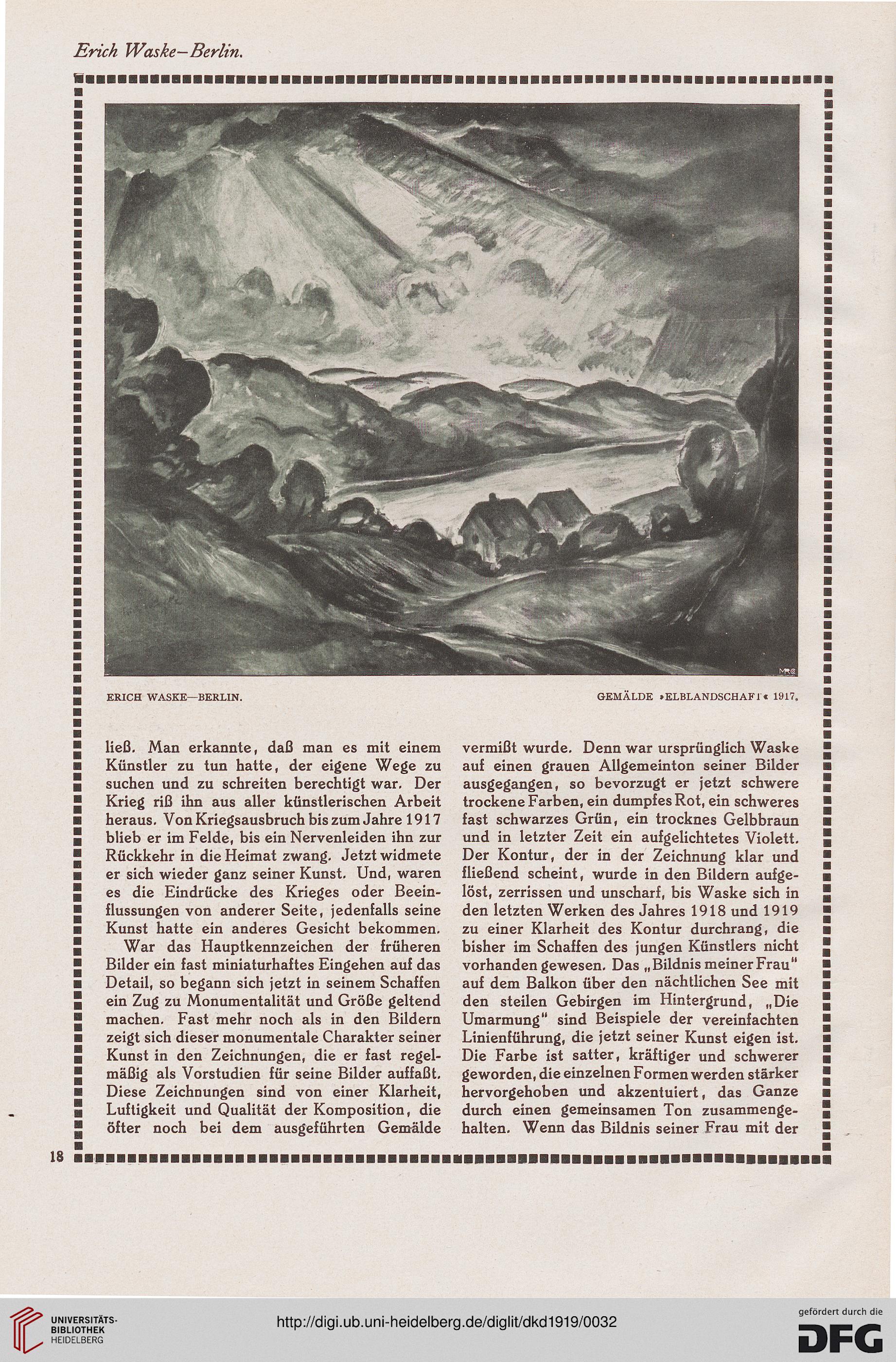

ERICH WASKE—BERLIN.

GEMÄLDE »ELBLANDSCHAF I« 1917.

ließ. Man erkannte, daß man es mit einem

Künstler zu tun hatte, der eigene Wege zu

suchen und zu schreiten berechtigt war. Der

Krieg riß ihn aus aller künstlerischen Arbeit

heraus. Von Kriegsausbruch bis zum Jahre 1917

blieb er im Felde, bis ein Nervenleiden ihn zur

Rückkehr in die Heimat zwang. Jetzt widmete

er sich wieder ganz seiner Kunst. Und, waren

es die Eindrücke des Krieges oder Beein-

flussungen von anderer Seite, jedenfalls seine

Kunst hatte ein anderes Gesicht bekommen.

War das Hauptkennzeichen der früheren

Bilder ein fast miniaturhaftes Eingehen auf das

Detail, so begann sich jetzt in seinem Schaffen

ein Zug zu Monumentalität und Größe geltend

machen. Fast mehr noch als in den Bildern

zeigt sich dieser monumentale Charakter seiner

Kunst in den Zeichnungen, die er fast regel-

mäßig als Vorstudien für seine Bilder auffaßt.

Diese Zeichnungen sind von einer Klarheit,

Luftigkeit und Qualität der Komposition, die

öfter noch bei dem ausgeführten Gemälde

vermißt wurde. Denn war ursprünglich Waske

auf einen grauen Allgemeinton seiner Bilder

ausgegangen, so bevorzugt er jetzt schwere

trockene Farben, ein dumpfes Rot, ein schweres

fast schwarzes Grün, ein trocknes Gelbbraun

und in letzter Zeit ein aufgelichtetes Violett.

Der Kontur, der in der Zeichnung klar und

fließend scheint, wurde in den Bildern aufge-

löst, zerrissen und unscharf, bis Waske sich in

den letzten Werken des Jahres 1918 und 1919

zu einer Klarheit des Kontur durchrang, die

bisher im Schaffen des jungen Künstlers nicht

vorhanden gewesen. Das „Bildnis meiner Frau"

auf dem Balkon über den nächtlichen See mit

den steilen Gebirgen im Hintergrund, „Die

Umarmung" sind Beispiele der vereinfachten

Linienführung, die jetzt seiner Kunst eigen ist.

Die Farbe ist satter, kräftiger und schwerer

geworden, die einzelnen Formen werden stärker

hervorgehoben und akzentuiert, das Ganze

durch einen gemeinsamen Ton zusammenge-

halten. Wenn das Bildnis seiner Frau mit der

ERICH WASKE—BERLIN.

GEMÄLDE »ELBLANDSCHAF I« 1917.

ließ. Man erkannte, daß man es mit einem

Künstler zu tun hatte, der eigene Wege zu

suchen und zu schreiten berechtigt war. Der

Krieg riß ihn aus aller künstlerischen Arbeit

heraus. Von Kriegsausbruch bis zum Jahre 1917

blieb er im Felde, bis ein Nervenleiden ihn zur

Rückkehr in die Heimat zwang. Jetzt widmete

er sich wieder ganz seiner Kunst. Und, waren

es die Eindrücke des Krieges oder Beein-

flussungen von anderer Seite, jedenfalls seine

Kunst hatte ein anderes Gesicht bekommen.

War das Hauptkennzeichen der früheren

Bilder ein fast miniaturhaftes Eingehen auf das

Detail, so begann sich jetzt in seinem Schaffen

ein Zug zu Monumentalität und Größe geltend

machen. Fast mehr noch als in den Bildern

zeigt sich dieser monumentale Charakter seiner

Kunst in den Zeichnungen, die er fast regel-

mäßig als Vorstudien für seine Bilder auffaßt.

Diese Zeichnungen sind von einer Klarheit,

Luftigkeit und Qualität der Komposition, die

öfter noch bei dem ausgeführten Gemälde

vermißt wurde. Denn war ursprünglich Waske

auf einen grauen Allgemeinton seiner Bilder

ausgegangen, so bevorzugt er jetzt schwere

trockene Farben, ein dumpfes Rot, ein schweres

fast schwarzes Grün, ein trocknes Gelbbraun

und in letzter Zeit ein aufgelichtetes Violett.

Der Kontur, der in der Zeichnung klar und

fließend scheint, wurde in den Bildern aufge-

löst, zerrissen und unscharf, bis Waske sich in

den letzten Werken des Jahres 1918 und 1919

zu einer Klarheit des Kontur durchrang, die

bisher im Schaffen des jungen Künstlers nicht

vorhanden gewesen. Das „Bildnis meiner Frau"

auf dem Balkon über den nächtlichen See mit

den steilen Gebirgen im Hintergrund, „Die

Umarmung" sind Beispiele der vereinfachten

Linienführung, die jetzt seiner Kunst eigen ist.

Die Farbe ist satter, kräftiger und schwerer

geworden, die einzelnen Formen werden stärker

hervorgehoben und akzentuiert, das Ganze

durch einen gemeinsamen Ton zusammenge-

halten. Wenn das Bildnis seiner Frau mit der