Ausstellung » Kunst des Jahres«. Darmsiadt igig.

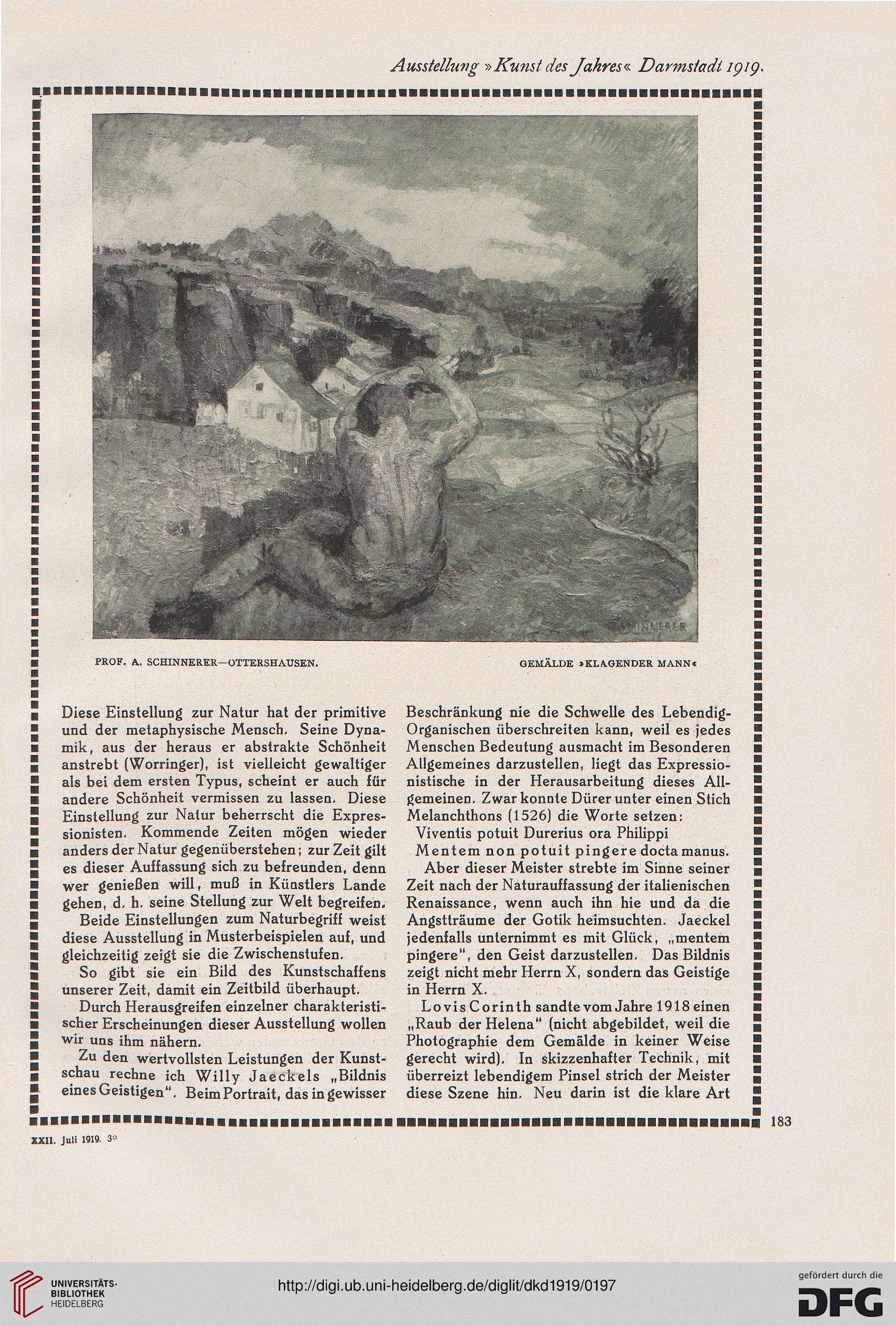

PROF. A. SCHTNNERER—OTTERSHAUSEN.

GEMÄLDE »KLAGENDER MANN«

Diese Einstellung zur Natur hat der primitive

und der metaphysische Mensch. Seine Dyna-

mik, aus der heraus er abstrakte Schönheit

anstrebt (Worringer), ist vielleicht gewaltiger

als bei dem ersten Typus, scheint er auch für

andere Schönheit vermissen zu lassen. Diese

Einstellung zur Natur beherrscht die Expres-

sionisten. Kommende Zeiten mögen wieder

anders der Natur gegenüberstehen; zur Zeit gilt

es dieser Auffassung sich zu befreunden, denn

wer genießen will, muß in Künstlers Lande

gehen, d. h. seine Stellung zur Welt begreifen.

Beide Einstellungen zum Naturbegriff weist

diese Ausstellung in Musterbeispielen auf, und

gleichzeitig zeigt sie die Zwischenstufen.

So gibt sie ein Bild des Kunstschaffens

unserer Zeit, damit ein Zeitbild überhaupt.

Durch Herausgreifen einzelner charakteristi-

scher Erscheinungen dieser Ausstellung wollen

wir uns ihm nähern.

Zu den wertvollsten Leistungen der Kunst-

schau rechne ich Willy Jaeckels „Bildnis

eines Geistigen". Beim Portrait, das in gewisser

Beschränkung nie die Schwelle des Lebendig-

Organischen überschreiten kann, weil es jedes

Menschen Bedeutung ausmacht im Besonderen

Allgemeines darzustellen, liegt das Expressio-

nistische in der Herausarbeitung dieses All-

gemeinen. Zwar konnte Dürer unter einen Stich

Melanchthons (1526) die Worte setzen:

Viventis potuit Durerius ora Philippi

Mentem non potuit pingere doctamanus.

Aber dieser Meister strebte im Sinne seiner

Zeit nach der Naturauffassung der italienischen

Renaissance, wenn auch ihn hie und da die

Angstträume der Gotik heimsuchten. Jaeckel

jedenfalls unternimmt es mit Glück, „mentem

pingere", den Geist darzustellen. Das Bildnis

zeigt nicht mehr Herrn X, sondern das Geistige

in Herrn X.

LovisCorinth sandte vom Jahre 1918einen

„Raub der Helena" (nicht abgebildet, weil die

Photographie dem Gemälde in keiner Weise

gerecht wird). In skizzenhafter Technik, mit

überreizt lebendigem Pinsel strich der Meister

diese Szene hin. Neu darin ist die klare Art

XXII. Juli 1919. 3*

PROF. A. SCHTNNERER—OTTERSHAUSEN.

GEMÄLDE »KLAGENDER MANN«

Diese Einstellung zur Natur hat der primitive

und der metaphysische Mensch. Seine Dyna-

mik, aus der heraus er abstrakte Schönheit

anstrebt (Worringer), ist vielleicht gewaltiger

als bei dem ersten Typus, scheint er auch für

andere Schönheit vermissen zu lassen. Diese

Einstellung zur Natur beherrscht die Expres-

sionisten. Kommende Zeiten mögen wieder

anders der Natur gegenüberstehen; zur Zeit gilt

es dieser Auffassung sich zu befreunden, denn

wer genießen will, muß in Künstlers Lande

gehen, d. h. seine Stellung zur Welt begreifen.

Beide Einstellungen zum Naturbegriff weist

diese Ausstellung in Musterbeispielen auf, und

gleichzeitig zeigt sie die Zwischenstufen.

So gibt sie ein Bild des Kunstschaffens

unserer Zeit, damit ein Zeitbild überhaupt.

Durch Herausgreifen einzelner charakteristi-

scher Erscheinungen dieser Ausstellung wollen

wir uns ihm nähern.

Zu den wertvollsten Leistungen der Kunst-

schau rechne ich Willy Jaeckels „Bildnis

eines Geistigen". Beim Portrait, das in gewisser

Beschränkung nie die Schwelle des Lebendig-

Organischen überschreiten kann, weil es jedes

Menschen Bedeutung ausmacht im Besonderen

Allgemeines darzustellen, liegt das Expressio-

nistische in der Herausarbeitung dieses All-

gemeinen. Zwar konnte Dürer unter einen Stich

Melanchthons (1526) die Worte setzen:

Viventis potuit Durerius ora Philippi

Mentem non potuit pingere doctamanus.

Aber dieser Meister strebte im Sinne seiner

Zeit nach der Naturauffassung der italienischen

Renaissance, wenn auch ihn hie und da die

Angstträume der Gotik heimsuchten. Jaeckel

jedenfalls unternimmt es mit Glück, „mentem

pingere", den Geist darzustellen. Das Bildnis

zeigt nicht mehr Herrn X, sondern das Geistige

in Herrn X.

LovisCorinth sandte vom Jahre 1918einen

„Raub der Helena" (nicht abgebildet, weil die

Photographie dem Gemälde in keiner Weise

gerecht wird). In skizzenhafter Technik, mit

überreizt lebendigem Pinsel strich der Meister

diese Szene hin. Neu darin ist die klare Art

XXII. Juli 1919. 3*