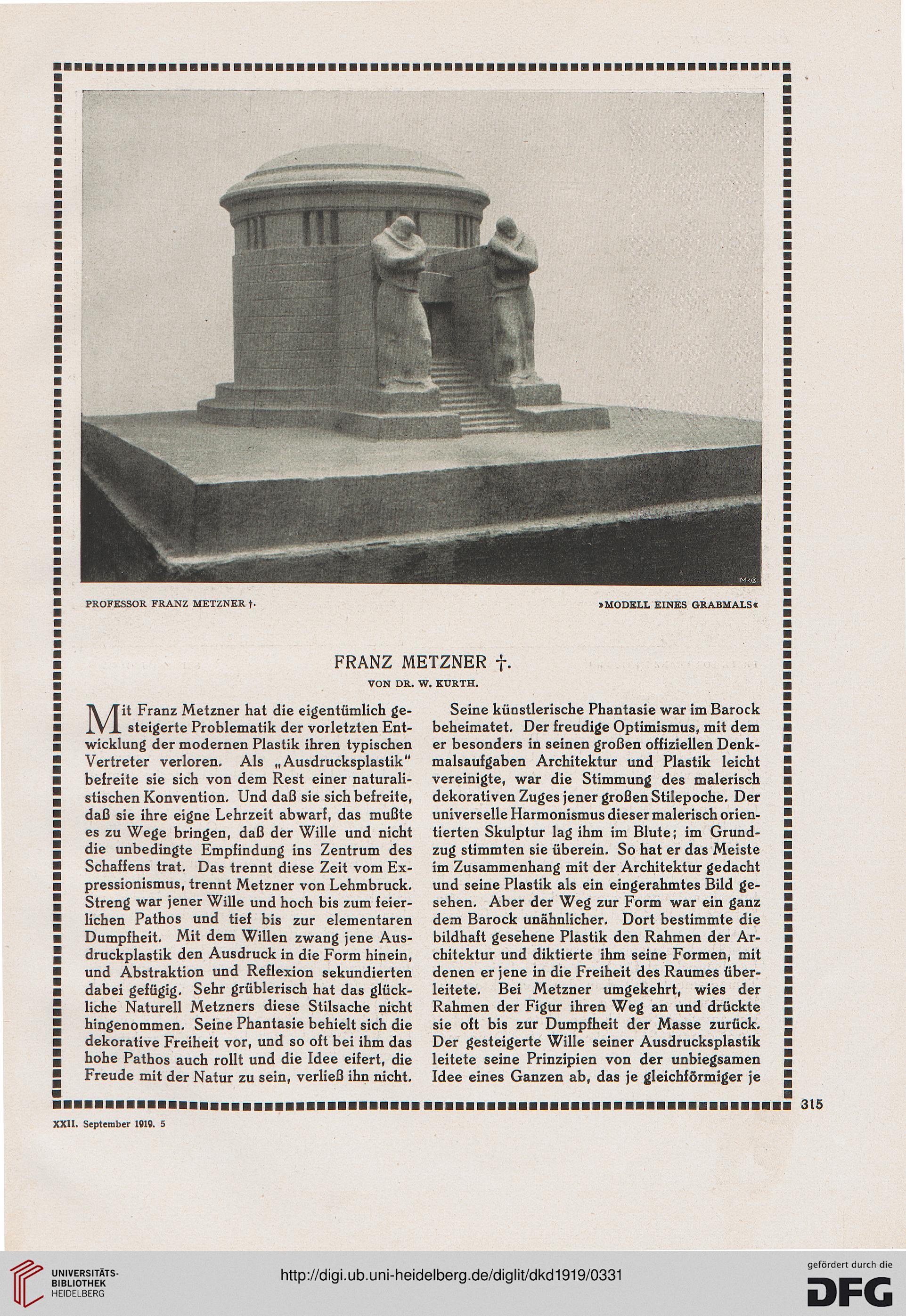

PROFESSOR FRANZ METZNER t- »MODELL EINES GRABMALS«

FRANZ METZNER f.

VON DR. W. KURTH.

Mit Franz Metzner hat die eigentümlich ge-

steigerte Problematik der vorletzten Ent-

wicklung der modernen Plastik ihren typischen

Vertreter verloren. Als „Ausdrucksplastik"

befreite sie sich von dem Rest einer naturali-

stischen Konvention. Und daß sie sich befreite,

daß sie ihre eigne Lehrzeit abwarf, das mußte

es zu Wege bringen, daß der Wille und nicht

die unbedingte Empfindung ins Zentrum des

Schaffens trat. Das trennt diese Zeit vom Ex-

pressionismus, trennt Metzner von Lehmbruck.

Streng war jener Wille und hoch bis zum feier-

lichen Pathos und tief bis zur elementaren

Dumpfheit. Mit dem Willen zwang jene Aus-

druckplastik den Ausdruck in die Form hinein,

und Abstraktion und Reflexion sekundierten

dabei gefügig. Sehr grüblerisch hat das glück-

liche Naturell Metzners diese Stilsache nicht

hingenommen. Seine Phantasie behielt sich die

dekorative Freiheit vor, und so oft bei ihm das

hohe Pathos auch rollt und die Idee eifert, die

Freude mit der Natur zu sein, verließ ihn nicht.

Seine künstlerische Phantasie war im Barock

beheimatet. Der freudige Optimismus, mit dem

er besonders in seinen großen offiziellen Denk-

malsaufgaben Architektur und Plastik leicht

vereinigte, war die Stimmung des malerisch

dekorativen Zuges jener großen Stilepoche. Der

universelle Harmonismus dieser malerisch orien-

tierten Skulptur lag ihm im Blute; im Grund-

zug stimmten sie überein. So hat er das Meiste

im Zusammenhang mit der Architektur gedacht

und seine Plastik als ein eingerahmtes Bild ge-

sehen. Aber der Weg zur Form war ein ganz

dem Barock unähnlicher. Dort bestimmte die

bildhaft gesehene Plastik den Rahmen der Ar-

chitektur und diktierte ihm seine Formen, mit

denen er jene in die Freiheit des Raumes über-

leitete. Bei Metzner umgekehrt, wies der

Rahmen der Figur ihren Weg an und drückte

sie oft bis zur Dumpfheit der Masse zurück.

Der gesteigerte Wille seiner Ausdrucksplastik

leitete seine Prinzipien von der unbiegsamen

Idee eines Ganzen ab, das je gleichförmiger je

XXII. September 19ig. 5

FRANZ METZNER f.

VON DR. W. KURTH.

Mit Franz Metzner hat die eigentümlich ge-

steigerte Problematik der vorletzten Ent-

wicklung der modernen Plastik ihren typischen

Vertreter verloren. Als „Ausdrucksplastik"

befreite sie sich von dem Rest einer naturali-

stischen Konvention. Und daß sie sich befreite,

daß sie ihre eigne Lehrzeit abwarf, das mußte

es zu Wege bringen, daß der Wille und nicht

die unbedingte Empfindung ins Zentrum des

Schaffens trat. Das trennt diese Zeit vom Ex-

pressionismus, trennt Metzner von Lehmbruck.

Streng war jener Wille und hoch bis zum feier-

lichen Pathos und tief bis zur elementaren

Dumpfheit. Mit dem Willen zwang jene Aus-

druckplastik den Ausdruck in die Form hinein,

und Abstraktion und Reflexion sekundierten

dabei gefügig. Sehr grüblerisch hat das glück-

liche Naturell Metzners diese Stilsache nicht

hingenommen. Seine Phantasie behielt sich die

dekorative Freiheit vor, und so oft bei ihm das

hohe Pathos auch rollt und die Idee eifert, die

Freude mit der Natur zu sein, verließ ihn nicht.

Seine künstlerische Phantasie war im Barock

beheimatet. Der freudige Optimismus, mit dem

er besonders in seinen großen offiziellen Denk-

malsaufgaben Architektur und Plastik leicht

vereinigte, war die Stimmung des malerisch

dekorativen Zuges jener großen Stilepoche. Der

universelle Harmonismus dieser malerisch orien-

tierten Skulptur lag ihm im Blute; im Grund-

zug stimmten sie überein. So hat er das Meiste

im Zusammenhang mit der Architektur gedacht

und seine Plastik als ein eingerahmtes Bild ge-

sehen. Aber der Weg zur Form war ein ganz

dem Barock unähnlicher. Dort bestimmte die

bildhaft gesehene Plastik den Rahmen der Ar-

chitektur und diktierte ihm seine Formen, mit

denen er jene in die Freiheit des Raumes über-

leitete. Bei Metzner umgekehrt, wies der

Rahmen der Figur ihren Weg an und drückte

sie oft bis zur Dumpfheit der Masse zurück.

Der gesteigerte Wille seiner Ausdrucksplastik

leitete seine Prinzipien von der unbiegsamen

Idee eines Ganzen ab, das je gleichförmiger je

XXII. September 19ig. 5