Franz Metzner f.

entwindet oder zu ent-

winden sucht. Auch

die Oberfläche kennt

bei Metzner nur den

einen Sinn, dem Gan-

zen der Bewegung,

man möchte sagen,

nachzufließen. Sie ist

Hochrelief, wie seine

Bewegung Silhouette.

Wie diese nicht tele-

fonisch puristisch fun-

diert, so auch jene

nicht logisch moti-

viert. Die kontinuier-

liche Harmonie der

Durchschnitte interes-

siert ihn nicht und wie

sein Temperament die

an schauende Kon-

templation im Schaf-

fen nicht kennt, so

wird der Beschauer

auch suggestiv durch

das Pathos der Be-

wegung gefaßt, selbst

wenn sie sich im maß-

voller Geberde hält.

Jener Eindruck kann

aber nur auf dem

Nachfließen der Form

der Bewegung beru-

hen. Eine solche For-

mensprache ist die Of-

fenbarung seelischer

Zustände,die inGrund

und Urformen leben

und deren Wurzeln

sich im Elementaren

verästeln. Man fühlt,

daß es auch hier noch

eine Entwicklung gibt.

Und diese findet man

in den zahlreichen

Kleinbronzen, plasti-

schen Skizzen wie auch Zeichnungen, die erst

jetzt das stillgewordene Atelier hervorholt. Er

mag mehr Steinbildhauer gewesen sein, er hätte

es aber kaum bleiben können, wo doch in

seiner Formensprache, in Bewegung und dem

Nachfließen der Form, alles auf das umreißende

Ganze hinstrebt. In diesen kleinen Bronzen und

Skizzen spürt man die unmittelbare Gegen-

wart eines starken Erlebens, das von keinem

Willen abgelenkt wird. Hier liegen Form und

Bewegung ganz im Zug der Linie. Und diese

Linie bestimmt sich selber. Wie sich seine

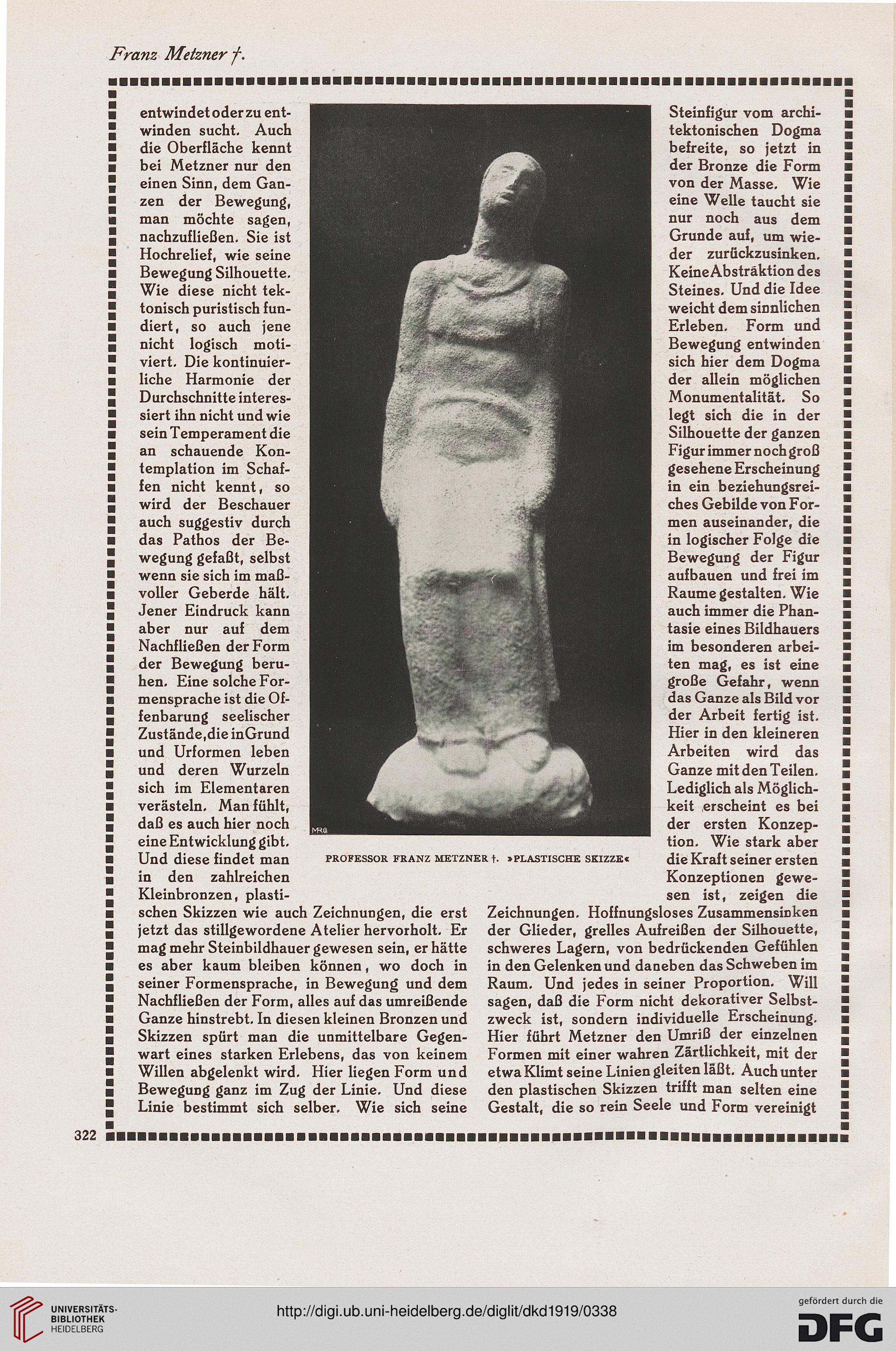

PROFESSOR FRANZ METZNER t- »PLASTISCHE SKIZZE c

Steinfigur vom archi-

tektonischen Dogma

befreite, so jetzt in

der Bronze die Form

von der Masse. Wie

eine Welle taucht sie

nur noch aus dem

Grunde auf, um wie-

der zurückzusinken.

Keine Abstraktion des

Steines. Und die Idee

weicht dem sinnlichen

Erleben. Form und

Bewegung entwinden

sich hier dem Dogma

der allein möglichen

Monumentalität. So

legt sich die in der

Silhouette der ganzen

Figur immer n och groß

gesehene Erscheinung

in ein beziehungsrei-

ches Gebilde von For-

men auseinander, die

in logischer Folge die

Bewegung der Figur

aufbauen und frei im

Räume gestalten. Wie

auch immer die Phan-

tasie eines Bildhauers

im besonderen arbei-

ten mag, es ist eine

große Gefahr, wenn

das Ganze als Bild vor

der Arbeit fertig ist.

Hier in den kleineren

Arbeiten wird das

Ganze mit den Teilen.

Lediglich als Möglich-

keit erscheint es bei

der ersten Konzep-

tion. Wie stark aber

die Kraft seiner ersten

Konzeptionen gewe-

sen ist, zeigen die

Zeichnungen. Hoffnungsloses Zusammensinken

der Glieder, grelles Aufreißen der Silhouette,

schweres Lagern, von bedrückenden Gefühlen

in den Gelenken und daneben das Schweben im

Raum. Und jedes in seiner Proportion. Will

sagen, daß die Form nicht dekorativer Selbst-

zweck ist, sondern individuelle Erscheinung.

Hier führt Metzner den Umriß der einzelnen

Formen mit einer wahren Zärtlichkeit, mit der

etwa Klimt seine Linien gleiten läßt. Auch unter

den plastischen Skizzen trifft man selten eine

Gestalt, die so rein Seele und Form vereinigt

entwindet oder zu ent-

winden sucht. Auch

die Oberfläche kennt

bei Metzner nur den

einen Sinn, dem Gan-

zen der Bewegung,

man möchte sagen,

nachzufließen. Sie ist

Hochrelief, wie seine

Bewegung Silhouette.

Wie diese nicht tele-

fonisch puristisch fun-

diert, so auch jene

nicht logisch moti-

viert. Die kontinuier-

liche Harmonie der

Durchschnitte interes-

siert ihn nicht und wie

sein Temperament die

an schauende Kon-

templation im Schaf-

fen nicht kennt, so

wird der Beschauer

auch suggestiv durch

das Pathos der Be-

wegung gefaßt, selbst

wenn sie sich im maß-

voller Geberde hält.

Jener Eindruck kann

aber nur auf dem

Nachfließen der Form

der Bewegung beru-

hen. Eine solche For-

mensprache ist die Of-

fenbarung seelischer

Zustände,die inGrund

und Urformen leben

und deren Wurzeln

sich im Elementaren

verästeln. Man fühlt,

daß es auch hier noch

eine Entwicklung gibt.

Und diese findet man

in den zahlreichen

Kleinbronzen, plasti-

schen Skizzen wie auch Zeichnungen, die erst

jetzt das stillgewordene Atelier hervorholt. Er

mag mehr Steinbildhauer gewesen sein, er hätte

es aber kaum bleiben können, wo doch in

seiner Formensprache, in Bewegung und dem

Nachfließen der Form, alles auf das umreißende

Ganze hinstrebt. In diesen kleinen Bronzen und

Skizzen spürt man die unmittelbare Gegen-

wart eines starken Erlebens, das von keinem

Willen abgelenkt wird. Hier liegen Form und

Bewegung ganz im Zug der Linie. Und diese

Linie bestimmt sich selber. Wie sich seine

PROFESSOR FRANZ METZNER t- »PLASTISCHE SKIZZE c

Steinfigur vom archi-

tektonischen Dogma

befreite, so jetzt in

der Bronze die Form

von der Masse. Wie

eine Welle taucht sie

nur noch aus dem

Grunde auf, um wie-

der zurückzusinken.

Keine Abstraktion des

Steines. Und die Idee

weicht dem sinnlichen

Erleben. Form und

Bewegung entwinden

sich hier dem Dogma

der allein möglichen

Monumentalität. So

legt sich die in der

Silhouette der ganzen

Figur immer n och groß

gesehene Erscheinung

in ein beziehungsrei-

ches Gebilde von For-

men auseinander, die

in logischer Folge die

Bewegung der Figur

aufbauen und frei im

Räume gestalten. Wie

auch immer die Phan-

tasie eines Bildhauers

im besonderen arbei-

ten mag, es ist eine

große Gefahr, wenn

das Ganze als Bild vor

der Arbeit fertig ist.

Hier in den kleineren

Arbeiten wird das

Ganze mit den Teilen.

Lediglich als Möglich-

keit erscheint es bei

der ersten Konzep-

tion. Wie stark aber

die Kraft seiner ersten

Konzeptionen gewe-

sen ist, zeigen die

Zeichnungen. Hoffnungsloses Zusammensinken

der Glieder, grelles Aufreißen der Silhouette,

schweres Lagern, von bedrückenden Gefühlen

in den Gelenken und daneben das Schweben im

Raum. Und jedes in seiner Proportion. Will

sagen, daß die Form nicht dekorativer Selbst-

zweck ist, sondern individuelle Erscheinung.

Hier führt Metzner den Umriß der einzelnen

Formen mit einer wahren Zärtlichkeit, mit der

etwa Klimt seine Linien gleiten läßt. Auch unter

den plastischen Skizzen trifft man selten eine

Gestalt, die so rein Seele und Form vereinigt