wänden in glasierten Formsteinen einge-

faßt. Ob an dieser Stelle die schon 1236

genannte Mühle stand, ist uns nicht be-

kannt.

An städtebaulich dominierender Stelle wur-

de 1926 das Feuerwehrgerätehaus an der

DEISTERSTRASSE 19 in Ziegelbauweise

errichtet. Mit seinem hohen, auf quader-

förmigem Bruchsteinsockel errichteten

Schlauchturm setzt es zusammen mit der

Kapelle einen städtebaulichen Akzent in

der heutigen Ortsmitte.

Ortskarte Seite 108/109

GEHRDEN-LENTHE

Im Jahre 1055 wurde Lenthe zum ersten

Male als Vorwerk in einer Urkunde erwähnt,

in der der Bischof von Minden das Vorwerk

und das Zehntrecht auf die Billunger als

Entgeld für die Schirmherrschaft übertrug.

Es ist wahrscheinlich, daß die Gründung

der Ortschaft als Rodungssiedlung etwa in

dieser Zeit erfolgte. Über mehrere Jahrhun-

derte waren die Herzöge von Sachsen-Lau-

enburg die Lehnsherren, bis Lenthe im

16. Jh. unter die Lehnsherrschaft der Wel-

fen kam. Die Familie der Ritter von Lenthe

wird bereits ab 1255 in den Urkunden

erwähnt. Die Rittergüter waren ihnen zu

eigen. Zugleich waren sie Lehnsherren der

meisten Hofstellen in der Ortschaft. Sie

besaßen auch das Gericht von Lenthe als

freies Eigentum, das sie Mitte des 16. Jh.

an das Haus Braunschweig-Lüneburg ab-

treten mußten. Ab 1300 teilte sich die Fami-

lie auf, und es entstanden vier Sattelhöfe,

deren Existenz bis ins 15. Jh. hinein belegt

ist. Es sind der Burghof, das heutige Ober-

gut, der Dreckhof, das heutige Untergut,

der Eickhof und der Mittelhof. Die beiden

letzten Höfe existieren nicht mehr.

In einer Urkunde von 1393 ist für Lenthe

eine Kapelle erwähnt, die zur Mutterkirche

in Ronnenberg gehörte. Im Jahre 1394 wur-

de Lenthe aus dem Kirchspiel Ronnenberg

herausgelöst und selbständige Pfarrkirche.

Der damalige Kirchenbau war von Bischof

Otto von Minden den zehntausend Rittern

geweiht worden, die nach einer Legende

während der Kreuzzüge durch die Türken

von Felsen herabgestürzt wurden. Die Re-

ste dieses Bauwerkes sind in dem im Jahre

1737 erweiterten Kirchenbau noch vorhan-

den, wie z.B. der über der Eingangstür ein-

gemauerte Stein mit der Jahreszahl der

Gründung der eigenen Pfarre im Jahre

1394. Der heutige Bau MÜHLENWEG 2 ist

ein hell verputzter Bruchsteinbau auf regel-

mäßigem, rechteckigem Grundriß unter

Walmdach mit quadratischem Dachreiter,

den ein leicht geschweifter Helm deckt. Die

Wetterfahne trägt die Jahreszahl 1737. Die

Fenster und die Türöffnungen, z.T. mit

Sandsteingewänden, sind unregelmäßig an-

geordnet. Der Innenraum ist ein schlichter,

verputzter Saal unter einer flachen Bretter-

decke mit segmentbogigen Fenster- und

Türausschnitten. Eine einfache hölzerne

Empore, die auf Stützen aufgelegt ist, befin-

det sich vor der Nord- und Westwand. Das

Chorjoch öffnet sich, im Niveau leicht er-

höht, hinter einem breiten spitzbogigen

den verputzten Gefachen steht auf einem

massiven Feldsteinsockel. Das steile Sattel-

dach ruht auf kräftigen Dachbalken, deren

Auflager außen durch profilierte Knaggen

und innen durch Kopfbänder verstärkt wer-

den. Der Westgiebel wurde erst in späteren

Jahren durch eine Bruchsteinwand ersetzt.

Zu erwähnen ist der Marienaltar mit den

fünf geschnitzten Figuren. Pastor Lyra aus

Gehrden hat bei der Restaurierung des

Altars nachweisen können, daß die Arbei-

ten von Dietrich Miersheber (Diderich Mins-

haber) im Jahre 1468 ausgeführt wurden.

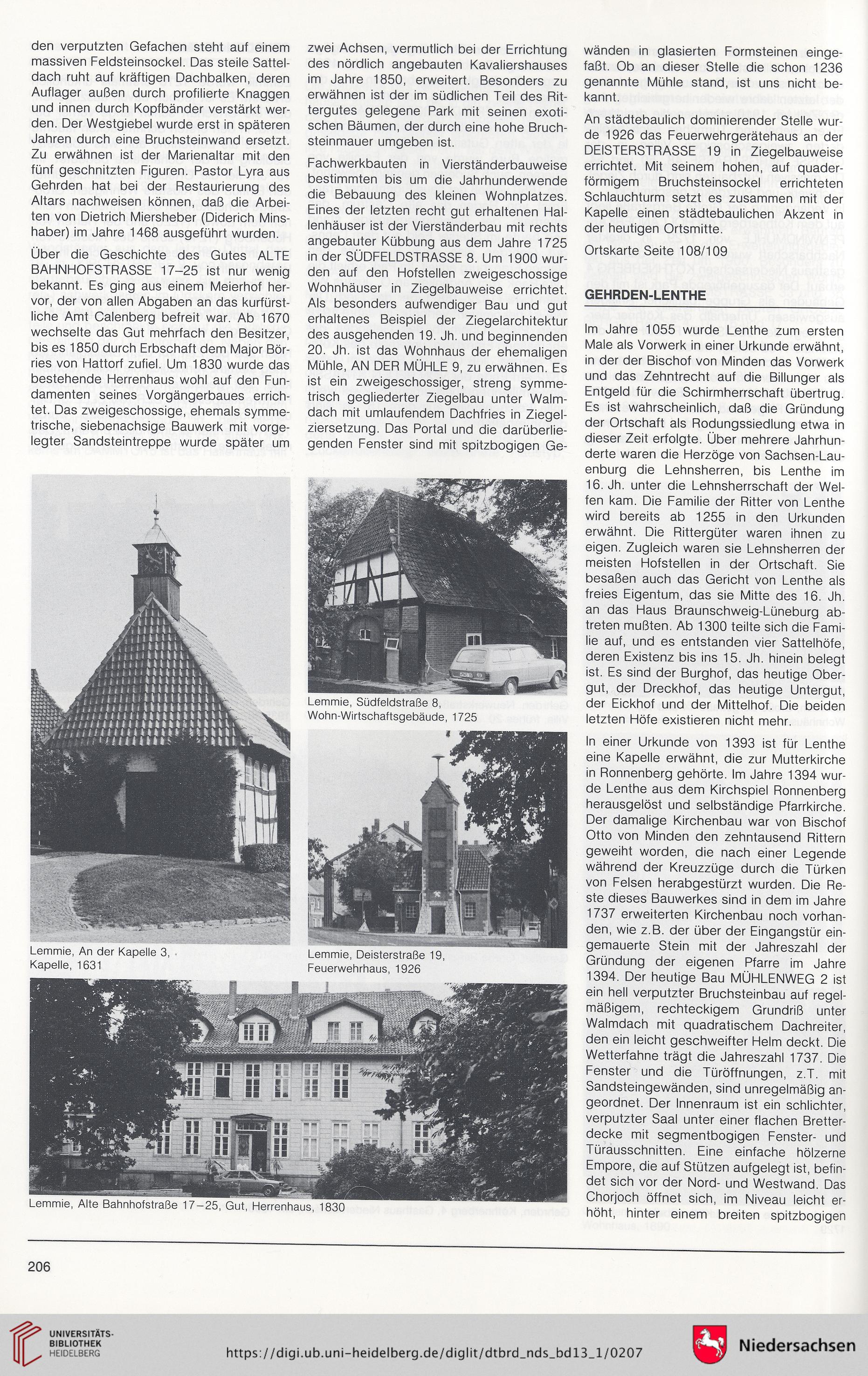

Über die Geschichte des Gutes ALTE

BAHNHOFSTRASSE 17-25 ist nur wenig

bekannt. Es ging aus einem Meierhof her-

vor, der von allen Abgaben an das kurfürst-

liche Amt Calenberg befreit war. Ab 1670

wechselte das Gut mehrfach den Besitzer,

bis es 1850 durch Erbschaft dem Major Bor-

ries von Hattorf zufiel. Um 1830 wurde das

bestehende Herrenhaus wohl auf den Fun-

damenten seines Vorgängerbaues errich-

tet. Das zweigeschossige, ehemals symme-

trische, siebenachsige Bauwerk mit vorge-

legter Sandsteintreppe wurde später um

zwei Achsen, vermutlich bei der Errichtung

des nördlich angebauten Kavaliershauses

im Jahre 1850, erweitert. Besonders zu

erwähnen ist der im südlichen Teil des Rit-

tergutes gelegene Park mit seinen exoti-

schen Bäumen, der durch eine hohe Bruch-

steinmauer umgeben ist.

Fachwerkbauten in Vierständerbauweise

bestimmten bis um die Jahrhunderwende

die Bebauung des kleinen Wohnplatzes.

Eines der letzten recht gut erhaltenen Hal-

lenhäuser ist der Vierständerbau mit rechts

angebauter Kübbung aus dem Jahre 1725

in der SÜDFELDSTRASSE 8. Um 1900 wur-

den auf den Hofstellen zweigeschossige

Wohnhäuser in Ziegelbauweise errichtet.

Als besonders aufwendiger Bau und gut

erhaltenes Beispiel der Ziegelarchitektur

des ausgehenden 19. Jh. und beginnenden

20. Jh. ist das Wohnhaus der ehemaligen

Mühle, AN DER MÜHLE 9, zu erwähnen. Es

ist ein zweigeschossiger, streng symme-

trisch gegliederter Ziegelbau unter Walm-

dach mit umlaufendem Dachfries in Ziegel-

ziersetzung. Das Portal und die darüberlie-

genden Fenster sind mit spitzbogigen Ge-

Lemmie, Südfeldstraße 8,

Wohn-Wirtschaftsgebäude, 1725

Lemmie, An der Kapelle 3,

Kapelle, 1631

Lemmie, Deisterstraße 19,

Feuerwehrhaus, 1926

Lemmie, Alte Bahnhofstraße 17-25, Gut, Herrenhaus, 1830

206