der Mitte des 19. Jh. Die Autorenschaft

wird Laves zugeschrieben, ist jedoch nicht

nachgewiesen. Die sieben Fensterachsen,

die mittige Eingangstür, die Sandsteineckri-

salite und das umlaufende Geschoßgesims

geben der verputzten Fassade einen stren-

gen Rhythmus.

Nordwestlich des Steinkruges im hohen Bu-

chenwald, abseits der B 217, liegt das

schlicht gestaltete ERBBEGRÄBNIS der Fa-

milie von Knigge, das in diesem Jahrhun-

dert angelegt wurde. Es wird noch heute

belegt.

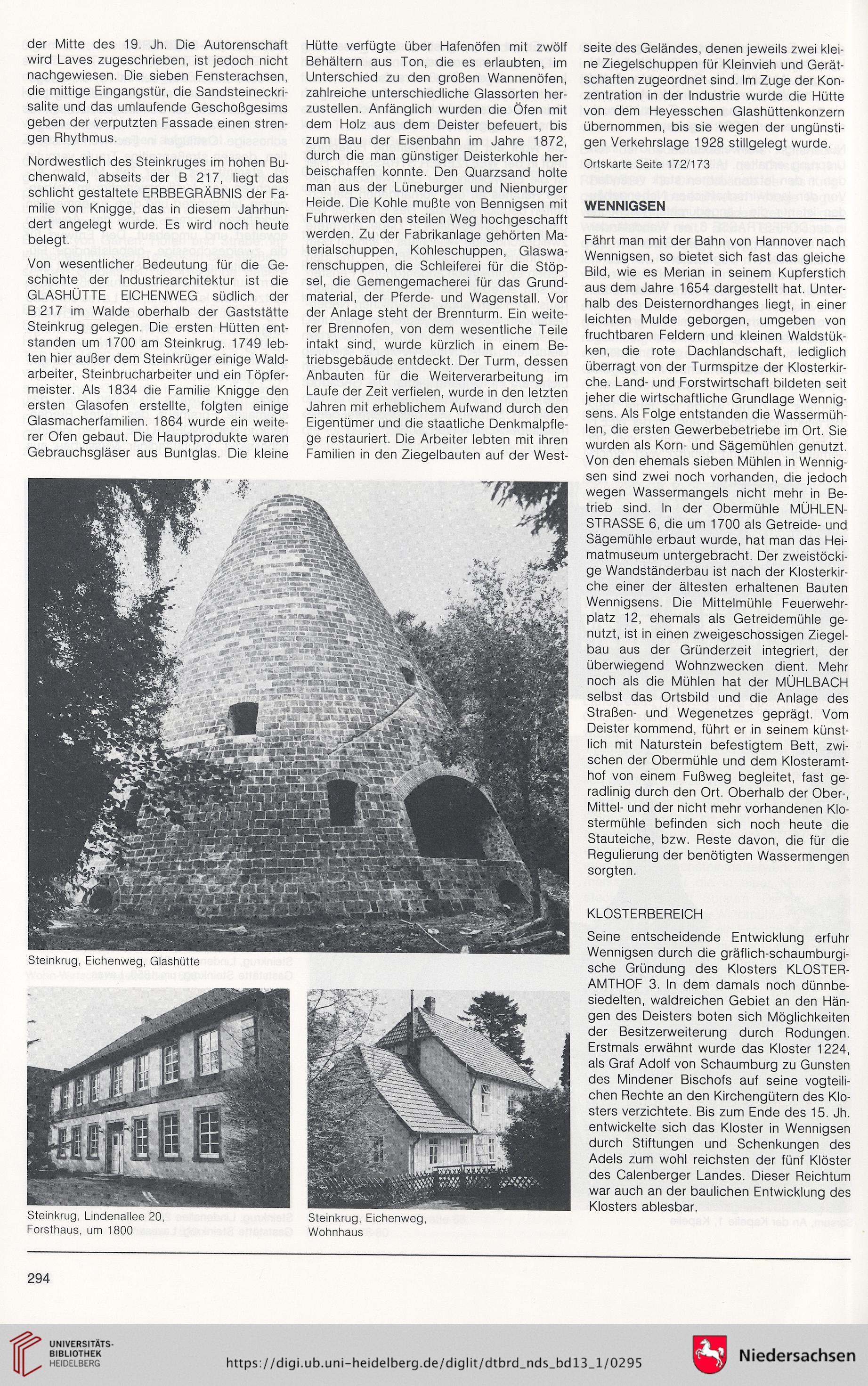

Von wesentlicher Bedeutung für die Ge-

schichte der Industriearchitektur ist die

GLASHÜTTE EICHENWEG südlich der

B217 im Walde oberhalb der Gaststätte

Steinkrug gelegen. Die ersten Hütten ent-

standen um 1700 am Steinkrug. 1749 leb-

ten hier außer dem Steinkrüger einige Wald-

arbeiter, Steinbrucharbeiter und ein Töpfer-

meister. Als 1834 die Familie Knigge den

ersten Glasofen erstellte, folgten einige

Glasmacherfamilien. 1864 wurde ein weite-

rer Ofen gebaut. Die Hauptprodukte waren

Gebrauchsgläser aus Buntglas. Die kleine

Steinkrug, Eichenweg, Glashütte

Hütte verfügte über Hafenöfen mit zwölf

Behältern aus Ton, die es erlaubten, im

Unterschied zu den großen Wannenöfen,

zahlreiche unterschiedliche Glassorten her-

zustellen. Anfänglich wurden die Öfen mit

dem Holz aus dem Deister befeuert, bis

zum Bau der Eisenbahn im Jahre 1872,

durch die man günstiger Deisterkohle her-

beischaffen konnte. Den Quarzsand holte

man aus der Lüneburger und Nienburger

Heide. Die Kohle mußte von Bennigsen mit

Fuhrwerken den steilen Weg hochgeschafft

werden. Zu der Fabrikanlage gehörten Ma-

terialschuppen, Kohleschuppen, Glaswa-

renschuppen, die Schleiferei für die Stöp-

sel, die Gemengemacherei für das Grund-

material, der Pferde- und Wagenstall. Vor

der Anlage steht der Brennturm. Ein weite-

rer Brennofen, von dem wesentliche Teile

intakt sind, wurde kürzlich in einem Be-

triebsgebäude entdeckt. Der Turm, dessen

Anbauten für die Weiterverarbeitung im

Laufe der Zeit verfielen, wurde in den letzten

Jahren mit erheblichem Aufwand durch den

Eigentümer und die staatliche Denkmalpfle-

ge restauriert. Die Arbeiter lebten mit ihren

Familien in den Ziegelbauten auf der West¬

seite des Geländes, denen jeweils zwei klei-

ne Ziegelschuppen für Kleinvieh und Gerät-

schaften zugeordnet sind. Im Zuge der Kon-

zentration in der Industrie wurde die Hütte

von dem Heyesschen Glashüttenkonzern

übernommen, bis sie wegen der ungünsti-

gen Verkehrslage 1928 stillgelegt wurde.

Ortskarte Seite 172/173

WENNIGSEN

Fährt man mit der Bahn von Hannover nach

Wennigsen, so bietet sich fast das gleiche

Bild, wie es Merian in seinem Kupferstich

aus dem Jahre 1654 dargestellt hat. Unter-

halb des Deisternordhanges liegt, in einer

leichten Mulde geborgen, umgeben von

fruchtbaren Feldern und kleinen Waldstük-

ken, die rote Dachlandschaft, lediglich

überragt von der Turmspitze der Klosterkir-

che. Land- und Forstwirtschaft bildeten seit

jeher die wirtschaftliche Grundlage Wennig-

sens. Als Folge entstanden die Wassermüh-

len, die ersten Gewerbebetriebe im Ort. Sie

wurden als Korn- und Sägemühlen genutzt.

Von den ehemals sieben Mühlen in Wennig-

sen sind zwei noch vorhanden, die jedoch

wegen Wassermangels nicht mehr in Be-

trieb sind. In der Obermühle MÜHLEN-

STRASSE 6, die um 1700 als Getreide- und

Sägemühle erbaut wurde, hat man das Hei-

matmuseum untergebracht. Der zweistöcki-

ge Wandständerbau ist nach der Klosterkir-

che einer der ältesten erhaltenen Bauten

Wennigsens. Die Mittelmühle Feuerwehr-

platz 12, ehemals als Getreidemühle ge-

nutzt, ist in einen zweigeschossigen Ziegel-

bau aus der Gründerzeit integriert, der

überwiegend Wohnzwecken dient. Mehr

noch als die Mühlen hat der MÜHLBACH

selbst das Ortsbild und die Anlage des

Straßen- und Wegenetzes geprägt. Vom

Deister kommend, führt er in seinem künst-

lich mit Naturstein befestigtem Bett, zwi-

schen der Obermühle und dem Klosteramt-

hof von einem Fußweg begleitet, fast ge-

radlinig durch den Ort. Oberhalb der Ober-,

Mittel- und der nicht mehr vorhandenen Klo-

stermühle befinden sich noch heute die

Stauteiche, bzw. Reste davon, die für die

Regulierung der benötigten Wassermengen

sorgten.

KLOSTERBEREICH

Seine entscheidende Entwicklung erfuhr

Wennigsen durch die gräflich-schaumburgi-

sche Gründung des Klosters KLOSTER-

AMTHOF 3. In dem damals noch dünnbe-

siedelten, waldreichen Gebiet an den Hän-

gen des Deisters boten sich Möglichkeiten

der Besitzerweiterung durch Rodungen.

Erstmals erwähnt wurde das Kloster 1224,

als Graf Adolf von Schaumburg zu Gunsten

des Mindener Bischofs auf seine vogteili-

chen Rechte an den Kirchengütem des Klo-

sters verzichtete. Bis zum Ende des 15. Jh.

entwickelte sich das Kloster in Wennigsen

durch Stiftungen und Schenkungen des

Adels zum wohl reichsten der fünf Klöster

des Calenberger Landes. Dieser Reichtum

war auch an der baulichen Entwicklung des

Klosters ablesbar.

294

wird Laves zugeschrieben, ist jedoch nicht

nachgewiesen. Die sieben Fensterachsen,

die mittige Eingangstür, die Sandsteineckri-

salite und das umlaufende Geschoßgesims

geben der verputzten Fassade einen stren-

gen Rhythmus.

Nordwestlich des Steinkruges im hohen Bu-

chenwald, abseits der B 217, liegt das

schlicht gestaltete ERBBEGRÄBNIS der Fa-

milie von Knigge, das in diesem Jahrhun-

dert angelegt wurde. Es wird noch heute

belegt.

Von wesentlicher Bedeutung für die Ge-

schichte der Industriearchitektur ist die

GLASHÜTTE EICHENWEG südlich der

B217 im Walde oberhalb der Gaststätte

Steinkrug gelegen. Die ersten Hütten ent-

standen um 1700 am Steinkrug. 1749 leb-

ten hier außer dem Steinkrüger einige Wald-

arbeiter, Steinbrucharbeiter und ein Töpfer-

meister. Als 1834 die Familie Knigge den

ersten Glasofen erstellte, folgten einige

Glasmacherfamilien. 1864 wurde ein weite-

rer Ofen gebaut. Die Hauptprodukte waren

Gebrauchsgläser aus Buntglas. Die kleine

Steinkrug, Eichenweg, Glashütte

Hütte verfügte über Hafenöfen mit zwölf

Behältern aus Ton, die es erlaubten, im

Unterschied zu den großen Wannenöfen,

zahlreiche unterschiedliche Glassorten her-

zustellen. Anfänglich wurden die Öfen mit

dem Holz aus dem Deister befeuert, bis

zum Bau der Eisenbahn im Jahre 1872,

durch die man günstiger Deisterkohle her-

beischaffen konnte. Den Quarzsand holte

man aus der Lüneburger und Nienburger

Heide. Die Kohle mußte von Bennigsen mit

Fuhrwerken den steilen Weg hochgeschafft

werden. Zu der Fabrikanlage gehörten Ma-

terialschuppen, Kohleschuppen, Glaswa-

renschuppen, die Schleiferei für die Stöp-

sel, die Gemengemacherei für das Grund-

material, der Pferde- und Wagenstall. Vor

der Anlage steht der Brennturm. Ein weite-

rer Brennofen, von dem wesentliche Teile

intakt sind, wurde kürzlich in einem Be-

triebsgebäude entdeckt. Der Turm, dessen

Anbauten für die Weiterverarbeitung im

Laufe der Zeit verfielen, wurde in den letzten

Jahren mit erheblichem Aufwand durch den

Eigentümer und die staatliche Denkmalpfle-

ge restauriert. Die Arbeiter lebten mit ihren

Familien in den Ziegelbauten auf der West¬

seite des Geländes, denen jeweils zwei klei-

ne Ziegelschuppen für Kleinvieh und Gerät-

schaften zugeordnet sind. Im Zuge der Kon-

zentration in der Industrie wurde die Hütte

von dem Heyesschen Glashüttenkonzern

übernommen, bis sie wegen der ungünsti-

gen Verkehrslage 1928 stillgelegt wurde.

Ortskarte Seite 172/173

WENNIGSEN

Fährt man mit der Bahn von Hannover nach

Wennigsen, so bietet sich fast das gleiche

Bild, wie es Merian in seinem Kupferstich

aus dem Jahre 1654 dargestellt hat. Unter-

halb des Deisternordhanges liegt, in einer

leichten Mulde geborgen, umgeben von

fruchtbaren Feldern und kleinen Waldstük-

ken, die rote Dachlandschaft, lediglich

überragt von der Turmspitze der Klosterkir-

che. Land- und Forstwirtschaft bildeten seit

jeher die wirtschaftliche Grundlage Wennig-

sens. Als Folge entstanden die Wassermüh-

len, die ersten Gewerbebetriebe im Ort. Sie

wurden als Korn- und Sägemühlen genutzt.

Von den ehemals sieben Mühlen in Wennig-

sen sind zwei noch vorhanden, die jedoch

wegen Wassermangels nicht mehr in Be-

trieb sind. In der Obermühle MÜHLEN-

STRASSE 6, die um 1700 als Getreide- und

Sägemühle erbaut wurde, hat man das Hei-

matmuseum untergebracht. Der zweistöcki-

ge Wandständerbau ist nach der Klosterkir-

che einer der ältesten erhaltenen Bauten

Wennigsens. Die Mittelmühle Feuerwehr-

platz 12, ehemals als Getreidemühle ge-

nutzt, ist in einen zweigeschossigen Ziegel-

bau aus der Gründerzeit integriert, der

überwiegend Wohnzwecken dient. Mehr

noch als die Mühlen hat der MÜHLBACH

selbst das Ortsbild und die Anlage des

Straßen- und Wegenetzes geprägt. Vom

Deister kommend, führt er in seinem künst-

lich mit Naturstein befestigtem Bett, zwi-

schen der Obermühle und dem Klosteramt-

hof von einem Fußweg begleitet, fast ge-

radlinig durch den Ort. Oberhalb der Ober-,

Mittel- und der nicht mehr vorhandenen Klo-

stermühle befinden sich noch heute die

Stauteiche, bzw. Reste davon, die für die

Regulierung der benötigten Wassermengen

sorgten.

KLOSTERBEREICH

Seine entscheidende Entwicklung erfuhr

Wennigsen durch die gräflich-schaumburgi-

sche Gründung des Klosters KLOSTER-

AMTHOF 3. In dem damals noch dünnbe-

siedelten, waldreichen Gebiet an den Hän-

gen des Deisters boten sich Möglichkeiten

der Besitzerweiterung durch Rodungen.

Erstmals erwähnt wurde das Kloster 1224,

als Graf Adolf von Schaumburg zu Gunsten

des Mindener Bischofs auf seine vogteili-

chen Rechte an den Kirchengütem des Klo-

sters verzichtete. Bis zum Ende des 15. Jh.

entwickelte sich das Kloster in Wennigsen

durch Stiftungen und Schenkungen des

Adels zum wohl reichsten der fünf Klöster

des Calenberger Landes. Dieser Reichtum

war auch an der baulichen Entwicklung des

Klosters ablesbar.

294