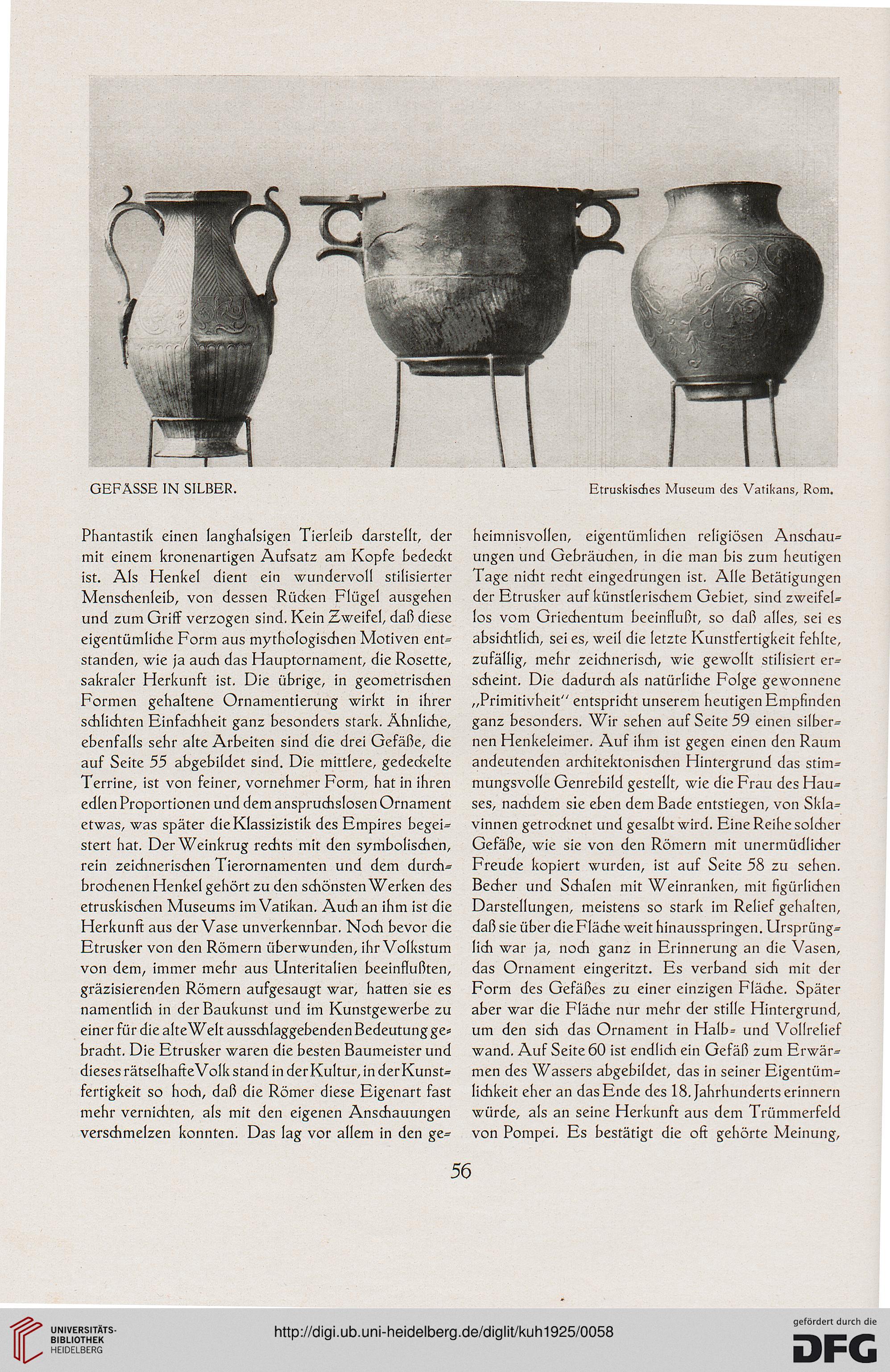

GEFÄSSE IN SILBER.

Etruskisdies Museum des Vatikans, Rom.

Phantastik einen langhalsigen Tierleib darstellt, der

mit einem kronenartigen Aufsatz am Kopfe bedeckt

ist. Als Henkel dient ein wundervoll stilisierter

Menschenleib, von dessen Rücken Flügel ausgehen

und zum Griff verzogen sind. Kein Zweifel, daß diese

eigentümliche Form aus mythologischen Motiven ent-

standen, wie ja auch das Hauptornament, die Rosette,

sakraler Herkunft ist. Die übrige, in geometrischen

Formen gehaltene Ornamentierung wirkt in ihrer

schlichten Einfachheit ganz besonders stark. Ähnliche,

ebenfalls sehr alte Arbeiten sind die drei Gefäße, die

auf Seite 55 abgebildet sind. Die mittlere, gedeckelte

Terrine, ist von feiner, vornehmer Form, hat in ihren

edlen Proportionen und dem anspruchslosen Ornament

etwas, was später dieKlassizistik des Empires begei-

stert hat. Der Weinkrug rechts mit den symbolischen,

rein zeichnerischen Tierornamenten und dem durchs

brochenen Henkel gehört zu den schönsten Werken des

etruskischen Museums im Vatikan. Auch an ihm ist die

Herkunft aus der Vase unverkennbar. Noch bevor die

Etrusker von den Römern überwunden, ihr Volkstum

von dem, immer mehr aus Unteritalien beeinflußten,

gräzisierenden Römern aufgesaugt war, hatten sie es

namentlich in der Baukunst und im Kunstgewerbe zu

einer für die alte Welt ausschlaggebenden Bedeutung ge«

bracht. Die Etrusker waren die besten Baumeister und

dieses rätselhafte Volk stand in der Kultur, in derKunst-

fertigkeit so hoch, daß die Römer diese Eigenart fast

mehr vernichten, als mit den eigenen Anschauungen

verschmelzen konnten. Das lag vor allem in den ge-

heimnisvollen, eigentümlichen religiösen Anschau-

ungen und Gebräuchen, in die man bis zum heutigen

Tage nicht recht eingedrungen ist. Alle Betätigungen

der Etrusker auf künstlerischem Gebiet, sind zweifeU

los vom Griechentum beeinflußt, so daß alles, sei es

absichtlich, sei es, weil die letzte Kunstfertigkeit fehlte,

zufällig, mehr zeichnerisch, wie gewollt stilisiert er-

scheint. Die dadurch als natürliche Folge gewonnene

„Primitivheit" entspricht unserem heutigen Empfinden

ganz besonders. Wir sehen auf Seite 59 einen silber-

nen Henkeleimer. Auf ihm ist gegen einen den Raum

andeutenden architektonischen Hintergrund das stim-

mungsvolle Genrebild gestellt, wie die Frau des Hau-

ses, nachdem sie eben dem Bade entstiegen, von Skla-

Vinnen getrocknet und gesalbt wird. Eine Reihe solcher

Gefäße, wie sie von den Römern mit unermüdlicher

Freude kopiert wurden, ist auf Seite 58 zu sehen.

Becher und Schalen mit Weinranken, mit figürlichen

Darstellungen, meistens so stark im Relief gehalten,

daß sie über die Fläche weit hinausspringen. Ursprünge

lieh war ja, noch ganz in Erinnerung an die Vasen,

das Ornament eingeritzt. Es verband sich mit der

Form des Gefäßes zu einer einzigen Fläche. Später

aber war die Fläche nur mehr der stille Hintergrund,

um den sich das Ornament in Halb= und Vollrelief

wand. Auf Seite 60 ist endlich ein Gefäß zum Erwär-

men des Wassers abgebildet, das in seiner Eigentüm-

lichkeit eher an das Ende des 18. Jahrhunderts erinnern

würde, als an seine Herkunft aus dem Trümmerfeld

von Pompei. Es bestätigt die oft gehörte Meinung,

56

Etruskisdies Museum des Vatikans, Rom.

Phantastik einen langhalsigen Tierleib darstellt, der

mit einem kronenartigen Aufsatz am Kopfe bedeckt

ist. Als Henkel dient ein wundervoll stilisierter

Menschenleib, von dessen Rücken Flügel ausgehen

und zum Griff verzogen sind. Kein Zweifel, daß diese

eigentümliche Form aus mythologischen Motiven ent-

standen, wie ja auch das Hauptornament, die Rosette,

sakraler Herkunft ist. Die übrige, in geometrischen

Formen gehaltene Ornamentierung wirkt in ihrer

schlichten Einfachheit ganz besonders stark. Ähnliche,

ebenfalls sehr alte Arbeiten sind die drei Gefäße, die

auf Seite 55 abgebildet sind. Die mittlere, gedeckelte

Terrine, ist von feiner, vornehmer Form, hat in ihren

edlen Proportionen und dem anspruchslosen Ornament

etwas, was später dieKlassizistik des Empires begei-

stert hat. Der Weinkrug rechts mit den symbolischen,

rein zeichnerischen Tierornamenten und dem durchs

brochenen Henkel gehört zu den schönsten Werken des

etruskischen Museums im Vatikan. Auch an ihm ist die

Herkunft aus der Vase unverkennbar. Noch bevor die

Etrusker von den Römern überwunden, ihr Volkstum

von dem, immer mehr aus Unteritalien beeinflußten,

gräzisierenden Römern aufgesaugt war, hatten sie es

namentlich in der Baukunst und im Kunstgewerbe zu

einer für die alte Welt ausschlaggebenden Bedeutung ge«

bracht. Die Etrusker waren die besten Baumeister und

dieses rätselhafte Volk stand in der Kultur, in derKunst-

fertigkeit so hoch, daß die Römer diese Eigenart fast

mehr vernichten, als mit den eigenen Anschauungen

verschmelzen konnten. Das lag vor allem in den ge-

heimnisvollen, eigentümlichen religiösen Anschau-

ungen und Gebräuchen, in die man bis zum heutigen

Tage nicht recht eingedrungen ist. Alle Betätigungen

der Etrusker auf künstlerischem Gebiet, sind zweifeU

los vom Griechentum beeinflußt, so daß alles, sei es

absichtlich, sei es, weil die letzte Kunstfertigkeit fehlte,

zufällig, mehr zeichnerisch, wie gewollt stilisiert er-

scheint. Die dadurch als natürliche Folge gewonnene

„Primitivheit" entspricht unserem heutigen Empfinden

ganz besonders. Wir sehen auf Seite 59 einen silber-

nen Henkeleimer. Auf ihm ist gegen einen den Raum

andeutenden architektonischen Hintergrund das stim-

mungsvolle Genrebild gestellt, wie die Frau des Hau-

ses, nachdem sie eben dem Bade entstiegen, von Skla-

Vinnen getrocknet und gesalbt wird. Eine Reihe solcher

Gefäße, wie sie von den Römern mit unermüdlicher

Freude kopiert wurden, ist auf Seite 58 zu sehen.

Becher und Schalen mit Weinranken, mit figürlichen

Darstellungen, meistens so stark im Relief gehalten,

daß sie über die Fläche weit hinausspringen. Ursprünge

lieh war ja, noch ganz in Erinnerung an die Vasen,

das Ornament eingeritzt. Es verband sich mit der

Form des Gefäßes zu einer einzigen Fläche. Später

aber war die Fläche nur mehr der stille Hintergrund,

um den sich das Ornament in Halb= und Vollrelief

wand. Auf Seite 60 ist endlich ein Gefäß zum Erwär-

men des Wassers abgebildet, das in seiner Eigentüm-

lichkeit eher an das Ende des 18. Jahrhunderts erinnern

würde, als an seine Herkunft aus dem Trümmerfeld

von Pompei. Es bestätigt die oft gehörte Meinung,

56