ist ganz falsch und wird bereits durch unsere Bevölkerungs»

ziffer allein als unhaltbar erwiesen. Denn auf diese Weise

kann ein auf zu wenig Boden zusammengedrängtes 60;MiIlionen»

Volk nicht ernährt werden, das weiß jeder, der seit 1870 schon

einmal über Deutschlands wirtschaftliche Grundlagen nachgedacht

hat. Wenn man vollends die Gebietsverluste von 1919 hinzu»

nimmt, ist darüber nicht mehr weiter zu sprechen. Ein anderes

ist, daß man sich mit der Einschränkung der Wirtschaft auf das

„lebenswichtige" ausgerechnet auf die Masse der wenigst Kauf»

kräftigen beschränken will. Sollen vielleicht für die anderen die«

jenigen Produkte, die über die Lebenswichtigkeit hinausgehen,

auch noch aus dem Auslande importiert werden? Oder ist es nicht

vielleicht doch vernünftiger, ein paarWaggons Getreide, d. h. Roh»

Stoffe mehr einzuführen und dafür Produkte zu exportieren, die

viel Arbeit enthalten, Arbeit: _

das ist etwas, das ohne Ackerboden

wächst und ein Artikel, in welchem

Deutschland ehedem einer Welt

überlegen gewesen sein soll!

Wenn man sich dessen erinnert,

könnte man etwa auf den Gedanken

kommen, daß unsere Wirtschaft,

wenn sie weitschauend orientiert

werden soll, gerade nicht auf die

Tagesbedürfnisse, sondern auf die

Erhaltung und Entwicklung

hochwertiger Arbeit einge-

stellt werden müßte. Denn hier liegt

das einzige, auf die Dauer wirksame

Gegengewicht gegen die erdrücken»

den Nachteile unserer wirtschafts»

politischen Lage. Und hieiher ge»

hört die Erhaltung des Kunstge-

werbes. Man mag noch so verschie»

dener Anschauung darüber sein, ob

die Zukunft dem Kunsthandwerk

oder der Maschinenkunst gehört,

eines ist trotz allem außer jedem

Zweifel, daß dieBefruchtung der ans

gewandten Kunst ohne den Boden

eines gesunden Handwerks gar nicht

möglich ist und daß die Beschaffung

von hochwertigen Arbeitskräften für

jede Art kunstgewerblicher Betätigung, sei es in derWerkstatt oder

im Großbetrieb, die Erhaltung eines tüchtigen Stammes geübter

Handwerker zur unbedingten Voraussetzung hat. Wir haben es

in Deutschland leider schon erfahren, wie rasch handwerkliche

Fertigkeiten unwiederbringlich verloren gehen, und wir wissen,

daß nur generationenlange Pflege und Übung es zu wirksamer

Entwicklung von Handfertigkeiten bringt. Das kann man nicht

in augenblicklicher Notlage als zu kostspielig abdrehen, und wenn

mans dann gerade brauchen könnte, wieder hervorholen. Wenn

man also in Verfolgung des Prinzips der „Lebenswichtigkeit"

schon den folgerichtigen aber fehlerhaften Schluß nicht ziehen will,

die deutsche Wirtschaft ganz auf Massenproduktion umzustellen

(dem steht vor allem unsere Armut an Rohstoffen entgegen), dann

muß man sich dazu entschließen, die Quellen zu erhalten, aus

denen unserer Produktion die Kräfte für qualitative Entwidc»

lung zuströmen.

Und deshalb muß nicht nur das Kunstgewerbe — sei es Hand»

werk oder Industrie —, sondern alle, die fürdie Gesundung unserer

Wirtschaft Interesse haben, mit Nachdruck dagegen auftreten, daß

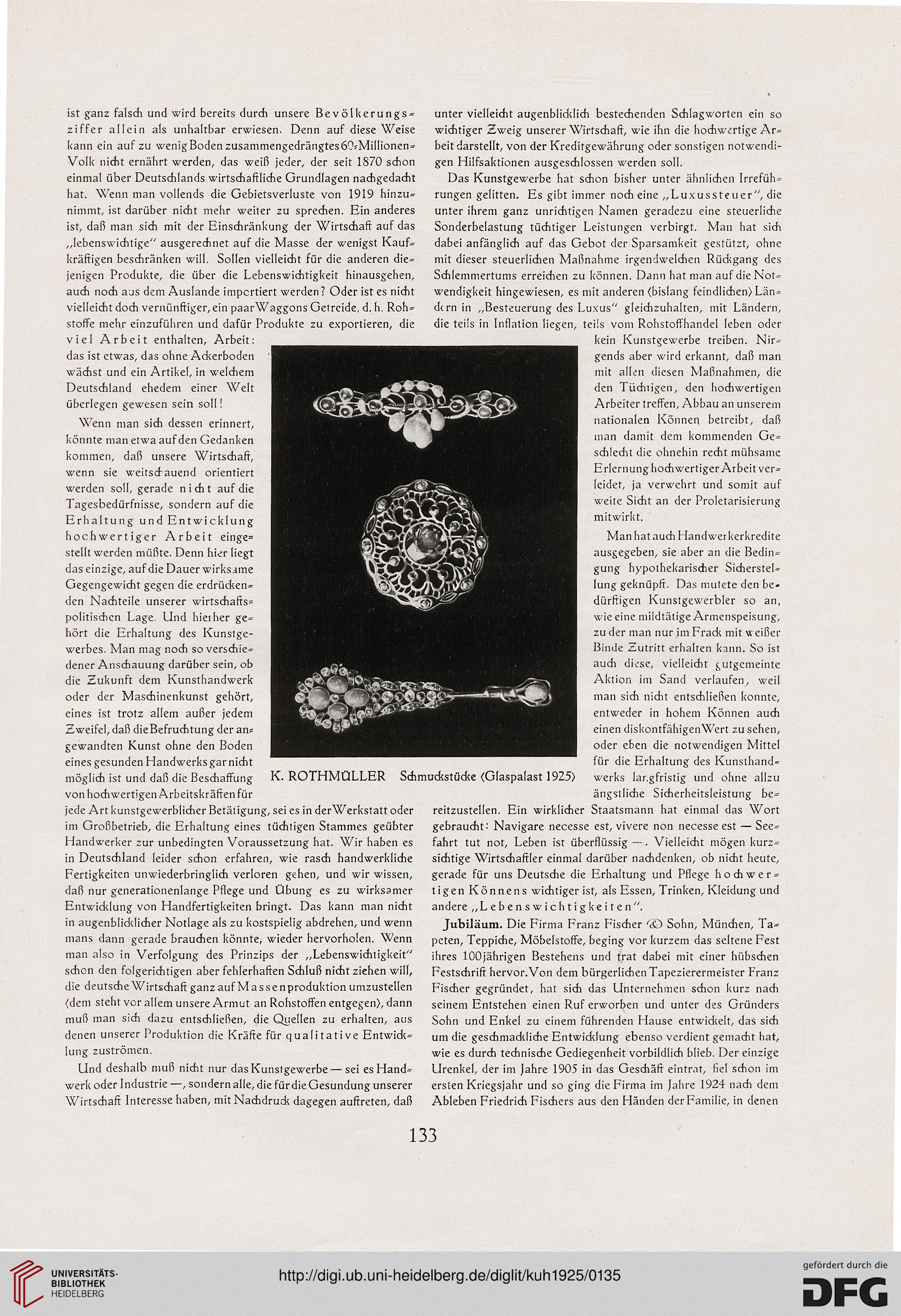

K. ROTHMÜLLER Schmuckstücke (Glaspalast 1925)

unter vielleicht augenbliddich bestechenden Schlagworten ein so

wichtiger Zweig unserer Wirtschaft, wie ihn die hochwertige Ar»

beit darstellt, von der Kreditgewährung oder sonstigen notwendi-

gen Hilfsaktionen ausgeschlossen werden soll.

Das Kunstgewerbe hat schon bisher unter ähnlichen Irrefüh»

rungen gelitten. Es gibt immer noch eine „Luxussteuer", die

unter ihrem ganz unrichtigen Namen geradezu eine steuerliche

Sonderbelastung tüchtiger Leistungen verbirgt. Man hat sich

dabei anfänglich auf das Gebot der Sparsamkeit gestützt, ohne

mit dieser steuerlichen Maßnahme irgendwelchen Rüdegang des

Schlemmertums erreichen zu können. Dann hat man auf die Not»

wendigkeit hingewiesen, es mit anderen (bislang feindlichen) Län«

dernin „Besteuerung des Luxus" gleichzuhalten, mit Ländern,

die teils in Inflation liegen, teils vom Rohstoffhandel leben oder

kein Kunstgewerbe treiben. Nir»

gends aber wird erkannt, daß man

mit allen diesen Maßnahmen, die

den Tüchtigen, den hochwertigen

Arbeiter treffen, Abbau an unserem

nationalen Können betreibt, daß

man damit dem kommenden Ge»

schledu die ohnehin recht mühsame

Erlernung hoch wertiger Arbeit ver»

leidet, ja verwehrt und somit auf

weite Sicht an der Proletarisierung

mitwirkt.

Man hat auch Handwerkerkredite

ausgegeben, sie aber an die Bedin»

gung hypothekarischer Sicherstel»

lung geknüpft. Das mutete den be-

dürftigen Kunstgewerbler so an,

wie eine mildtätige Armenspeisung,

zu der man nur im Fradc mit weißer

Binde Zutritt erhalten kann. So ist

auch diese, vielleicht gutgemeinte

Aktion im Sand verlaufen, weil

man sich nicht entschließen konnte,

entweder in hohem Können auch

einen diskontfähigenWert zu sehen,

oder eben die notwendigen Mittel

für die Erhaltung des Kunsthand»

werks langfristig und ohne allzu

ängstliche Sicherheitsleistung be»

reitzustellen. Ein wirklicher Staatsmann hat einmal das Wort

gebraucht: Navigare necesse est, vivere non necesse est — See»

fahrt tut not, Leben ist überflüssig —. Vielleicht mögen kurz»

sichtige Wirtschaftler einmal darüber nachdenken, ob nicht heute,

gerade für uns Deutsche die Erhaltung und Pflege hoch wer»

tigen Könnens wichtiger ist, als Essen, Trinken, Kleidung und

andere „Lebenswichtigkeiten".

Jubiläum. Die Firma Franz Fischer '£> Sohn, München, Ta-

peten, Teppiche, Möbelstoffe, beging vor kurzem das seltene Fest

ihres 100jährigen Bestehens und trat dabei mit einer hübschen

Festschrift hervor. Von dem bürgerlichen Tapezierermeister Franz

Fischer gegründet, hat sich das Unternehmen schon kurz nach

seinem Entstehen einen Ruf erworben und unter des Gründers

Sohn und Enkel zu einem führenden Hause entwickelt, das sich

um die geschmaddiche Entwiddung ebenso verdient gemacht hat,

wie es durch technische Gediegenheit vorbildlich blieb. Der einzige

Urenkel, der im Jahre 1905 in das Geschäft eintrat, fiel schon im

ersten Kriegsjahr und so ging die Firma im Jahre 1924 nach dem

Ableben Friedrich Fischers aus den Händen der Familie, in denen

133

ziffer allein als unhaltbar erwiesen. Denn auf diese Weise

kann ein auf zu wenig Boden zusammengedrängtes 60;MiIlionen»

Volk nicht ernährt werden, das weiß jeder, der seit 1870 schon

einmal über Deutschlands wirtschaftliche Grundlagen nachgedacht

hat. Wenn man vollends die Gebietsverluste von 1919 hinzu»

nimmt, ist darüber nicht mehr weiter zu sprechen. Ein anderes

ist, daß man sich mit der Einschränkung der Wirtschaft auf das

„lebenswichtige" ausgerechnet auf die Masse der wenigst Kauf»

kräftigen beschränken will. Sollen vielleicht für die anderen die«

jenigen Produkte, die über die Lebenswichtigkeit hinausgehen,

auch noch aus dem Auslande importiert werden? Oder ist es nicht

vielleicht doch vernünftiger, ein paarWaggons Getreide, d. h. Roh»

Stoffe mehr einzuführen und dafür Produkte zu exportieren, die

viel Arbeit enthalten, Arbeit: _

das ist etwas, das ohne Ackerboden

wächst und ein Artikel, in welchem

Deutschland ehedem einer Welt

überlegen gewesen sein soll!

Wenn man sich dessen erinnert,

könnte man etwa auf den Gedanken

kommen, daß unsere Wirtschaft,

wenn sie weitschauend orientiert

werden soll, gerade nicht auf die

Tagesbedürfnisse, sondern auf die

Erhaltung und Entwicklung

hochwertiger Arbeit einge-

stellt werden müßte. Denn hier liegt

das einzige, auf die Dauer wirksame

Gegengewicht gegen die erdrücken»

den Nachteile unserer wirtschafts»

politischen Lage. Und hieiher ge»

hört die Erhaltung des Kunstge-

werbes. Man mag noch so verschie»

dener Anschauung darüber sein, ob

die Zukunft dem Kunsthandwerk

oder der Maschinenkunst gehört,

eines ist trotz allem außer jedem

Zweifel, daß dieBefruchtung der ans

gewandten Kunst ohne den Boden

eines gesunden Handwerks gar nicht

möglich ist und daß die Beschaffung

von hochwertigen Arbeitskräften für

jede Art kunstgewerblicher Betätigung, sei es in derWerkstatt oder

im Großbetrieb, die Erhaltung eines tüchtigen Stammes geübter

Handwerker zur unbedingten Voraussetzung hat. Wir haben es

in Deutschland leider schon erfahren, wie rasch handwerkliche

Fertigkeiten unwiederbringlich verloren gehen, und wir wissen,

daß nur generationenlange Pflege und Übung es zu wirksamer

Entwicklung von Handfertigkeiten bringt. Das kann man nicht

in augenblicklicher Notlage als zu kostspielig abdrehen, und wenn

mans dann gerade brauchen könnte, wieder hervorholen. Wenn

man also in Verfolgung des Prinzips der „Lebenswichtigkeit"

schon den folgerichtigen aber fehlerhaften Schluß nicht ziehen will,

die deutsche Wirtschaft ganz auf Massenproduktion umzustellen

(dem steht vor allem unsere Armut an Rohstoffen entgegen), dann

muß man sich dazu entschließen, die Quellen zu erhalten, aus

denen unserer Produktion die Kräfte für qualitative Entwidc»

lung zuströmen.

Und deshalb muß nicht nur das Kunstgewerbe — sei es Hand»

werk oder Industrie —, sondern alle, die fürdie Gesundung unserer

Wirtschaft Interesse haben, mit Nachdruck dagegen auftreten, daß

K. ROTHMÜLLER Schmuckstücke (Glaspalast 1925)

unter vielleicht augenbliddich bestechenden Schlagworten ein so

wichtiger Zweig unserer Wirtschaft, wie ihn die hochwertige Ar»

beit darstellt, von der Kreditgewährung oder sonstigen notwendi-

gen Hilfsaktionen ausgeschlossen werden soll.

Das Kunstgewerbe hat schon bisher unter ähnlichen Irrefüh»

rungen gelitten. Es gibt immer noch eine „Luxussteuer", die

unter ihrem ganz unrichtigen Namen geradezu eine steuerliche

Sonderbelastung tüchtiger Leistungen verbirgt. Man hat sich

dabei anfänglich auf das Gebot der Sparsamkeit gestützt, ohne

mit dieser steuerlichen Maßnahme irgendwelchen Rüdegang des

Schlemmertums erreichen zu können. Dann hat man auf die Not»

wendigkeit hingewiesen, es mit anderen (bislang feindlichen) Län«

dernin „Besteuerung des Luxus" gleichzuhalten, mit Ländern,

die teils in Inflation liegen, teils vom Rohstoffhandel leben oder

kein Kunstgewerbe treiben. Nir»

gends aber wird erkannt, daß man

mit allen diesen Maßnahmen, die

den Tüchtigen, den hochwertigen

Arbeiter treffen, Abbau an unserem

nationalen Können betreibt, daß

man damit dem kommenden Ge»

schledu die ohnehin recht mühsame

Erlernung hoch wertiger Arbeit ver»

leidet, ja verwehrt und somit auf

weite Sicht an der Proletarisierung

mitwirkt.

Man hat auch Handwerkerkredite

ausgegeben, sie aber an die Bedin»

gung hypothekarischer Sicherstel»

lung geknüpft. Das mutete den be-

dürftigen Kunstgewerbler so an,

wie eine mildtätige Armenspeisung,

zu der man nur im Fradc mit weißer

Binde Zutritt erhalten kann. So ist

auch diese, vielleicht gutgemeinte

Aktion im Sand verlaufen, weil

man sich nicht entschließen konnte,

entweder in hohem Können auch

einen diskontfähigenWert zu sehen,

oder eben die notwendigen Mittel

für die Erhaltung des Kunsthand»

werks langfristig und ohne allzu

ängstliche Sicherheitsleistung be»

reitzustellen. Ein wirklicher Staatsmann hat einmal das Wort

gebraucht: Navigare necesse est, vivere non necesse est — See»

fahrt tut not, Leben ist überflüssig —. Vielleicht mögen kurz»

sichtige Wirtschaftler einmal darüber nachdenken, ob nicht heute,

gerade für uns Deutsche die Erhaltung und Pflege hoch wer»

tigen Könnens wichtiger ist, als Essen, Trinken, Kleidung und

andere „Lebenswichtigkeiten".

Jubiläum. Die Firma Franz Fischer '£> Sohn, München, Ta-

peten, Teppiche, Möbelstoffe, beging vor kurzem das seltene Fest

ihres 100jährigen Bestehens und trat dabei mit einer hübschen

Festschrift hervor. Von dem bürgerlichen Tapezierermeister Franz

Fischer gegründet, hat sich das Unternehmen schon kurz nach

seinem Entstehen einen Ruf erworben und unter des Gründers

Sohn und Enkel zu einem führenden Hause entwickelt, das sich

um die geschmaddiche Entwiddung ebenso verdient gemacht hat,

wie es durch technische Gediegenheit vorbildlich blieb. Der einzige

Urenkel, der im Jahre 1905 in das Geschäft eintrat, fiel schon im

ersten Kriegsjahr und so ging die Firma im Jahre 1924 nach dem

Ableben Friedrich Fischers aus den Händen der Familie, in denen

133