182

ZUR FRAGE DER ERRICHTUNG VON LEHRWERKSTÄTTEN

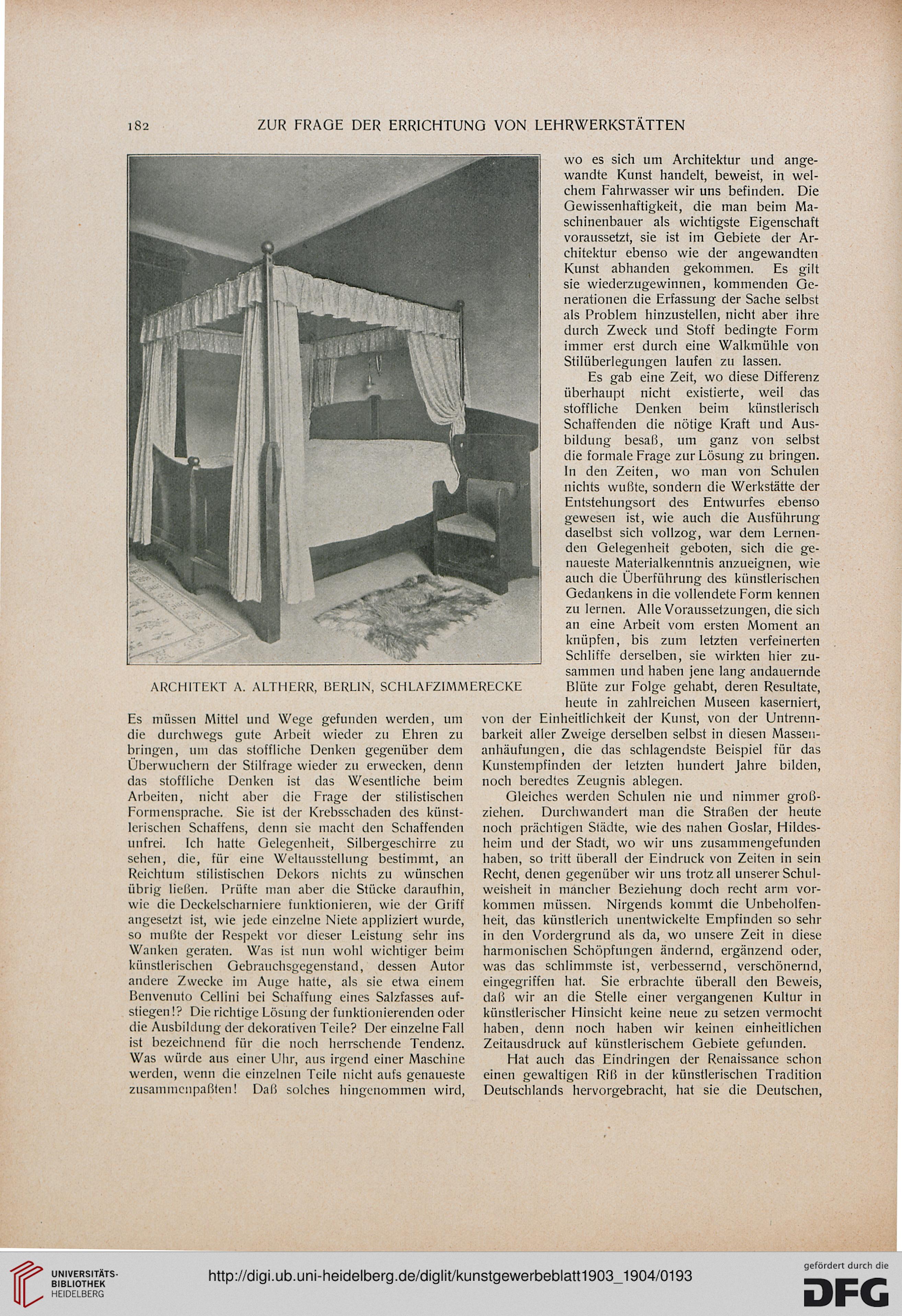

ARCHITEKT A. ALTHERR, BERLIN, SCHLAEZ1MMERECKE

Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, um

die durchwegs gute Arbeit wieder zu Ehren zu

bringen, um das stoffliche Denken gegenüber dem

Überwuchern der Stilfrage wieder zu erwecken, denn

das stoffliche Denken ist das Wesentliche beim

Arbeiten, nicht aber die Frage der stilistischen

Formensprache. Sie ist der Krebsschaden des künst-

lerischen Schaffens, denn sie macht den Schaffenden

unfrei. Ich hatte Gelegenheit, Silbergeschirre zu

sehen, die, für eine Weltausstellung bestimmt, an

Reichtum stilistischen Dekors nichts zu wünschen

übrig ließen. Prüfte man aber die Stücke daraufhin,

wie die Deckelscharniere funktionieren, wie der Griff

angesetzt ist, wie jede einzelne Niete appliziert wurde,

so mußte der Respekt vor dieser Leistung sehr ins

Wanken geraten. Was ist nun wohl wichtiger beim

künstlerischen Gebrauchsgegenstand, dessen Autor

andere Zwecke im Auge hatte, als sie etwa einem

Benvenuto Cellini bei Schaffung eines Salzfasses auf-

stiegen!? Die richtige Lösung der funktionierenden oder

die Ausbildung der dekorativen Teile? Der einzelne Fall

ist bezeichnend für die noch herrschende Tendenz.

Was würde aus einer Uhr, aus irgend einer Maschine

werden, wenn die einzelnen Teile nicht aufs genaueste

zusammenpaßten! Daß solches hingenommen wird,

wo es sich um Architektur und ange-

wandte Kunst handelt, beweist, in wel-

chem Fahrwasser wir uns befinden. Die

Gewissenhaftigkeit, die man beim Ma-

schinenbauer als wichtigste Eigenschaft

voraussetzt, sie ist im Gebiete der Ar-

chitektur ebenso wie der angewandten

Kunst abhanden gekommen. Es gilt

sie wiederzugewinnen, kommenden Ge-

nerationen die Erfassung der Sache selbst

als Problem hinzustellen, nicht aber ihre

durch Zweck und Stoff bedingte Form

immer erst durch eine Walkmühle von

Stilüberlegungen laufen zu lassen.

Es gab eine Zeit, wo diese Differenz

überhaupt nicht existierte, weil das

stoffliche Denken beim künstlerisch

Schaffenden die nötige Kraft und Aus-

bildung besaß, um ganz von selbst

die formale Frage zur Lösung zu bringen.

In den Zeiten, wo man von Schulen

nichts wußte, sondern die Werkstätte der

Entstehungsort des Entwurfes ebenso

gewesen ist, wie auch die Ausführung

daselbst sich vollzog, war dem Lernen-

den Gelegenheit geboten, sich die ge-

naueste Materialkenntnis anzueignen, wie

auch die Überführung des künstlerischen

Gedankens in die vollendete Form kennen

zu lernen. Alle Voraussetzungen, die sich

an eine Arbeit vom ersten Moment an

knüpfen, bis zum letzten verfeinerten

Schliffe derselben, sie wirkten hier zu-

sammen und haben jene lang andauernde

Blüte zur Folge gehabt, deren Resultate,

heute in zahlreichen Museen kaserniert,

von der Einheitlichkeit der Kunst, von der Untrenn-

barkeit aller Zweige derselben selbst in diesen Massen-

anhäufungen, die das schlagendste Beispiel für das

Kunstempfinden der letzten hundert Jahre bilden,

noch beredtes Zeugnis ablegen.

Gleiches werden Schulen nie und nimmer groß-

ziehen. Durchwandert man die Straßen der heute

noch prächtigen Städte, wie des nahen Goslar, Hildes-

heim und der Stadt, wo wir uns zusammengefunden

haben, so tritt überall der Eindruck von Zeiten in sein

Recht, denen gegenüber wir uns trotz all unserer Schul-

weisheit in mancher Beziehung doch recht arm vor-

kommen müssen. Nirgends kommt die Unbeholfen-

heit, das künstlerich unentwickelte Empfinden so sehr

in den Vordergrund als da, wo unsere Zeit in diese

harmonischen Schöpfungen ändernd, ergänzend oder,

was das schlimmste ist, verbessernd, verschönernd,

eingegriffen hat. Sie erbrachte überall den Beweis,

daß wir an die Stelle einer vergangenen Kultur in

künstlerischer Hinsicht keine neue zu setzen vermocht

haben, denn noch haben wir keinen einheitlichen

Zeitausdruck auf künstlerischem Gebiete gefunden.

Hat auch das Eindringen der Renaissance schon

einen gewaltigen Riß in der künstlerischen Tradition

Deutschlands hervorgebracht, hat sie die Deutschen,

ZUR FRAGE DER ERRICHTUNG VON LEHRWERKSTÄTTEN

ARCHITEKT A. ALTHERR, BERLIN, SCHLAEZ1MMERECKE

Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, um

die durchwegs gute Arbeit wieder zu Ehren zu

bringen, um das stoffliche Denken gegenüber dem

Überwuchern der Stilfrage wieder zu erwecken, denn

das stoffliche Denken ist das Wesentliche beim

Arbeiten, nicht aber die Frage der stilistischen

Formensprache. Sie ist der Krebsschaden des künst-

lerischen Schaffens, denn sie macht den Schaffenden

unfrei. Ich hatte Gelegenheit, Silbergeschirre zu

sehen, die, für eine Weltausstellung bestimmt, an

Reichtum stilistischen Dekors nichts zu wünschen

übrig ließen. Prüfte man aber die Stücke daraufhin,

wie die Deckelscharniere funktionieren, wie der Griff

angesetzt ist, wie jede einzelne Niete appliziert wurde,

so mußte der Respekt vor dieser Leistung sehr ins

Wanken geraten. Was ist nun wohl wichtiger beim

künstlerischen Gebrauchsgegenstand, dessen Autor

andere Zwecke im Auge hatte, als sie etwa einem

Benvenuto Cellini bei Schaffung eines Salzfasses auf-

stiegen!? Die richtige Lösung der funktionierenden oder

die Ausbildung der dekorativen Teile? Der einzelne Fall

ist bezeichnend für die noch herrschende Tendenz.

Was würde aus einer Uhr, aus irgend einer Maschine

werden, wenn die einzelnen Teile nicht aufs genaueste

zusammenpaßten! Daß solches hingenommen wird,

wo es sich um Architektur und ange-

wandte Kunst handelt, beweist, in wel-

chem Fahrwasser wir uns befinden. Die

Gewissenhaftigkeit, die man beim Ma-

schinenbauer als wichtigste Eigenschaft

voraussetzt, sie ist im Gebiete der Ar-

chitektur ebenso wie der angewandten

Kunst abhanden gekommen. Es gilt

sie wiederzugewinnen, kommenden Ge-

nerationen die Erfassung der Sache selbst

als Problem hinzustellen, nicht aber ihre

durch Zweck und Stoff bedingte Form

immer erst durch eine Walkmühle von

Stilüberlegungen laufen zu lassen.

Es gab eine Zeit, wo diese Differenz

überhaupt nicht existierte, weil das

stoffliche Denken beim künstlerisch

Schaffenden die nötige Kraft und Aus-

bildung besaß, um ganz von selbst

die formale Frage zur Lösung zu bringen.

In den Zeiten, wo man von Schulen

nichts wußte, sondern die Werkstätte der

Entstehungsort des Entwurfes ebenso

gewesen ist, wie auch die Ausführung

daselbst sich vollzog, war dem Lernen-

den Gelegenheit geboten, sich die ge-

naueste Materialkenntnis anzueignen, wie

auch die Überführung des künstlerischen

Gedankens in die vollendete Form kennen

zu lernen. Alle Voraussetzungen, die sich

an eine Arbeit vom ersten Moment an

knüpfen, bis zum letzten verfeinerten

Schliffe derselben, sie wirkten hier zu-

sammen und haben jene lang andauernde

Blüte zur Folge gehabt, deren Resultate,

heute in zahlreichen Museen kaserniert,

von der Einheitlichkeit der Kunst, von der Untrenn-

barkeit aller Zweige derselben selbst in diesen Massen-

anhäufungen, die das schlagendste Beispiel für das

Kunstempfinden der letzten hundert Jahre bilden,

noch beredtes Zeugnis ablegen.

Gleiches werden Schulen nie und nimmer groß-

ziehen. Durchwandert man die Straßen der heute

noch prächtigen Städte, wie des nahen Goslar, Hildes-

heim und der Stadt, wo wir uns zusammengefunden

haben, so tritt überall der Eindruck von Zeiten in sein

Recht, denen gegenüber wir uns trotz all unserer Schul-

weisheit in mancher Beziehung doch recht arm vor-

kommen müssen. Nirgends kommt die Unbeholfen-

heit, das künstlerich unentwickelte Empfinden so sehr

in den Vordergrund als da, wo unsere Zeit in diese

harmonischen Schöpfungen ändernd, ergänzend oder,

was das schlimmste ist, verbessernd, verschönernd,

eingegriffen hat. Sie erbrachte überall den Beweis,

daß wir an die Stelle einer vergangenen Kultur in

künstlerischer Hinsicht keine neue zu setzen vermocht

haben, denn noch haben wir keinen einheitlichen

Zeitausdruck auf künstlerischem Gebiete gefunden.

Hat auch das Eindringen der Renaissance schon

einen gewaltigen Riß in der künstlerischen Tradition

Deutschlands hervorgebracht, hat sie die Deutschen,