ZUR FRAGE DER ERRICHTUNG VON LEHRWERKSTÄTTEN

183

um mich eines Wortes von William Morris zu be-

dienen, aus einem Volke von Künstlern zu einem

Volke unfreier Pedanten gemacht, ist es auch zu jener

Zeit schon einmal dagewesen, daß fremde Elemente

in unsere Kunstsprache aufgenommen und manchmal

in seltsam wirkenden Kombinationen zusammen-

geschweißt wurden, so hat doch vom tatsächlichen

handwerklichen Können diese Flutwelle nichts hin-

weggespült. Sie hat es in andere Bahnen gelenkt.

Schließlich ist ein gegenseitiges Zusammenwachsen

aller künstlerischen Bestrebungen zu beobachten, das

wieder zur Einheitlichkeit führte. Die Kunst des

18. Jahrhunderts hat, trotzdem der dreißigjährige

Krieg unendlich vieles lahm legte oder vernichtete,

doch den Stempel einer durch alle Schichten der

Schaffenden gleichmäßig sich äußernden Kraft, einer

einheitlichen Sprache, die, mochte sie auch mancherlei

lokale Eigenarten aufzuweisen haben, doch im ganzen

eine gewisse einheitliche Größe, Stärke, ausgebildetes

Können, nationale Eigenart offenbart. Mit dem Ein-

tritt der Schwärmerei für hellenische Formen im

letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ist das anders

geworden. Diesmal wirkte die Aufnahme einer gänz-

lich fremden Formenwelt geradezu unterbindend,

zerstörend. Es begann jene unglückselige Periode,

wo das »Motiv« ausschlaggebend wurde,

nicht der Zweck. Die Architektur, von

deren Stand die dekorativen Künste immer

abhängig sind, beschritt Bahnen, die jedem

individuellen Schaffen unzugänglich, zur

Wertschätzung von Schöpfungen führte, die,

nicht aus einem Zeitbedürfnisse hervorge-

gangen, auch nichts gemein haben konnten

mit einer Kunst, die aus dem Volksbewußt-

sein sich entwickelte. Architektur und

Handwerk wurden sich fremd, viel fremder,

als dies in Frankreich unter dem »Empire-

stil'; der Fall war. Dieser lehnte sich an

die Profankunst der Römer an; in Deutsch-

land aber lebte man sozusagen ausschließlich

von der griechischen Tempelfassade, die

jedem Zweck angepaßt wurde, handelte es

sich nun um Theater, Schilderhäuser, Po-

lizei- oder Kultusgebäude. Hier hatten die

angewandten Künste kein Feld der Be-

tätigung. Dennoch schwelgte die deutsche

Welt in diesen Idealgebilden und hielt sie

für das Höchste an künstlerischer Äußerung.

Jene Epochen aber, die eine aus dem Be-

dürfnisse geborene Kunst gezeugt haben,

fielen beinahe der Verachtung anheim. Ich

erinnere mich sehr gut eines späteren Nach-

klanges dieser Anschauung, die ein Mün-

chener Künstler, der Architekturmaler Knab,

zu widerlegen versuchte durch die Illustra-

tionen eines Münchener Bilderbogens, der

Architekturreste des 18. Jahrhunderts zeigt

und den Titel trägt: »Ein verachtetes Jahr-

hundert«. Und dennoch, um wieviel höher

hat dieses letzte Blühen der Kunst gestan-

den, als alles, was die hellenischen Puristen

uns bescherten! — Natürlich sprachen die politischen

Ereignisse, welche um die Jahrhundertwende funda-

mentale Umwälzungen mit sich brachten und vor

allem den Bürgerstand weit mehr in den Vorder-

grund treten ließen als bisher, ein wesentliches Wort

mit. Ich berühre sie hier nicht weiter.

Die Romantiker, die sich im ersten Drittel des

ig. Jahrhunderts zum Kampfe gegen den unfruchtbaren

Klassizismus erhoben und die Wiedererweckung

nationalen Kunstausdruckes anstrebten, waren selbst

von der wahren Erkenntnis dessen, woran sie an-

knüpfen wollten, zu weit entfernt, als daß die ver-

einzelten Äußerungen ihrer Bestrebungen zu einem

durchschlagenden Erfolge zu führen vermocht hätten.

Um im Geiste einer vergangenen Epoche zu schaffen,

genügt die Anwendung ihrer Konstruktionsmotive

und Zierelemente allein durchaus nicht. Immerhin

war dieser Vorläufer einer künstlerisch nationalen

Bewegung von größerer Bedeutung, als man gemein-

hin anzunehmen pflegte, bildete er doch den ersten

Schritt zu jenem Durchbruch des Unabhängigkeits-

bedürfnisses, das sich in Bezug auf unser Thema

durch den Krieg gegen Frankreich und seine Folgen

endlich mit zwingender Gewalt einstellte. Die bei-

spiellosen Errungenschaften an Macht, die sich mit

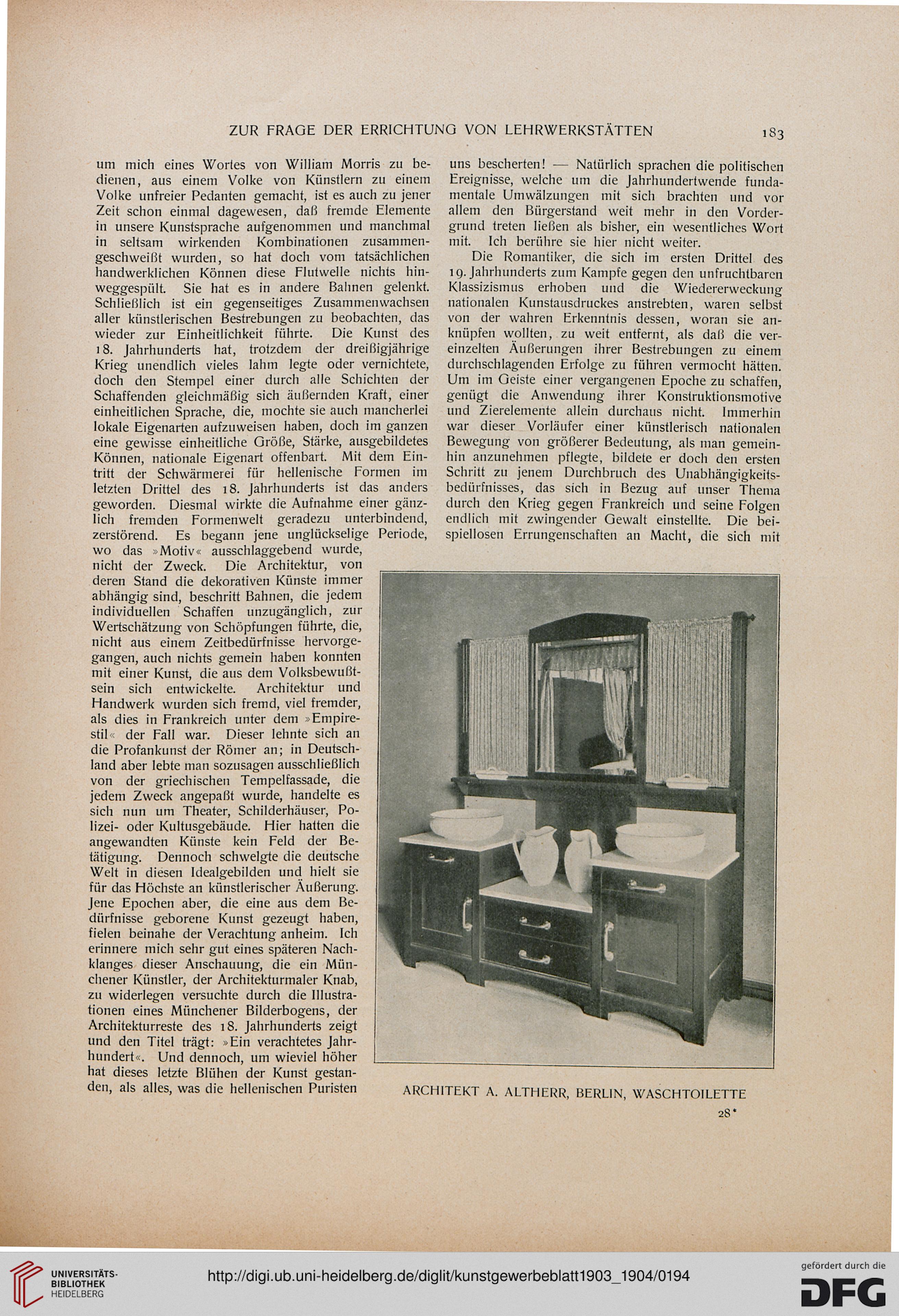

ARCHITEKT A. ALTHERR, BERLIN, WASCHTOILETTE

28'

183

um mich eines Wortes von William Morris zu be-

dienen, aus einem Volke von Künstlern zu einem

Volke unfreier Pedanten gemacht, ist es auch zu jener

Zeit schon einmal dagewesen, daß fremde Elemente

in unsere Kunstsprache aufgenommen und manchmal

in seltsam wirkenden Kombinationen zusammen-

geschweißt wurden, so hat doch vom tatsächlichen

handwerklichen Können diese Flutwelle nichts hin-

weggespült. Sie hat es in andere Bahnen gelenkt.

Schließlich ist ein gegenseitiges Zusammenwachsen

aller künstlerischen Bestrebungen zu beobachten, das

wieder zur Einheitlichkeit führte. Die Kunst des

18. Jahrhunderts hat, trotzdem der dreißigjährige

Krieg unendlich vieles lahm legte oder vernichtete,

doch den Stempel einer durch alle Schichten der

Schaffenden gleichmäßig sich äußernden Kraft, einer

einheitlichen Sprache, die, mochte sie auch mancherlei

lokale Eigenarten aufzuweisen haben, doch im ganzen

eine gewisse einheitliche Größe, Stärke, ausgebildetes

Können, nationale Eigenart offenbart. Mit dem Ein-

tritt der Schwärmerei für hellenische Formen im

letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ist das anders

geworden. Diesmal wirkte die Aufnahme einer gänz-

lich fremden Formenwelt geradezu unterbindend,

zerstörend. Es begann jene unglückselige Periode,

wo das »Motiv« ausschlaggebend wurde,

nicht der Zweck. Die Architektur, von

deren Stand die dekorativen Künste immer

abhängig sind, beschritt Bahnen, die jedem

individuellen Schaffen unzugänglich, zur

Wertschätzung von Schöpfungen führte, die,

nicht aus einem Zeitbedürfnisse hervorge-

gangen, auch nichts gemein haben konnten

mit einer Kunst, die aus dem Volksbewußt-

sein sich entwickelte. Architektur und

Handwerk wurden sich fremd, viel fremder,

als dies in Frankreich unter dem »Empire-

stil'; der Fall war. Dieser lehnte sich an

die Profankunst der Römer an; in Deutsch-

land aber lebte man sozusagen ausschließlich

von der griechischen Tempelfassade, die

jedem Zweck angepaßt wurde, handelte es

sich nun um Theater, Schilderhäuser, Po-

lizei- oder Kultusgebäude. Hier hatten die

angewandten Künste kein Feld der Be-

tätigung. Dennoch schwelgte die deutsche

Welt in diesen Idealgebilden und hielt sie

für das Höchste an künstlerischer Äußerung.

Jene Epochen aber, die eine aus dem Be-

dürfnisse geborene Kunst gezeugt haben,

fielen beinahe der Verachtung anheim. Ich

erinnere mich sehr gut eines späteren Nach-

klanges dieser Anschauung, die ein Mün-

chener Künstler, der Architekturmaler Knab,

zu widerlegen versuchte durch die Illustra-

tionen eines Münchener Bilderbogens, der

Architekturreste des 18. Jahrhunderts zeigt

und den Titel trägt: »Ein verachtetes Jahr-

hundert«. Und dennoch, um wieviel höher

hat dieses letzte Blühen der Kunst gestan-

den, als alles, was die hellenischen Puristen

uns bescherten! — Natürlich sprachen die politischen

Ereignisse, welche um die Jahrhundertwende funda-

mentale Umwälzungen mit sich brachten und vor

allem den Bürgerstand weit mehr in den Vorder-

grund treten ließen als bisher, ein wesentliches Wort

mit. Ich berühre sie hier nicht weiter.

Die Romantiker, die sich im ersten Drittel des

ig. Jahrhunderts zum Kampfe gegen den unfruchtbaren

Klassizismus erhoben und die Wiedererweckung

nationalen Kunstausdruckes anstrebten, waren selbst

von der wahren Erkenntnis dessen, woran sie an-

knüpfen wollten, zu weit entfernt, als daß die ver-

einzelten Äußerungen ihrer Bestrebungen zu einem

durchschlagenden Erfolge zu führen vermocht hätten.

Um im Geiste einer vergangenen Epoche zu schaffen,

genügt die Anwendung ihrer Konstruktionsmotive

und Zierelemente allein durchaus nicht. Immerhin

war dieser Vorläufer einer künstlerisch nationalen

Bewegung von größerer Bedeutung, als man gemein-

hin anzunehmen pflegte, bildete er doch den ersten

Schritt zu jenem Durchbruch des Unabhängigkeits-

bedürfnisses, das sich in Bezug auf unser Thema

durch den Krieg gegen Frankreich und seine Folgen

endlich mit zwingender Gewalt einstellte. Die bei-

spiellosen Errungenschaften an Macht, die sich mit

ARCHITEKT A. ALTHERR, BERLIN, WASCHTOILETTE

28'