lungsstadium der türkischen Kunst ergibt eine Syn-

tliese von eigenem Reiz. Die innere Yerwandtschaft

der beiden Zierstile kommt dabei iiberraschend zum

Ausdruck. — Es liegt im Wesen der asiatischen Kunst,

wenn neben der Stadtkunst eine konservative Volks-

kunst als tragende Schicht bestehen bleibt. I n den Er-

zeugnissen dieser Schicht lebt die Buntheit und ur-

sprüngliche Kraft des alttürkischen Kunstwollens fort.

Nur langsam bereichert und wandelt sich der Motiven-

schatz.

Der Hauptreiz der Wiener Ausstellung liegt in den

Stoffen. Die Werkstätten von Brussa, in denen die be-

rühmten Seiden und Samte gewebt bzw. gewirkt wur-

den, sind mit erlesenen Erzeugnissen vertreten. Zu

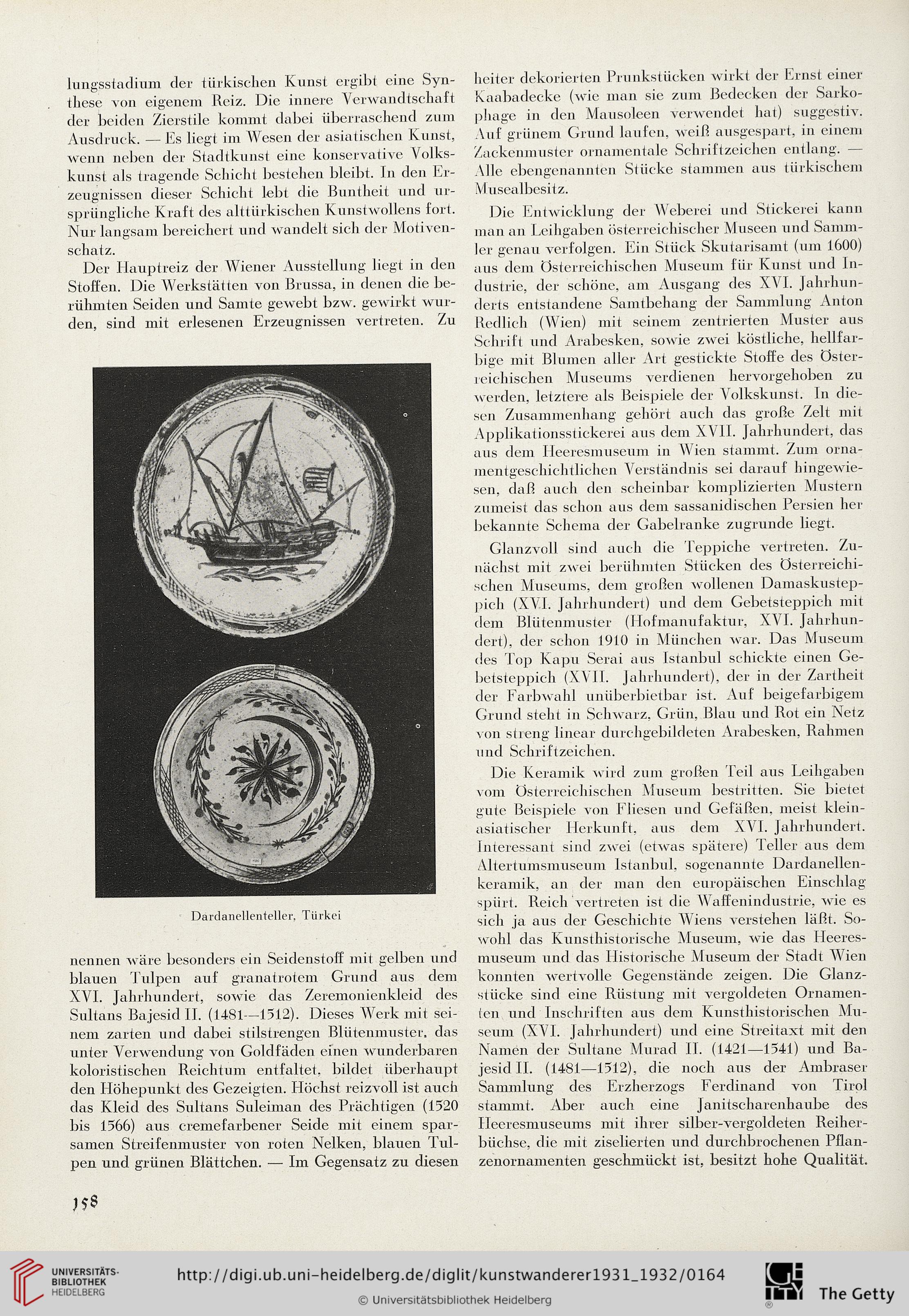

Dardanellenteller, Türkei

nennen wäre besonders ein Seidenstoff mit gelben und

blauen Tulpen auf granatrotem Grund aus dem

XVI. Jahrhundert, sowie das Zeremonienkleid des

Sultans Bajesid II. (1481—1512). Dieses Werk mit sei-

nem zarten und dabei stilstrengen Blütenmuster. das

unter Verwendung von Goldfäden einen wunderbaren

koloristischen Reichtum entfaltet, bildet überhaupt

den Höhepunkt des Gezeigten. Elöchst reizvoll ist auch

das Kleid des Sultans Suleiman des Prächtigen (1520

bis 1566) aus cremefarbener Seide mit einem spar-

samen Streifenmuster von roten Nelken, blauen Tul-

pen und griinen Blättchen. — Im Gegensatz zu diesen

heiter dekorierten Prunkstücken wirkt der Ernst einer

Kaabadecke (A\rie man sie zum Bedecken der Sarko-

pliage in den Mausoleen verwendet hat) suggestiv.

Auf grünem Grund laufen, weiß ausgespart, in einem

Zackenmuster ornamentale Schriftzeichen entlang. —

Alle ebengenannten Stiicke stammen aus türkischem

Musealbesitz.

D ie Entwicklung der Weberei und Stickerei kann

man an Leihgaben österreichischer Museen und Samm-

ler genau verfolgen. Ein Stück Skutarisamt (um 1600)

aus dem österreichischen Museum fiir Kunst und In-

dustrie, der schöne, am Ausgang des XVI. Jahrhun-

derts entstandene Samtbehang der Sammlung Anton

Redlicli (Wien) mit seinem zentrierten Muster aus

Schrift und Arabesken, sowie zwei köstliche, hellfar-

bige mit Bluinen aller Art gestickte Stoffe des öster-

reichischen Museums verdienen hervorgehoben zu

werden, letztere als Beisjnele der Volkskunst. In die-

sen Zusammenhang gehört auch das große Zelt mit

Applikationsstickerei aus dem XVII. Jahrhundert, das

aus dem Heeresmuseum in Wien stammt. Zum orna-

mentgeschichtlichen Verständnis sei darauf hingewie-

sen, daß auch den scheinbar komplizierten Mustern

zumeist das schon aus dem sassanidischen Persien her

bekannte Schema der Gabelranke zugrunde liegt.

Glanzvoll sind auch die Teppiche vertreten. Zu-

nächst mit zwei berühmten Stücken des österreichi-

schen Museums, dem großen wollenen Damaskustep-

j>ich (XVI. Jahrhundert) und dem Gebetsteppich mit

dem Blütenmuster (Hofmanufaktur, XVI. Jahrhun-

dert), der schon 1910 in München war. Das Museum

des Top Kapu Serai aus Istanbul schickte einen Ge-

betsteppich (XVII. jahrhundert), der in der Zartheit

der Farbwahl unüberbietbar ist. Auf beigefarbigem

G'rund steht in Schwarz, Grün, Blau und Rot ein Neiz

von streng linear durchgebildeten Arabesken, Rahinen

11nd Schriftzeichen.

Die Keramik wird zum großen Teil aus Leihgaben

vom Österreichischen Museum bestritten. Sie bietet

gute Beispiele von Eliesen und Gefäßen, meist klein-

asiatischer Herkunft, aus dem XVI. Jahrhundert.

Interessant sind zwei (etwas spätere) Teller aus dem

Altertumsmuseum Istanbul, sogenannte Dardanellen-

keramik, an der man den europäischen Einschlag

spürt. Reicli vertreten ist die Waffenindustrie, wie es

sicli ja aus der Geschichte Wiens verstehen läßt. So-

wohl das Kunsthistorische Museum, wie das Heeres-

museum und das ITistorische Museum der Stadt Wien

konnten wertvolle Gegenstände zeigen. Die Glanz-

stticke sind eine Rüstung mit vergoldeten Ornamen-

ten und Inschriften aus dem Kunsthistorischen Mu-

seum (XVL jahrhundert) und eine Streitaxt mit den

Narnen der Sultane Murad II. (1421—1541) und Ba-

jesid II. (1481—1512), die nocli aus der Ambraser

Sammlung des Erzlierzogs Ferdinand von Tirol

stammt. Aber aucli eine J anitscharenhaube des

Heeresmuseums mit ihrer silber-vergoldeten Reiher-

büchse, die mit ziselierten und durchbrochenen Pflan-

zenornamenten geschmückt ist, besitzt liohe Qualität.

tliese von eigenem Reiz. Die innere Yerwandtschaft

der beiden Zierstile kommt dabei iiberraschend zum

Ausdruck. — Es liegt im Wesen der asiatischen Kunst,

wenn neben der Stadtkunst eine konservative Volks-

kunst als tragende Schicht bestehen bleibt. I n den Er-

zeugnissen dieser Schicht lebt die Buntheit und ur-

sprüngliche Kraft des alttürkischen Kunstwollens fort.

Nur langsam bereichert und wandelt sich der Motiven-

schatz.

Der Hauptreiz der Wiener Ausstellung liegt in den

Stoffen. Die Werkstätten von Brussa, in denen die be-

rühmten Seiden und Samte gewebt bzw. gewirkt wur-

den, sind mit erlesenen Erzeugnissen vertreten. Zu

Dardanellenteller, Türkei

nennen wäre besonders ein Seidenstoff mit gelben und

blauen Tulpen auf granatrotem Grund aus dem

XVI. Jahrhundert, sowie das Zeremonienkleid des

Sultans Bajesid II. (1481—1512). Dieses Werk mit sei-

nem zarten und dabei stilstrengen Blütenmuster. das

unter Verwendung von Goldfäden einen wunderbaren

koloristischen Reichtum entfaltet, bildet überhaupt

den Höhepunkt des Gezeigten. Elöchst reizvoll ist auch

das Kleid des Sultans Suleiman des Prächtigen (1520

bis 1566) aus cremefarbener Seide mit einem spar-

samen Streifenmuster von roten Nelken, blauen Tul-

pen und griinen Blättchen. — Im Gegensatz zu diesen

heiter dekorierten Prunkstücken wirkt der Ernst einer

Kaabadecke (A\rie man sie zum Bedecken der Sarko-

pliage in den Mausoleen verwendet hat) suggestiv.

Auf grünem Grund laufen, weiß ausgespart, in einem

Zackenmuster ornamentale Schriftzeichen entlang. —

Alle ebengenannten Stiicke stammen aus türkischem

Musealbesitz.

D ie Entwicklung der Weberei und Stickerei kann

man an Leihgaben österreichischer Museen und Samm-

ler genau verfolgen. Ein Stück Skutarisamt (um 1600)

aus dem österreichischen Museum fiir Kunst und In-

dustrie, der schöne, am Ausgang des XVI. Jahrhun-

derts entstandene Samtbehang der Sammlung Anton

Redlicli (Wien) mit seinem zentrierten Muster aus

Schrift und Arabesken, sowie zwei köstliche, hellfar-

bige mit Bluinen aller Art gestickte Stoffe des öster-

reichischen Museums verdienen hervorgehoben zu

werden, letztere als Beisjnele der Volkskunst. In die-

sen Zusammenhang gehört auch das große Zelt mit

Applikationsstickerei aus dem XVII. Jahrhundert, das

aus dem Heeresmuseum in Wien stammt. Zum orna-

mentgeschichtlichen Verständnis sei darauf hingewie-

sen, daß auch den scheinbar komplizierten Mustern

zumeist das schon aus dem sassanidischen Persien her

bekannte Schema der Gabelranke zugrunde liegt.

Glanzvoll sind auch die Teppiche vertreten. Zu-

nächst mit zwei berühmten Stücken des österreichi-

schen Museums, dem großen wollenen Damaskustep-

j>ich (XVI. Jahrhundert) und dem Gebetsteppich mit

dem Blütenmuster (Hofmanufaktur, XVI. Jahrhun-

dert), der schon 1910 in München war. Das Museum

des Top Kapu Serai aus Istanbul schickte einen Ge-

betsteppich (XVII. jahrhundert), der in der Zartheit

der Farbwahl unüberbietbar ist. Auf beigefarbigem

G'rund steht in Schwarz, Grün, Blau und Rot ein Neiz

von streng linear durchgebildeten Arabesken, Rahinen

11nd Schriftzeichen.

Die Keramik wird zum großen Teil aus Leihgaben

vom Österreichischen Museum bestritten. Sie bietet

gute Beispiele von Eliesen und Gefäßen, meist klein-

asiatischer Herkunft, aus dem XVI. Jahrhundert.

Interessant sind zwei (etwas spätere) Teller aus dem

Altertumsmuseum Istanbul, sogenannte Dardanellen-

keramik, an der man den europäischen Einschlag

spürt. Reicli vertreten ist die Waffenindustrie, wie es

sicli ja aus der Geschichte Wiens verstehen läßt. So-

wohl das Kunsthistorische Museum, wie das Heeres-

museum und das ITistorische Museum der Stadt Wien

konnten wertvolle Gegenstände zeigen. Die Glanz-

stticke sind eine Rüstung mit vergoldeten Ornamen-

ten und Inschriften aus dem Kunsthistorischen Mu-

seum (XVL jahrhundert) und eine Streitaxt mit den

Narnen der Sultane Murad II. (1421—1541) und Ba-

jesid II. (1481—1512), die nocli aus der Ambraser

Sammlung des Erzlierzogs Ferdinand von Tirol

stammt. Aber aucli eine J anitscharenhaube des

Heeresmuseums mit ihrer silber-vergoldeten Reiher-

büchse, die mit ziselierten und durchbrochenen Pflan-

zenornamenten geschmückt ist, besitzt liohe Qualität.