480

Massen für das Gefühl einigermaßen auszugleichen,

wurde an der Straße entlang ein geschwungener

Loggienbau angelegt, der als dekoratives Zentrum

einen kleinen, mit Reliefs und Mosaiken ausge-

zierten Pavillon erhielt, durch den man die Schule’

vielmehr den dem eigentlichen Schulbau vorge-

lagerten Schmuckhof betritt. Gesondert von diesem

Hauptbau ist noch ein Werkstättenhaus errichtet

worden. Man wollte die Erschütterungen und Ge-

räusche, die mit den Werkstattbetrieben verknüpft

sind, von den übrigen Räumen fernhalten. Die

Verbindung zwischen diesem Werkstättenhaus und

dem Hauptgebäude geschieht durch einen einge-

schossigen Trakt, der im Anschluß an die im Erd-

geschoß belegenen Tischlerwerkstätten Zeichensäle

für Tischler enthält und dessen Dach ausgenutzt

wurde zur Anlage von Pflanzenhäusern und zu

einer großen Freilichtterrasse, die nach der Ufer-

seite zu bekrönt wird von zwei für Luksch charak-

teristischen Tierplastiken. Durch diese Gruppierung

ist noch ein kleiner Innenhof entstanden, um den

ein paar Tierkäfige angeordnet sind, der außerdem

den Schülern Gelegenheit gibt, Tiere in der Be-

wegung zu studieren.

Unnötig zu sagen, daß an diesem Bau, der aus

einem so bestimmt entwickelten Programm ent-

standen ist, alles zurücktreten mußte hinter die

Zweckforderungen, von denen hier kein Jota ab-

gelassen werden konnte. Von ihnen aus erhält das

Werk Schuhmachers sein inneres Leben; aber es

ist klar, daß ein wirklicher Architekt sich damit

allein bei einer Bauaufgabe von diesem Umfang

und diesem Reiz nicht zufrieden geben konnte. Ein

Wille zur Form mußte diese Unsumme von Not-

wendigkeiten zu einem Organismus einen, es mußte

durch die architektonische Gestaltung aus diesem

vielseitigen Schulbetrieb eine ausgeglichene Einheit

werden. Mehr noch, wie diese Schule in ihrem

Lehrbetrieb nicht auf den kleinen Bedarf des Tages

beschränkt geblieben ist, so erstand auch die Pflicht

schon durch den baulichen Organismus zu doku-

mentieren, daß man hier das künstlerische Bildungs-

institut des Hamburgischen Staates vor sich habe.

Daher ein gewisses Selbstbewusstsein, ein natür-

liches Pathos, das dem Bau den repräsentativen

Klang gibt. Er hat, wie man zugeben muß, nichts

von übertriebener Wucht und lärmender Feierlich-

keit, zu denen jetzt leider mehr und mehr unsere

Baumeister entarten, wenn sie ein großes Objekt

zu bewältigen haben. Schuhmachers Formensprache

ist herb, wie es dem nordischen, dem für Hamburg

bodenständigen Backstein zukommt, und ist männ-

lich, wie es sich allein geziemt für die Gestaltung

eines so ernst bestrebten Bildungsinstituts.

Gerade weil Schuhmacher dem Bau diese archi-

tektonische Straffheit zu geben vermochte, konnte

er es wagen, seine Massen zu umsäumen mit den

dekorativen Möglichkeiten, die die Schule aus sich

heraus ihm im reichen Maße bot. Die Lehrer und

die Fachklassen konnten an ihrem Schulhaus Zeug-

nis ablegen von den Fähigkeiten, die sie als Ge-

stalter beseelen. Luksch, Czeschka, Beckerath,

Heller, Bossard, Adler, Titze usw. bieten an

den verschiedensten Stellen in diesem umfang-

reichen Bau charakteristische, mitunter wie bei

dem Czeschkaschen Grisaillefenster in der Ein-

gangshalle bestrickende Proben ihrer Art und geben

damit eine weitere Bekräftigung des in dieser Anstalt

herrschenden Leitgedankens von der Zusammenfas-

sungallerKünsteundallerGewerbe in der Architektur.

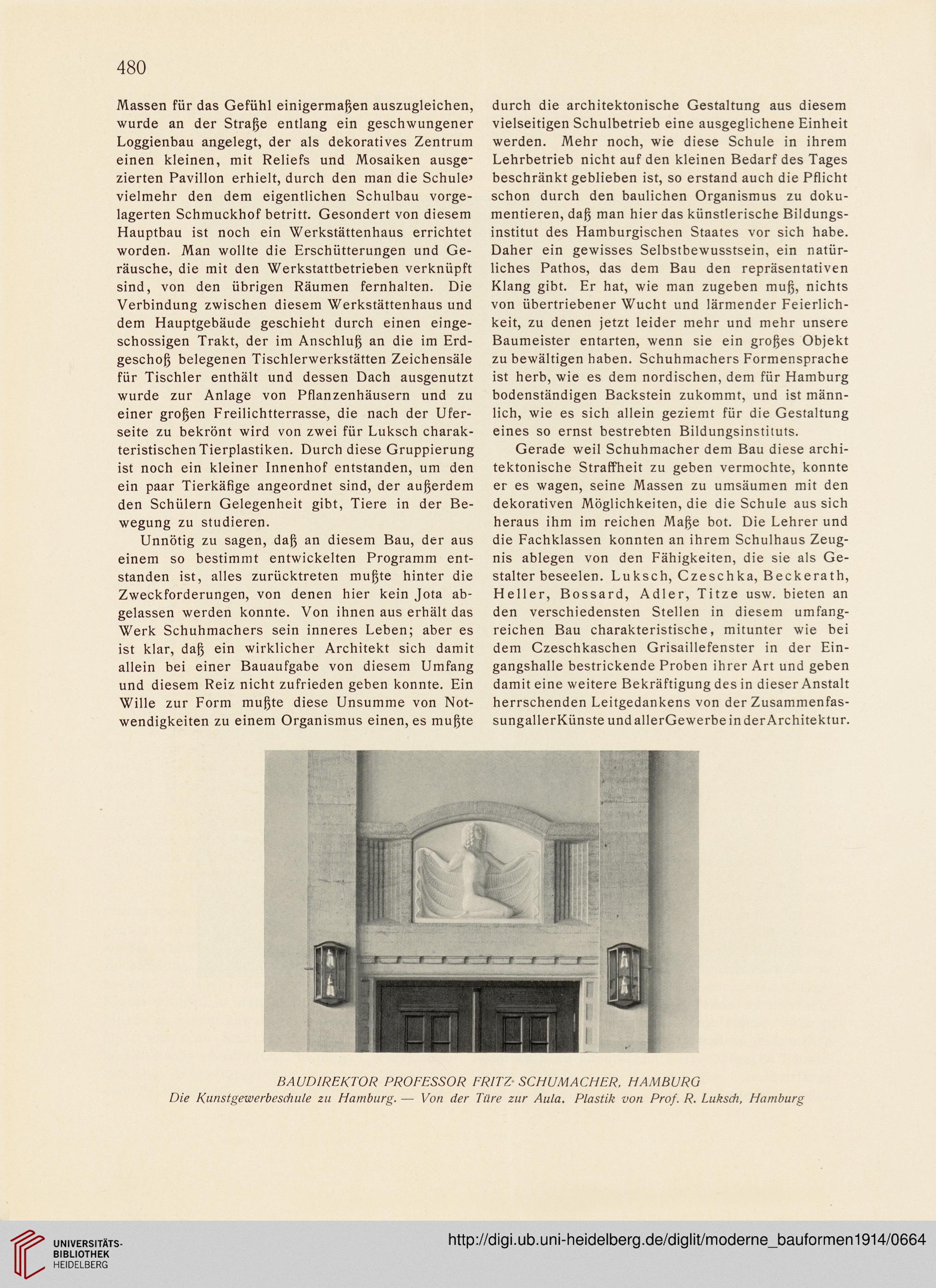

BAUDIREKTOR PROFESSOR FRITZ- SCHUMACHER. HAMBURG

Die Kunstgewerbeschule zu Hamburg. — Von der Türe zur Aula. Plastik von Prof. R. Luksch, Hamburg

Massen für das Gefühl einigermaßen auszugleichen,

wurde an der Straße entlang ein geschwungener

Loggienbau angelegt, der als dekoratives Zentrum

einen kleinen, mit Reliefs und Mosaiken ausge-

zierten Pavillon erhielt, durch den man die Schule’

vielmehr den dem eigentlichen Schulbau vorge-

lagerten Schmuckhof betritt. Gesondert von diesem

Hauptbau ist noch ein Werkstättenhaus errichtet

worden. Man wollte die Erschütterungen und Ge-

räusche, die mit den Werkstattbetrieben verknüpft

sind, von den übrigen Räumen fernhalten. Die

Verbindung zwischen diesem Werkstättenhaus und

dem Hauptgebäude geschieht durch einen einge-

schossigen Trakt, der im Anschluß an die im Erd-

geschoß belegenen Tischlerwerkstätten Zeichensäle

für Tischler enthält und dessen Dach ausgenutzt

wurde zur Anlage von Pflanzenhäusern und zu

einer großen Freilichtterrasse, die nach der Ufer-

seite zu bekrönt wird von zwei für Luksch charak-

teristischen Tierplastiken. Durch diese Gruppierung

ist noch ein kleiner Innenhof entstanden, um den

ein paar Tierkäfige angeordnet sind, der außerdem

den Schülern Gelegenheit gibt, Tiere in der Be-

wegung zu studieren.

Unnötig zu sagen, daß an diesem Bau, der aus

einem so bestimmt entwickelten Programm ent-

standen ist, alles zurücktreten mußte hinter die

Zweckforderungen, von denen hier kein Jota ab-

gelassen werden konnte. Von ihnen aus erhält das

Werk Schuhmachers sein inneres Leben; aber es

ist klar, daß ein wirklicher Architekt sich damit

allein bei einer Bauaufgabe von diesem Umfang

und diesem Reiz nicht zufrieden geben konnte. Ein

Wille zur Form mußte diese Unsumme von Not-

wendigkeiten zu einem Organismus einen, es mußte

durch die architektonische Gestaltung aus diesem

vielseitigen Schulbetrieb eine ausgeglichene Einheit

werden. Mehr noch, wie diese Schule in ihrem

Lehrbetrieb nicht auf den kleinen Bedarf des Tages

beschränkt geblieben ist, so erstand auch die Pflicht

schon durch den baulichen Organismus zu doku-

mentieren, daß man hier das künstlerische Bildungs-

institut des Hamburgischen Staates vor sich habe.

Daher ein gewisses Selbstbewusstsein, ein natür-

liches Pathos, das dem Bau den repräsentativen

Klang gibt. Er hat, wie man zugeben muß, nichts

von übertriebener Wucht und lärmender Feierlich-

keit, zu denen jetzt leider mehr und mehr unsere

Baumeister entarten, wenn sie ein großes Objekt

zu bewältigen haben. Schuhmachers Formensprache

ist herb, wie es dem nordischen, dem für Hamburg

bodenständigen Backstein zukommt, und ist männ-

lich, wie es sich allein geziemt für die Gestaltung

eines so ernst bestrebten Bildungsinstituts.

Gerade weil Schuhmacher dem Bau diese archi-

tektonische Straffheit zu geben vermochte, konnte

er es wagen, seine Massen zu umsäumen mit den

dekorativen Möglichkeiten, die die Schule aus sich

heraus ihm im reichen Maße bot. Die Lehrer und

die Fachklassen konnten an ihrem Schulhaus Zeug-

nis ablegen von den Fähigkeiten, die sie als Ge-

stalter beseelen. Luksch, Czeschka, Beckerath,

Heller, Bossard, Adler, Titze usw. bieten an

den verschiedensten Stellen in diesem umfang-

reichen Bau charakteristische, mitunter wie bei

dem Czeschkaschen Grisaillefenster in der Ein-

gangshalle bestrickende Proben ihrer Art und geben

damit eine weitere Bekräftigung des in dieser Anstalt

herrschenden Leitgedankens von der Zusammenfas-

sungallerKünsteundallerGewerbe in der Architektur.

BAUDIREKTOR PROFESSOR FRITZ- SCHUMACHER. HAMBURG

Die Kunstgewerbeschule zu Hamburg. — Von der Türe zur Aula. Plastik von Prof. R. Luksch, Hamburg