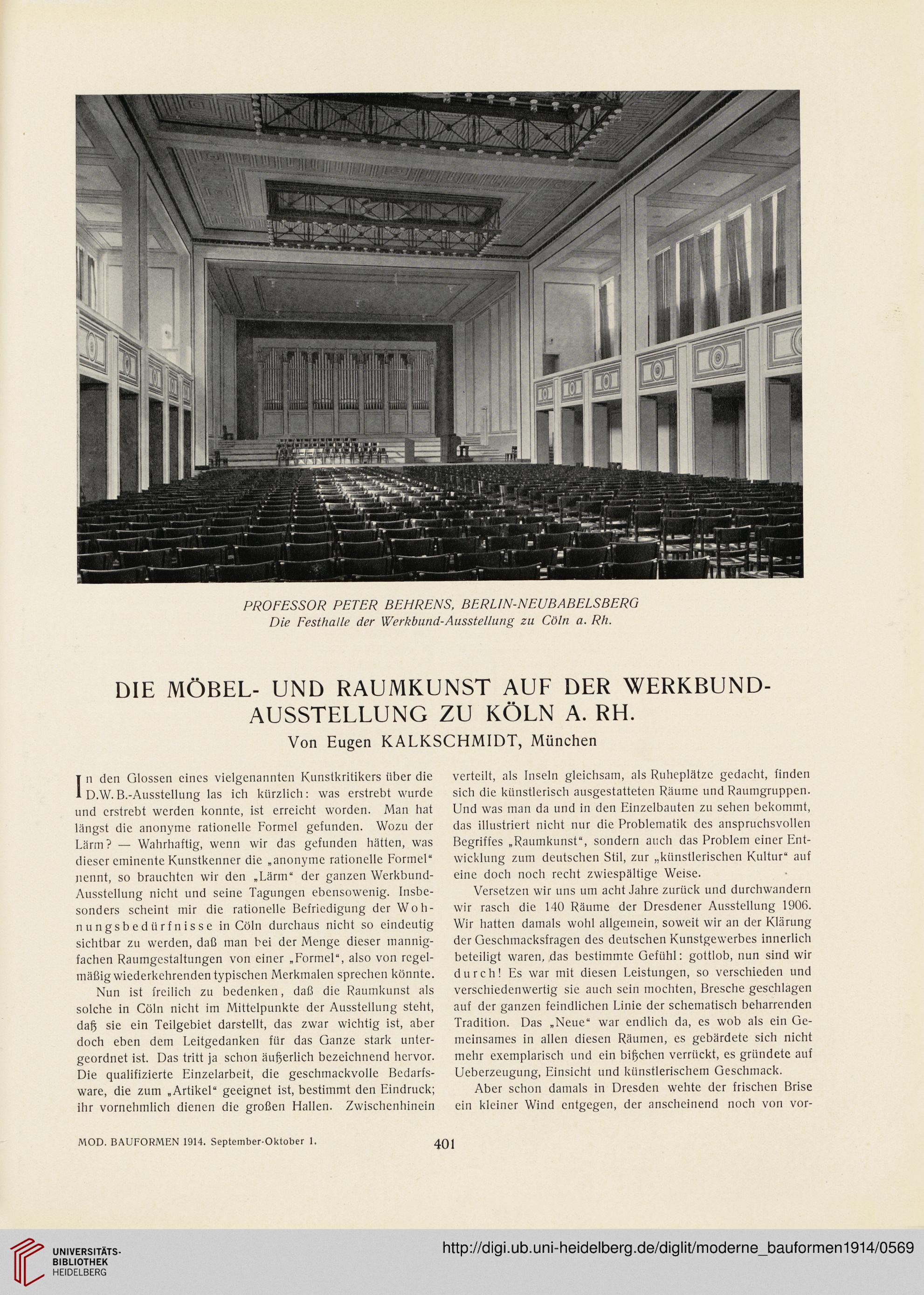

PROFESSOR PETER BEHRENS, BERLIN-NEUBABELSBERG

Die Festhalle der Werkbund-Ausstellung zu Cöln a. Rh.

DIE MÖBEL- UND RAUMKUNST AUF DER WERKBUND-

AUSSTELLUNG ZU KÖLN A. RH.

Von Eugen KALKSCHMIDT, München

In den Glossen eines vielgenannten Kunstkritikers über die

D.W. B.-Ausstellung las ich kürzlich: was erstrebt wurde

und erstrebt werden konnte, ist erreicht worden. Man hat

längst die anonyme rationelle Formel gefunden. Wozu der

Lärm? — Wahrhaftig, wenn wir das gefunden hätten, was

dieser eminente Kunstkenner die „anonyme rationelle Formel“

nennt, so brauchten wir den „Lärm“ der ganzen Werkbund-

Ausstellung nicht und seine Tagungen ebensowenig. Insbe-

sonders scheint mir die rationelle Befriedigung der Woh-

nungsbedürfnisse in Cöln durchaus nicht so eindeutig

sichtbar zu werden, daß man bei der Menge dieser mannig-

fachen Raumgestaltungen von einer „Formel“, also von regel-

mäßig wiederkehrenden typischen Merkmalen sprechen könnte.

Nun ist freilich zu bedenken, daß die Raumkunst als

solche in Cöln nicht im Mittelpunkte der Ausstellung steht,

daß sie ein Teilgebiet darstellt, das zwar wichtig ist, aber

doch eben dem Leitgedanken für das Ganze stark unter-

geordnet ist. Das tritt ja schon äußerlich bezeichnend hervor.

Die qualifizierte Einzelarbeit, die geschmackvolle Bedarfs-

ware, die zum „Artikel“ geeignet ist, bestimmt den Eindruck;

ihr vornehmlich dienen die großen Hallen. Zwischenhinein

verteilt, als Inseln gleichsam, als Ruheplätze gedacht, finden

sich die künstlerisch ausgestatteten Räume und Raumgruppen.

Und was man da und in den Einzelbauten zu sehen bekommt,

das illustriert nicht nur die Problematik des anspruchsvollen

Begriffes „Raumkunst“, sondern auch das Problem einer Ent-

wicklung zum deutschen Stil, zur „künstlerischen Kultur“ auf

eine doch noch recht zwiespältige Weise.

Versetzen wir uns um acht Jahre zurück und durchwandern

wir rasch die 140 Räume der Dresdener Ausstellung 1906.

Wir hatten damals wohl allgemein, soweit wir an der Klärung

der Geschmacksfragen des deutschen Kunstgewerbes innerlich

beteiligt waren, das bestimmte Gefühl: gottlob, nun sind wir

durch! Es war mit diesen Leistungen, so verschieden und

verschiedenwertig sie auch sein mochten, Bresche geschlagen

auf der ganzen feindlichen Linie der schematisch beharrenden

Tradition. Das „Neue“ war endlich da, es wob als ein Ge-

meinsames in allen diesen Räumen, es gebärdete sich nicht

mehr exemplarisch und ein bißchen verrückt, es gründete auf

Ueberzeugung, Einsicht und künstlerischem Geschmack.

Aber schon damals in Dresden wehte der frischen Brise

ein kleiner Wind entgegen, der anscheinend noch von vor-

MOD. BAUFORMEN 1914. September-Oktober 1.

401